冬至的天文现象与养生饮食

冬至是二十四节气中最重要的节气之一,在中国传统文化中占有重要地位。每年12月21日或22日,太阳到达黄经270度时,北半球白昼最短,夜晚最长。古人根据这一天象变化,逐渐形成了与之相关的农耕、天文和养生习俗。这些习俗不仅与气候变化密切相关,也深刻影响了饮食和日常生活的安排。让我们一起探讨冬至的起源、传统习俗及其与养生饮食的关系。

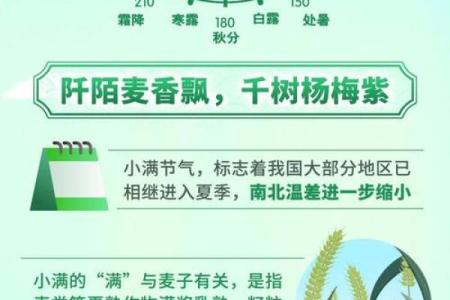

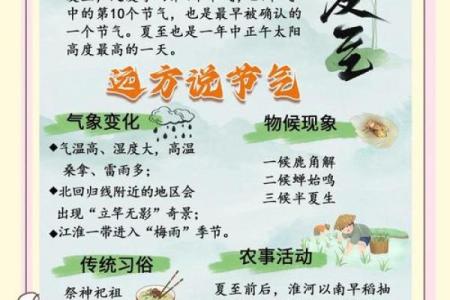

冬至的天文现象与农耕起源

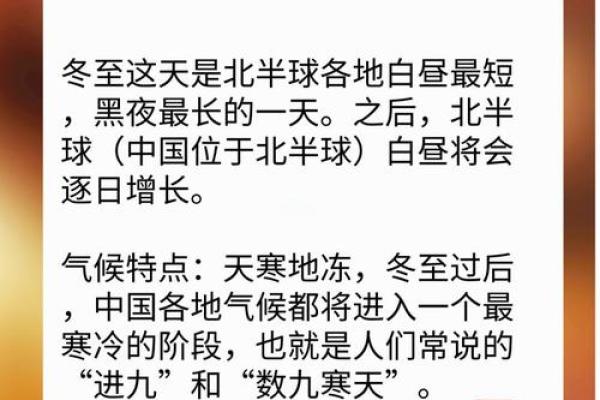

冬至的天文现象与地球的公转和自转密切相关。在这一时刻,太阳直射点最远离北半球,意味着白昼最短,夜晚最长。从农耕的角度看,这一变化标志着冬季的正式到来,农民在这一时期通常进入了休养生息的阶段。冬至之后,白昼逐渐变长,气温也开始逐渐回升,这对农作物的生长起到了决定性作用。因此,冬至不仅是气候变化的标志,也预示着春耕的开始。

冬至的传统饮食习俗

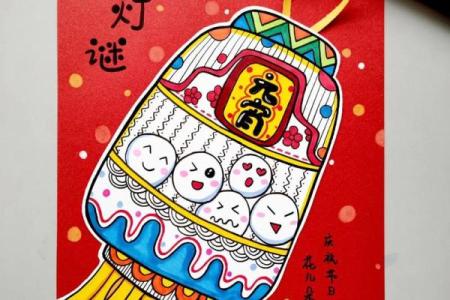

冬至有许多传统的饮食习俗,最具代表性的莫过于“吃饺子”和“吃汤圆”。“饺子”习俗源于古代北方民间的寒冷天气,冬至吃饺子能够温暖身体,防止“冻耳朵”。而“汤圆”则是南方的传统食物,象征团圆和幸福。无论是在北方的饺子,还是南方的汤圆,冬至的饮食习俗都与家人团聚和祝福息息相关,既符合季节特点,又寓意着人们对新一年的美好期望。

在《本草纲目》中,李时珍提到冬季养生要注重“补肾、温阳”,而饺子和汤圆中的肉类、芝麻、糯米等食材,恰恰有助于提供充足的热量,适应冬季寒冷的天气。此外,冬至时节也是“进补”的好时机,《黄帝内经》提到,冬季应当“养藏”,这是对人体阳气的保护,避免过度消耗。因此,冬至吃补品不仅有助于保温,还能促进身体健康。

周朝的冬至礼仪

冬至在古代中国不仅仅是一个节令,它还与古代的祭祀活动密切相关。周朝时期,冬至被视为一年中的重要节日之一,当时的皇帝会亲自主持冬至祭天仪式,祭天的主要目的是感谢天地赐予的丰收,并祈求来年的好天气和丰年。此时,百姓也会进行祭祖活动,表达对先祖的敬仰之情。

根据《周礼》记载,冬至祭天后,百姓会举行聚餐,享用丰盛的食物。这一活动不仅是为了庆祝天象的变化,也是一种家庭团聚和表达感恩的方式。从这个角度看,冬至的饮食文化,不仅仅是为了调节身体,更是加强了人们与天地、与先祖之间的联系。

唐朝的冬至庆典

唐朝时期,冬至被视为重要的节日之一,当时的皇帝也会举行盛大的庆典活动。唐代的冬至习俗非常重视饮食上的安排,民间有冬至“吃汤圆”或“吃饺子”的习惯。汤圆作为一种象征团圆的食物,表达了家庭团聚的意义。而饺子,则不仅是日常的美食,也是对冬季寒冷的防护,吃饺子成为一种传统的养生方式。

《唐会要》记载,在唐朝的冬至日,皇宫会举办盛大的宴会,供应汤圆、饺子等多种应季食品。民间则会举行家庭聚餐,共享冬至的美味。唐朝的冬至饮食习俗,体现了对健康和团圆的双重关注,这一传统延续至今,成为中国饮食文化的重要组成部分。

冬至与养生饮食的结合

在现代社会,冬至的天文现象和饮食习俗依然在许多地方被延续。随着生活水平的提高,现代人对冬至养生的理解更为深入,尤其是对冬季保暖、增强免疫力的饮食和养生方式有了更多的关注。例如,冬至前后,许多人会选择食用羊肉、鸡肉、山药、枸杞等食材,这些食材具有补肾、温阳、增强体力的效果。此外,冬至期间喝一些红枣桂圆茶、姜茶等,也被认为能够驱寒保暖,促进血液循环。

今天,冬至不再是单纯的节令变化,它已经成为人们通过饮食与习俗来调节身体健康、加强家庭凝聚力的一个节日。

起名大全

最近更新

- 解析筱字五行:女孩取名如何利用属性提升运势

- 2026年05月18日乔迁趋吉避凶了吗? 今日入新宅算不算好日子?

- 2026年04月11日(农历二月廿四)装修选的是良辰吉时吗? 装修有没有问题?

- 2026年05月17日(农历四月初一)乔迁合适吗 今天乔迁入住是好日子吗?

- 2026年03月19日(农历二月初一)领证是上上吉时吗? 今日登记领证算不算好日子?

- 想给殷姓女孩取大气恢弘的名字,有什么好名字?

- 2026年03月21日(农历二月初三)结婚行吗? 办喜事是否是好日子?

- 解析女孩名字中楚字的五行属什么及寓意内涵

- 2026年04月10日装修合适吗? 这日子装修好吗

- 命运密码:日带病符如何揭示你命中的隐秘挑战

- 男孩用丰字取名:五行属性与寓意的终极适配指南

- 八字命理中的五大误区,颠覆你对命运的认知

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气