清明节:缅怀先人,传承文化的传统仪式

清明节是中国传统节日之一,作为一个重要的民俗活动,它不仅有着悠久的历史背景,而且承载着浓厚的文化意义。每年四月初,随着春风拂过大地,人们纷纷前往扫墓,祭拜先人,缅怀故人,同时也表达对祖先的敬仰与思念。这个节日从农耕文化到天文知识,均有深厚的根基,并随着岁月的流逝,逐渐形成了独特的传统习俗,成为中国文化的重要组成部分。

起源:农耕与天文的交织

清明节的起源可以追溯到上古时期,尤其与中国的农耕文化密切相关。在中国古代,农业是社会经济的基础,农民们在春耕时节,急需处理土地的耕作工作,而清明正是春耕最为关键的时节。这一节日的设立,恰好与农耕活动息息相关,成为一种祭祀先人的时机,同时也寓意着春耕的开始。

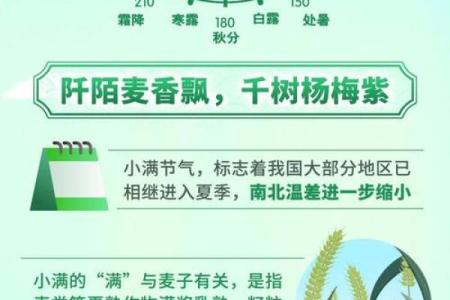

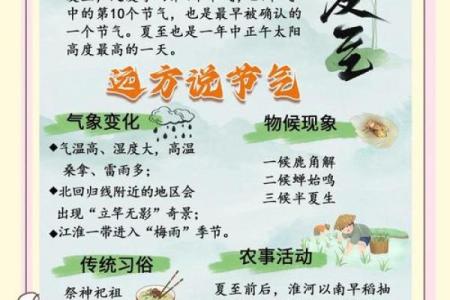

从天文学的角度来看,清明节的时间点也有其天文背景。根据二十四节气的安排,清明位于春分之后,太阳正直射赤道,气温回升,万物复苏。此时是自然界最为旺盛的季节,清明节的设立与大自然的生长周期相符,体现了人们对自然规律的认识与敬畏。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

清明节的习俗丰富多样,既有扫墓祭祖的严肃仪式,也有寓意生命力与再生的饮食文化。人们通过这些活动和食物,不仅缅怀已故亲人,还在生活中传承着文化和传统。

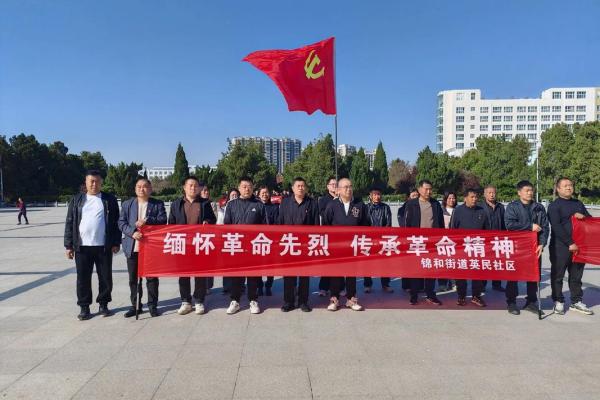

首先,祭扫先人的习俗是清明节的重要部分。人们通常会携带供品前往祖先的墓地,进行扫墓和祭拜仪式。扫墓不仅是对先人的怀念,也是表达孝道的一种方式。在这个过程中,人们会献上鲜花、香烛、纸钱等祭品,进行默哀,向已故亲人表达敬意。

在饮食方面,清明节的食物通常富有象征意义。例如,青团是清明节的传统美食,它用艾草和糯米做成,色泽青绿,寓意春天的生机与希望。此外,清明节还有吃“寒食”的习惯,传统上人们会禁火三天,仅吃冷食,这一习俗与春秋时期的寒食节有关,传递着对古人忠诚与节俭精神的追忆。

历史案例:古人如何传承清明节的文化

清明节不仅在民间广泛流行,而且在中国的历史上有着深远的文化传承。在历史上,有许多经典的清明节故事和事件,凸显了节日的文化与精神内涵。

例如,唐代的诗人杜牧在《清明》一诗中,通过对清明节的描述,传递了节日的情感与文化意义。诗中写道:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这句诗描绘了清明节那种哀伤、思念的氛围,展现了人们在这一时节祭祖、扫墓时的情感波动。杜牧的诗不仅反映了清明节的风俗,还触发了人们对故人的深切怀念,显示了清明节作为传统文化的一部分,如何深刻影响着每一个中国人。

另一个历史案例出现在宋代,当时清明节的习俗更为盛行,朝廷也通过赋税免除、公开祭祀等方式来鼓励民众参与祭祖活动。这些举措反映了清明节的社会意义,不仅是家庭的仪式,更是国家层面的文化倡导。

从传统到当代的延续

进入现代,清明节的传承方式也有所变化,但它的核心文化精神依然没有改变。随着时代的发展,人们的生活方式发生了巨大变化,传统的扫墓和祭祖活动逐渐加入了现代元素。例如,近年来,电子祭祀、网络扫墓等新型祭祀方式逐渐兴起。人们通过互联网平台寄托对亲人的思念,尽管形式上发生了转变,但对祖先的敬仰和追思之情依然如故。

此外,许多城市和学校也在清明节期间举办文化活动,通过讲解清明节的历史和传统,帮助年轻一代更好地理解和传承这一节日的文化内涵。清明节不仅是对先人的缅怀,更是对传统文化的尊重与传承,年轻人通过这些活动,逐步将这种文化遗产延续下去。

清明节作为一个节日,不仅是对祖先的纪念,也承载着深厚的文化价值。通过祭祀、饮食、诗词等形式,清明节将历史与现代结合,为今天的我们提供了一条通向传统文化的桥梁。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气