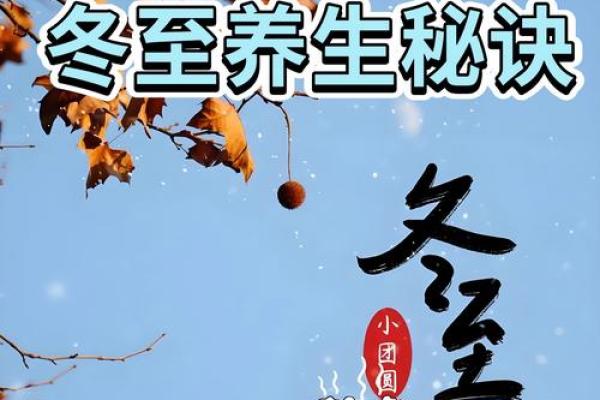

今天冬至:养生之道与传统习俗,如何在冬至保暖进补

冬至,作为二十四节气中的一个重要节点,不仅在农耕社会中具有重要意义,也在中华文化中深深扎根。它代表着一年中白昼最短、黑夜最长的时刻,同时也标志着寒冷冬季的正式来临。在这个时节,养生和保暖进补成为了人们日常生活的重点。本文将从冬至的起源、传统习俗、历史案例和现代传承四个方面,深入探讨冬至这一节气与养生保健的关系。

冬至的起源与天文背景

冬至的起源可以追溯到古代中国的农耕文明。冬至是二十四节气中的第22个节气,通常发生在每年12月21日到23日之间。这一节气的天文现象是太阳直射点到达南回归线,白昼最短,黑夜最长。这个时候,地球的北半球处于最寒冷的状态,因此古人认为冬至是寒冷开始加剧的标志。与农耕社会密切相关,冬至对于人们的生产、生活方式有着重要影响。冬至过后,太阳开始回升,意味着“阳气”逐渐复苏,农民可以开始为来年的耕作做准备。

传统习俗:饮食与活动

冬至的传统习俗丰富多彩,饮食与活动是其中的核心部分。冬至这一天,北方地区有吃饺子的习惯,南方则多食汤圆,象征着团圆与温暖。饺子作为冬至的代表食品,寓意着“辟邪驱寒”,也有着“财富和安康”的美好祝愿。食用饺子能帮助人们抵御寒冷,因其制作时通常加入了丰富的肉类、蔬菜以及调味品,既有营养又能御寒。

除了饮食,冬至的活动也具有重要的养生意义。古人认为,冬至是阳气开始回升的时候,应该保持适度的活动,以促进血液循环,增强体质。尤其是在寒冷的天气中,过度的静止容易导致身体抵抗力下降。因此,冬至时节的散步、打太极等温和的运动可以帮助身体保持良好的状态。

东汉时期的冬至祭天

在中国历史上,冬至不仅是养生的节气,它还与祭天礼仪紧密相连。东汉时期,皇帝在冬至这一天举行盛大的祭天仪式,以祈求来年风调雨顺、五谷丰登。这一仪式体现了古人对天人合一的哲学思想,认为通过祭天可以获得天地之气的滋养,调和自然界的寒冷与温暖。这种仪式上的“进补”,不仅仅是物质上的补充,更是精神与文化层面的再创造。

宋代的冬至食补

宋代的《太和正音谱》记载了冬至时节的食补方法。那时,冬至被视为进补的最佳时机,尤其是对于身体虚弱的人群,进补食品的选择尤为讲究。宋代的冬至食谱推荐使用牛羊肉、鸡胸肉等高蛋白食物,以及含有多种矿物质的山药、枸杞等食材,这些食物不仅能增强体力,还能起到温补作用,为严寒的冬季提供必要的能量。现代医学研究也表明,冬季适当补充优质蛋白质和维生素,有助于增强免疫力,防止感冒和其他季节性疾病。

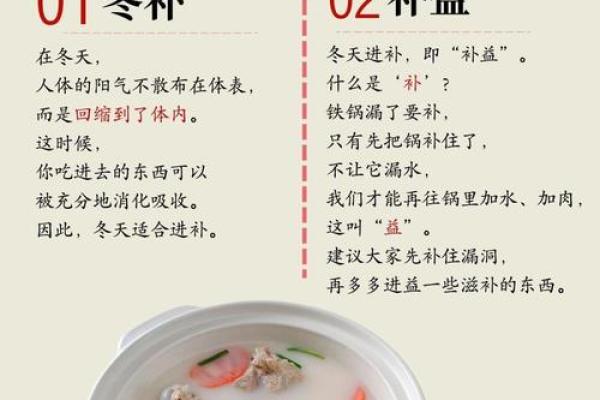

冬至养生与现代生活

进入现代社会,冬至的传统习俗依然得到广泛传承,尤其是在养生领域。随着生活水平的提高,人们对于保暖和进补的认识更加科学。现代医学提倡冬季应注意饮食的平衡,强调增加富含维生素D和钙的食物摄入,帮助增强骨骼健康。同时,冬季也是养生的好时机,尤其是对于老年人和体弱者来说,适当的进补不仅能调节体内的阴阳平衡,还能提高抗寒能力。

此外,随着冬至养生的普及,许多现代养生中心也会在冬至期间推出特别的进补套餐,结合传统的食疗方法与现代营养学的研究,为大众提供科学的冬季养生方案。这种将传统文化与现代科技相结合的做法,使得冬至养生不仅保持了文化的传承,也更符合现代人的健康需求。

通过对冬至起源、习俗和历史案例的探讨,我们可以看到,冬至不仅仅是一个季节变换的标志,它还承载着丰富的文化内涵和养生智慧。在当今社会,继承这些传统习俗,不仅有助于提升身体健康,还能够帮助我们更好地理解与自然和谐相处的智慧。

起名大全

最近更新

- 2026年03月23日订婚吉利吗? 今天提亲怎么样?

- 2026年03月18日(农历正月三十)领证行不行 今日领证吉利吗?

- 那姓灵动俏皮的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 2026年05月14日(农历三月廿八)乔迁能算好日子吗 乔迁入住算好日子?

- 冯姓男孩取潇洒不羁的名字,有什么朗朗上口的?

- 2026年03月15日(农历正月廿七)安门是良辰吉时吗? 今日安门合适吗?

- 2026年03月19日(农历二月初一)结婚能算好日子吗? 适合办喜事吗?

- 2026年03月14日(农历正月廿六)安门算不算好日子? 今日安门能算好日子吗

- 想给平姓男孩取有智慧才气的名字,有什么技巧?

- 除夕送男朋友的特别礼物,迎接新年的心意表达

- 方姓灵动可爱的男宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 2026年03月13日是否为安门黄道吉日 今日安装入户门有没有问题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气