清明节的祭祀习俗与文化传承

清明节是中国传统的重要节日之一,作为中国的二十四节气之一,清明节的历史渊源可以追溯到古代农耕文化与天文历法的结合。每年的清明时节,万物复苏,气候宜人,这一节气标志着春耕的开始,也给人们带来了缅怀先人、扫墓祭祖的传统习俗。清明节的祭祀习俗与文化传承,展现了中国传统文化深厚的历史底蕴,也凝聚了无数家族的情感。

清明节的起源:农耕与天文的结合

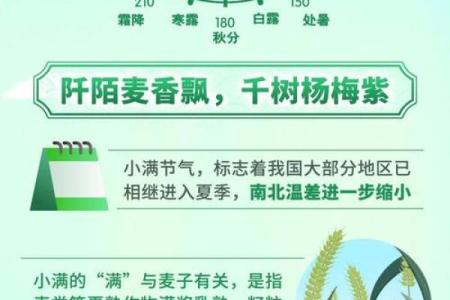

清明节的起源深受中国古代农耕社会的影响。在古代,农民根据天文历法安排农业生产,而清明节正是春耕的重要节点之一。根据中国传统的天文历法,清明节标志着春分之后15天,天气转暖,适合播种和耕作。因此,清明节不仅是一个节气,也是农业生产的重要时刻,农民们会借此时节进行祭祀和祈求丰收。

历史上,清明节与寒食节有着密切的联系。寒食节的起源与春秋时期晋国的晋景公与介之推的故事相关,传说介之推为晋景公舍身救主,然而晋景公未曾感恩,最终介之推选择隐退并死于寒食节期间。为了纪念这一事件,晋国人民习惯在寒食节期间不生火做饭,只吃冷食。随着历史的发展,寒食节与清明节逐渐合并,形成了今天的清明节,成为祭祖和扫墓的重要时刻。

传统习俗:饮食与活动的文化内涵

清明节的传统习俗丰富多样,既有饮食方面的讲究,也有一系列与祭祀相关的活动。每到清明时节,家家户户都会准备特定的祭品,其中最具代表性的就是清明饼。清明饼是一种用麦粉、艾叶等食材制成的食物,象征着祭祖时对先人的敬意和怀念。在部分地区,还有食用青团的习惯,青团是由艾草和糯米粉制成,色泽翠绿,寓意着春天的生机与活力。

除了饮食,扫墓祭祖也是清明节的重要活动。人们会带着鲜花、香烛、纸钱等祭品,前往祖先的墓地,进行扫墓、祭拜、献花等仪式,表达对先人的追思与敬仰。在一些地方,祭祖活动还会伴随着放风筝的习俗,放风筝既是娱乐活动,也有驱邪避灾的寓意。通过这些传统活动,人们不仅缅怀已故的亲人,还通过祭祀仪式表达对生活的敬畏和对自然的感恩。

历史案例:春秋时期与唐代的传承

清明节的文化传承可以通过历史中的两个重要案例来加以体现。春秋时期,晋国的寒食节与清明节的结合,就是一个典型的例子。晋景公因未能感恩救命恩人的介之推,而导致介之推孤身隐退并最终死于寒食节的时刻。这一事件的发生深刻影响了晋国的人民,他们在寒食节期间会进行不生火的传统,逐渐演变成了清明节的祭祖和扫墓活动。这个历史事件不仅让清明节的祭祀习俗有了历史依据,也为后世的文化传承提供了宝贵的经验。

唐代是清明节祭祀文化的另一个重要节点。唐代皇帝曾多次发布诏令,提倡扫墓和祭祖的活动,并明确将清明节定为祭祀的时机。唐代文人如杜甫等人在诗词中多次提到清明节,描写了清明时节的自然景象和祭祀活动,展现了当时社会对这一节日的重视与尊崇。例如,杜牧的《清明》诗便以清明节的扫墓活动为题材,展现了人们在这一节日中的情感与风貌。

纪念与反思的结合

进入现代社会,清明节不仅保持了传统的祭祀习俗,还在新的社会环境中融入了更多的纪念与反思元素。随着社会的发展,现代人虽然远离了农业生产,但清明节的文化内涵依然被广泛传承。在现代,清明节不仅是祭奠祖先的时刻,也成为了一个普及传统文化、弘扬家族历史的机会。许多人借此时机,回到家乡探望长辈,进行家族团聚,同时也通过扫墓活动传承家族的传统和历史记忆。

此外,现代社会中还涌现出了一些创新的祭祀方式,如虚拟扫墓和绿色祭祀。这些新的祭祀形式,既符合现代社会的生活节奏,又能保持对传统的尊重与纪念,让更多人能够参与到清明节的文化传承中来。

起名大全

最近更新

- 2026年03月15日(农历正月廿七)安门是良辰吉时吗? 今日安门合适吗?

- 2026年03月19日(农历二月初一)结婚能算好日子吗? 适合办喜事吗?

- 2026年03月14日(农历正月廿六)安门算不算好日子? 今日安门能算好日子吗

- 想给平姓男孩取有智慧才气的名字,有什么技巧?

- 除夕送男朋友的特别礼物,迎接新年的心意表达

- 方姓灵动可爱的男宝宝名字,怎么取才更有意义?

- 2026年03月13日是否为安门黄道吉日 今日安装入户门有没有问题?

- 澳字取名寓意女孩:吉祥寓意与音律搭配指南

- 五行性格揭秘:摆脱性格局限,如何突破格局

- 2026年03月10日(农历正月廿二)搬家日子合黄道没? 今日乔迁搬新房吉利吗?

- 2026年02月12日(农历腊月廿五)开业是否大吉? 今日开张好吗

- 琳字女孩取名:属性能量与寓意象征的平衡艺术

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气