小满时节:探寻农耕文化中的自然节律

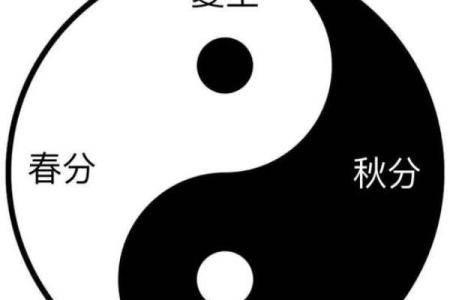

小满节气,作为二十四节气之一,象征着农作物生长的一个重要节点,标志着春夏之间的交替。这个节气不仅与自然界的变化紧密相连,也与农耕文化深刻交织,成为古代农民的生活节奏之一。随着农耕文明的发展,小满时节成为了农业生产中一个不可忽视的周期,而它的起源、传统习俗以及现代的传承,展示了自然与人类文明的紧密互动。

小满的起源:农耕与天文的结合

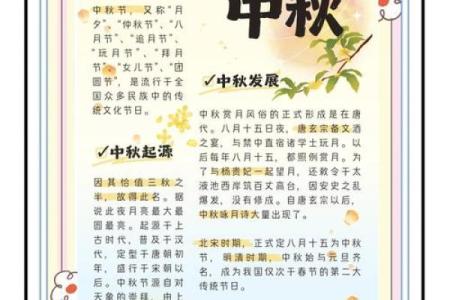

小满节气源自古代的天文历法和农耕生产实践。在古人看来,小满不仅仅是一个天文现象,它的产生也与农业生产密切相关。根据《周礼》记载,小满是“麦秋始熟,稻苗方长”的时节,是小麦逐渐灌浆,水稻开始抽穗的关键时期。古人通过观察天体运行规律,结合气候变化,发现这个时节气温适宜、降水增多,为农作物的生长提供了充足的条件。小满这一节气便是天文与农业的结合点,标志着农作物的生长到了一个阶段,也提醒着农民该如何调整劳作的节奏。

传统习俗:饮食与活动的交织

每到小满时节,传统的饮食与活动习俗便随之而来,展现出农耕文化中的深厚底蕴。在饮食方面,许多地区会食用“麦饭”作为应季食物,象征着小麦的收成与丰盈。此时的麦子尚未完全成熟,但已开始显现其生长的潜力,民间常常用麦芽做成各种美食,既是对丰收的期许,也有助于促进身体健康。此外,传统的“晒谷”活动也在此时开始,农民将收获的小麦、谷物等晾晒于阳光下,以保证粮食的干燥和质量。这一习俗传承至今,仍在一些农村地区得到延续,成为人们对自然节律的感知与尊重。

与此同时,小满时节的传统活动也不容忽视。在民间习俗中,这一节气常常与祭祀活动相结合,尤其是在农业较为发达的地区,祭祀土地神、祈求风调雨顺、五谷丰登是小满节气中的重要活动之一。祭祀仪式体现了古人对自然力量的崇拜与敬畏,反映了人类如何通过与自然的和谐互动来获得农业生产的丰盈。

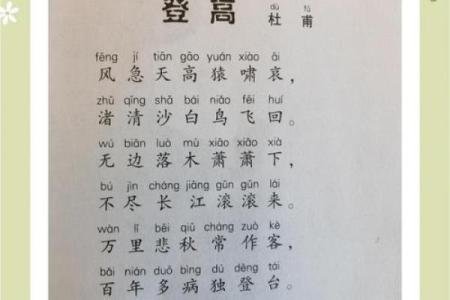

唐代的农耕节令

唐代是中国古代农业文明的巅峰时期,农耕文化与节令的结合在当时得到极大的发展。《元和志》一书中提到,唐代的农民会根据小满节气安排农事,确保各项农业生产活动与自然节律同步进行。在这个时期,小满不仅是农业生产中的一个标志性节点,它还深深嵌入了人们的生活习惯中。例如,在唐代的长安,民众常常在小满前后举行农业祭祀活动,祈求风调雨顺,五谷丰登。这些活动不仅体现了唐代农民对自然节律的敬畏,也促进了农业生产的持续发展。

宋代的农业管理

宋代是中国农业科技与生产管理得到提升的时期,农业生产与节气的紧密结合在这一时期得到了更加精细的体现。在《农政全书》一书中,宋代学者贾谊对各个节气的农事进行了详细的指导。小满节气时,宋代农民开始进行早稻的插秧,同时关注小麦的生长情况,确保每一季作物都能最大程度地获得自然资源的馈赠。小满不仅是农耕中的节气,更成为农民生活中的时间标尺,影响着他们的劳动节奏与生产计划。

生态文明与农耕文化的融合

在现代社会,尽管农业生产方式已经发生了翻天覆地的变化,但小满节气的传统习俗依然得到传承与弘扬。随着生态文明建设的推进,越来越多的人开始关注传统农耕文化与现代环保理念的结合。许多农民利用小满时节来进行有机农业的生产实践,依靠天然的气候和季节规律进行科学种植,避免过度使用化学肥料与农药,这不仅保护了生态环境,也延续了古代农耕文化中的自然节律。

此外,一些地区还通过文化节庆活动来弘扬小满节气的意义,组织农业展览、传统手工艺展示和民俗表演等,向公众传播自然节律与可持续发展的重要性。通过这种方式,现代人不仅能够感知到自然的变化,还能够学习如何在现代社会中与自然和谐共生。

起名大全

最近更新

- 五行性格颠覆传统观:揭秘你的五行命格,反而可以这样改变

- 午月命理:暗藏玄机的背后,究竟如何改变命运走向?

- 2026年02月15日(农历腊月廿八)动土日子合黄道没? 今日建筑房屋好吗

- 2026年02月14日动土吉利吗? 适合建筑房屋吗?

- 2026年04月23日(农历三月初七)是否符合乔迁吉日? 乔迁入住合适吗?

- 五行格局大揭秘:纳音五行婚配,你的性格密码是什么?

- 2026年02月17日(农历正月初一)安门有问题吗? 安门是否是好日子?

- 2026年04月22日(农历三月初六)是否为乔迁好日子? 今天乔迁入住怎么样?

- 2026年02月26日搬家是良辰吉时吗? 乔迁新居黄道吉日查询

- 五行格局里的出字揭秘:颠覆传统观念,发现性格潜力

- 2026年02月16日(农历腊月廿九)这日子安门是否黄道吉日? 今天装大门合不合适?

- 如何改变童瑶命理中的命运走向?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气