冬至节:天寒地冻,阳气回升的时刻

冬至节,是二十四节气中极为重要的一节,象征着天寒地冻,阳气回升。此时,阳光的直射角度最小,白昼最短,夜晚最长。随着冬至的到来,古人相信天地之气开始由阴转阳,生命力逐渐回升,这一时刻具有深刻的天文和农耕意义,也深深植根于中国传统文化之中。

冬至的起源:农耕与天文的结合

从农耕角度来看,冬至节标志着一年的农忙季节即将结束。冬至之后,天气逐渐寒冷,北方的农民通常已经完成了秋收,进入了冬季的休养生息阶段。此时,万物处于休眠状态,农田也需要休整和养护。而对于古人来说,冬至不仅仅是农事安排的重要时点,更是对自然节律的深刻感悟。

天文学角度上,冬至是太阳运行的极点。太阳直射地球的角度最小,地球北半球迎来最长的黑夜。古人通过对天象的观察,发现冬至过后,白昼逐渐变长,阳光逐渐强烈,气候逐渐回暖。这个变化给农民带来了希望,也给古人提供了对天地自然规律的深刻理解。冬至节在古代有着重要的时令意义,它代表着阳气的回升和生命力的恢复。

传统习俗:饮食与活动

冬至节有许多与饮食和活动相关的传统习俗,这些习俗深受民间传承,并融入了人们日常生活的方方面面。

其中,最具代表性的饮食习惯是吃饺子,尤其在北方地区尤为盛行。传说中,冬至这一天,吃饺子可以防止耳朵冻伤,因为冬季寒冷,容易受到寒气侵袭,古人认为吃饺子可以驱寒保暖,保护身体。饺子的形状像耳朵,意味着防寒保健。随着时间的推移,这一习俗演变成了家庭团聚的重要活动之一,家家户户围坐一起包饺子,享受亲情与温暖。

南方的冬至节则常常吃汤圆,象征着团圆和幸福。汤圆的圆形象征着团圆和完整,寓意着家人和睦,事业顺利。南北方的饮食习惯不同,但都体现了冬至节日的温暖和家庭的凝聚力。

活动方面,冬至节也有祭祖的传统。在一些地方,人们会通过祭拜祖先,感谢过去一年的庇佑,祈求来年的平安和丰收。这一习俗不仅传承了对祖先的敬仰,也体现了人们对自然界规律的尊重和信仰。

东汉时期的冬至祭礼

东汉时期,冬至节已经成为国家层面的祭祀节日。据史料记载,当时的汉朝皇帝会在冬至这一天举行盛大的祭天仪式,称为“冬至祭”。这种祭祀活动既是对天地自然力量的敬畏,也是对农业丰收的祈愿。冬至祭天不仅仅是一个宗教活动,还承载着政治意义,表明皇帝是天命的代表,拥有统治天下的正当性。这种祭祀传统影响深远,成为了后世中国历代帝王祭天的一种模式。

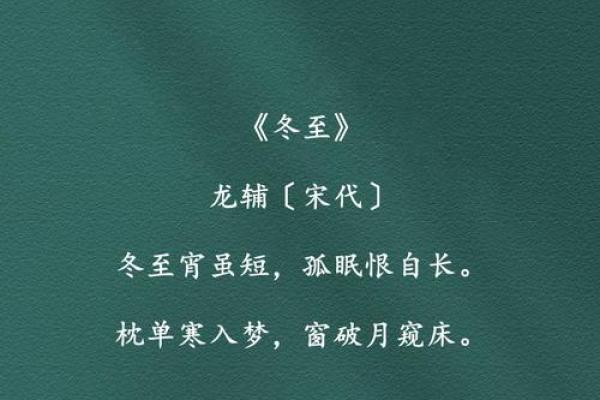

宋代的冬至节庆

宋代的冬至节更注重民间的庆祝活动。史料中记载,宋代的冬至节日气氛浓厚,百姓们不仅通过饮食活动来庆祝,还会举办各种文娱活动,如舞龙、舞狮、放烟花等。宋代的冬至节具有浓厚的节庆性质,融入了更多的娱乐和民间习俗,成为了社会生活的重要组成部分。与祭天仪式不同,宋代的冬至更注重庆祝和享乐,反映了民众对冬至节气的不同理解。

冬至节的当代意义

进入现代,冬至节不仅仅是一个传统的节令,更成为了人们追溯传统、弘扬文化的时刻。在当今社会,冬至不仅保留了传统的饮食习惯,还通过各种形式的庆祝活动,如冬至聚餐、亲朋团聚等,增强了人们对家庭和社会的认同感。

许多地方的冬至节庆活动逐渐融入现代元素,比如通过社交媒体分享冬至习俗,举办各种文化讲座和传统艺术表演,增进对传统文化的理解和认同。冬至节的现代传承不仅仅局限于民间习俗,更在新时代的背景下焕发出新的生命力。

冬至节,作为一个历史悠久的节日,早已超越了单纯的气候变化意义,成为了文化的象征。它是对自然、对生命、对人类智慧的深刻反思与礼赞。

起名大全

最近更新

- 解析男孩名字中国字的五行属性与寓意内涵

- 五行格局揭秘:出生五行缺什么,性格解析全知道?

- 2026年03月18日(农历正月三十)装修有问题吗? 今日装修好吗

- 2026年03月17日(农历正月廿九)装修合良辰吗? 今日装修新房有没有问题?

- 2026年01月28日这日子开业算黄道吉日不? 今天开张怎么样?

- 满族重阳节:登高望远,健身养生与家庭和谐的传统

- 2026年02月18日动土是黄道吉日不? 动土修造吉日指南

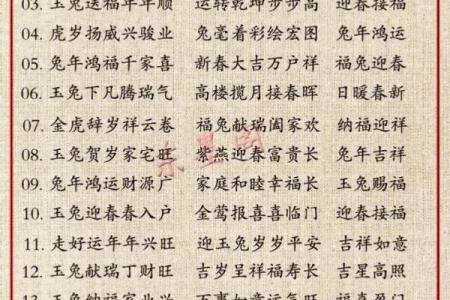

- 节令变迁与传统节日对联的文化传承

- 性格解析:五行与你的五行格局,如何找到你的天赋之路?

- 颠覆传统观念:八字如何改变你的不孕命运

- 五行性格解析新视角:揭秘你的五行格局,实现人生大不同

- 2026年02月22日(农历正月初六)是否适宜订婚? 今日订婚是好日子吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气