七月七日的天文现象与古代农耕的关系

七月七日这个特殊的日子,历来被赋予了浓厚的天文与农业背景,它不仅是中国传统的“七夕节”,也是农耕社会里一个重要的节令节点。这个日子的天文现象和农业活动有着密不可分的关系。古人通过对自然界天象的观察,精心安排农事,确保农作物的生长与收成。

天文现象的起源与农业节令

在古代,天文现象的变化常常与农业活动紧密相连。七月七日的天文现象主要是“织女星”和“牛郎星”相会的传说,这个现象在夏季的夜空中尤为明显。古人通过这些星象的变化,来推算气候变化,从而决定播种与收获的最佳时机。

古代农民根据这一天文现象,安排了一系列的农业活动。七月七日通常标志着夏季的尾声和秋季的前奏,意味着天气逐渐转凉,适宜播种一些秋季作物。在古代农业社会中,节令的准确把握至关重要,而天文现象则成为了最直观的指示器。

传统习俗与农耕活动的结合

七月七日的传统习俗丰富多彩,其中很多与农耕活动息息相关。作为一个重要的节令,七月七日也伴随着丰富的民俗活动。例如,古人会在这一天进行祭祀活动,祈求丰收和安康。这些习俗的根本目的,是希望通过与天文现象的契合,来向自然表达敬畏,并借此获得良好的农耕运势。

此外,七月七日还是“乞巧节”,这一天,未婚女子会在织布、刺绣等活动中向“织女”祈求巧艺与幸福。乞巧节的传统,与农业生产中的纺织、编织等技艺密切相关。古代农村的女性,除了从事家务劳动,还常参与农业生产中的纺织工作,而织女星与这些劳动的联系,进一步强化了七月七日与农耕的密切关系。

战国时期的农业节令与天文观察

在战国时期,农耕社会的天文观测已经得到了较为系统的应用。据史书记载,当时的农民依靠“星象历法”来安排农事。七月七日,正是牛郎织女星相会的时刻,古人认为这是一个象征农作物生长与繁荣的信号。根据这一信号,农民会开始为秋季作物的播种做准备,尤其是小麦、稻谷等秋季作物,借此时节种下,正好赶上秋收的季节。

通过对天文现象的观察,古人不仅能预测天气的变化,还能合理安排灌溉、施肥等农业活动,以确保作物的正常生长和最终的丰收。战国时期的农业技术虽然还处在相对原始的阶段,但对天文现象的精准应用,体现了古人智慧的结晶。

唐朝的农业与节令关系

唐代是中国历史上农业发展的黄金时期。唐代的农田水利工程和农业技术都有了显著提高,农民的生产效率逐渐增高。在这一时期,七月七日的天文现象依然被广泛关注。唐朝时期的农民将天文现象作为农业节令的一部分,他们的种植活动已经开始高度依赖天文观察。

根据《唐律疏议》记载,农民在这一天会进行祭天祈安,祈求秋季的丰收。此外,七月七日也是田间劳作的一个节点,农民开始准备收割夏季作物,并为秋季作物的播种做好准备。唐代人通过对天文现象的观察,精准地安排每一项农事活动,最大化地提升了农业生产效率。

天文与农耕的持续影响

在现代社会,天文现象依然对农业活动有所影响,尤其是在一些农业较为发达的地区。尽管现代农业已不再完全依赖天文现象来安排作物的种植与收获,但许多地方的农民仍然会在七月七日这一天,进行一些传统的农事活动。

如今,七月七日的节令依然是农民传承下来的宝贵文化遗产。许多地区仍保留着七夕节祈丰收的传统,特别是在南方一些农耕区,农民会举行祭祀仪式,感谢天地的滋养,并祈求未来一年的好收成。这不仅是对传统文化的传承,也是对自然界节律的尊重。

七月七日,既是天文现象的象征,也承载着农耕社会对自然规律的智慧与尊重。在今天,虽然科技日新月异,但传统与自然的联系依然深刻地影响着农业生产和生活方式。

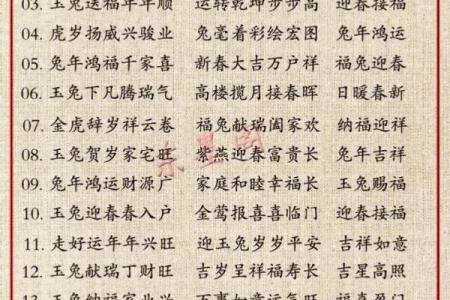

起名大全

最近更新

- 2026年02月19日提车符不符合黄道吉日 今天提车合不合适?

- 2026年02月23日安门日子合黄道没? 安装大门是好日子吗?

- 2026年01月30日(农历腊月十二)能否作为开业黄道吉日? 今日营业能算好日子吗

- 柳姓灵动聪慧的男孩名字,取什么名字好

- 女孩名字带琪字:现代简约风格vs古典雅致风格

- 2026年03月21日(农历二月初三)装修是否合时宜? 今日装修动工有问题吗?

- 鄂伦春族传统节日背后的自然崇拜与天文智慧

- 2026年02月22日(农历正月初六)安门能算好日子吗? 安装入户门合适吗?

- 2026年02月25日(农历正月初九)领证能算好日子吗 领证合不合适?

- 命运密码解锁:如何看懂八字背后的暗藏玄机

- 五行格局揭秘:如何从性格解析中找到你的天赋优势?

- 五行格局揭秘:性格解析如何指引人生方向?

- 八字

- 吉日

- 起名

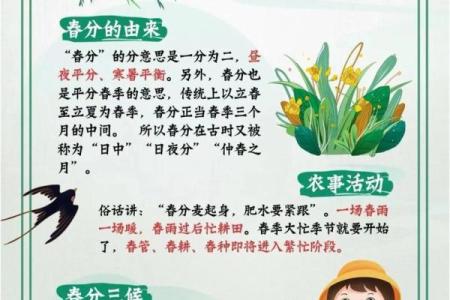

- 节气