传统习俗:冬至后的祭祖与冬季节令食物

冬至节气是中国二十四节气中的重要时刻,标志着白天最短、夜晚最长的时刻。从古至今,冬至在中国各地的传统中占据着特殊的地位。随着季节的变迁和岁月的流转,冬至后的祭祖活动与冬季节令食物成为了不可或缺的文化遗产。了解这一传统习俗,我们可以从农耕文明、天文观测以及食物文化的角度进行深入探讨。

冬至祭祖的起源

冬至祭祖的习俗源远流长,最初的起源可以追溯到中国古代的农耕文化。在古代社会,冬季是一个季节交替的时刻,气候严寒,农田不再耕作,人们常常会感到生命的脆弱与自然的威严。冬至作为太阳回升的标志,象征着新的生命力的复苏,因此成为了一个重要的祭祖日。

《礼记·月令》中有云:“冬至,阳气始生。”冬至不仅是自然界变化的时刻,也是祭祖的最佳时机,因人们相信此时祖先的灵魂能够得到安慰和庇佑。传统的祭祖仪式通常在家庭举行,供奉的祭品包括年糕、鱼、肉类等,祈求祖先保佑家族的安康与繁荣。

古代的冬至饮食习俗

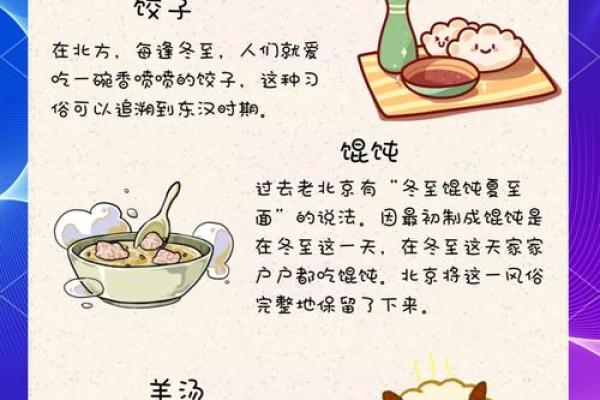

与祭祖活动相伴随的,是丰富多彩的冬季节令食物。在冬至这一天,家家户户都会制作特定的食物,寓意着对新一年的期望与祝福。不同地区有不同的风味与做法,但其中最具代表性的便是饺子。

饺子在冬至节气的食用习惯中占有举足轻重的地位,尤其是北方地区。根据史书记载,饺子的形状象征着“耳朵”,寓意着“辟邪消灾”。古人认为,在寒冷的冬至吃上一顿饺子,不仅能驱寒保暖,还能保佑家庭成员平安健康。随着时间的推移,饺子逐渐成为了冬至的标志性食物。

除了饺子,南方地区的冬至食物也极具特色。例如,江南一带有吃汤圆的习惯,汤圆象征着团圆与和谐。吃汤圆是为了庆祝亲人团聚,祈愿家族和谐美满。这些习俗体现了冬至不仅仅是一个自然节气的转折点,更是一个社会文化与家庭团聚的象征。

宋代的冬至祭祖

宋代的冬至祭祖活动颇具规模。根据《宋史》记载,宋朝的宫廷和百姓都会在冬至当天举行祭祖大典,形式庄重,内容丰富。皇帝亲自参与祭祖,祭品丰盛,并通过对祖先的敬仰与祈求,表达国家对祖先的崇敬以及对未来的美好祝愿。宋代的文人也在冬至时节以诗文记录这一传统活动,展现了冬至祭祖文化的深远影响。

在民间,宋代的家庭冬至祭祖活动也颇为盛大,不仅有祭祖的仪式,还包含了丰盛的宴席。家庭成员共同享用节令食物,增加了家族的凝聚力。宋代的这一传统至今依然在一些地区得到传承,成为家庭和睦与祭祖文化的重要组成部分。

明清的冬至食俗

明清时期,冬至节气的饮食习惯更加注重食物的象征意义。明清时期,人们通常会制作各式各样的冬季节令食品,如糯米团、红枣、桂圆等。尤其是在清代,冬至前后的祭祖活动越来越普及,不仅仅局限于家庭,更扩展到了地方性的庙会和社会活动中。

在当时,吃糯米团是一项重要的节令习惯,糯米团象征着团圆和丰收。而红枣和桂圆则被认为具有养生保健的功效,是冬至食物中的必备佳品。此时的冬至食物已经不仅仅是单纯的饮食,更成为了传递健康、祝福和家庭温暖的重要载体。

现代传承与冬至习俗的延续

尽管现代社会的生活节奏加快,科技发展迅猛,但冬至祭祖与节令食物的习俗依然在许多地方得到传承和发扬。尤其是在一些乡村和传统文化较为浓厚的地区,冬至的祭祖活动仍然保留着深厚的文化底蕴。

在当代城市中,许多家庭也会在冬至这一天,通过准备饺子、汤圆等传统食物来纪念这一节气。同时,随着人们对传统文化的重新认识与复兴,越来越多的年轻人开始通过书籍、电影、社交平台等渠道了解和传承这些传统习俗。冬至作为中国文化中的重要组成部分,继续在现代社会中焕发着新的生命力。

起名大全

最近更新

- 2026年03月25日(农历二月初七)能否作为装修黄道吉日? 装潢房子吉日宜忌

- 女孩用峡字取名好吗?五行属性与寓意匹配度分析

- 2026年02月25日(农历正月初九)是否属于动土吉日? 动土建房是否是好日子?

- 锦字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 2026年03月08日(农历正月二十)是否为结婚黄道吉日 今日办婚礼吉利吗?

- 2026年02月26日领证合不合适? 今日领证能算好日子吗

- 2026年02月20日提车是否大吉? 提新车算不算好日子?

- 2026年02月01日是否为开业黄道吉日 今天店铺开张行不行

- 2026年03月07日结婚日子有没有选对? 办婚礼吉日宜忌

- 求分享花姓温柔贤淑的男宝宝名字,豁达开朗的

- 2026年01月31日能否作为开业黄道吉日? 今日店铺开张能算好日子吗

- 弥字男孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气