十月是什么节日?一场关于农耕与丰收的文化盛宴

十月的农耕与丰收节日,承载了千百年来中国传统文化的根基。这个节日不仅是农业社会对自然规律的深刻认知,也是人们对丰收成果的感恩与庆祝。作为秋季的一个重要节点,十月与收获紧密相连,体现了人类与大自然的和谐关系,成为了文化与农耕精神的象征。

节日的起源:农耕与天文的结合

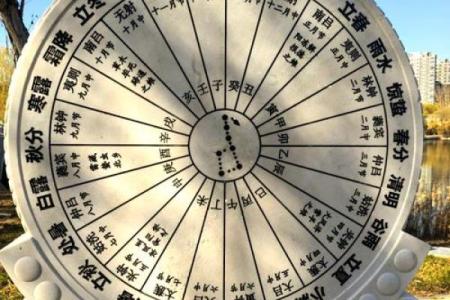

中国古代的节庆往往与天文、农耕紧密相连。十月的节日源于农耕社会对自然节令的深刻理解。十月,正是秋收的季节,稻谷、玉米、苹果等各类作物成熟,农民辛勤的劳作终于得到了回报。因此,十月的节日,往往带有浓厚的丰收气息。根据《周礼》中的记载,秋收节的起源与天文中的“秋分”密切相关。秋分是太阳直射赤道的时刻,标志着昼夜平分,气候逐渐转凉,农田中的作物进入最后的成熟阶段,农民开始为丰收庆祝。

在古代天文学中,十月亦是“寒露”节气的开始,气温渐凉,霜降的预兆意味着作物的收成已经进入最后阶段。这个节气的变化促使农民们开始进行丰收后的庆祝活动,感谢自然的恩赐。古代的节日不仅仅是祭祀和庆典,也是人们对农耕劳动成果的敬畏与感恩。

传统习俗:饮食与活动的多样性

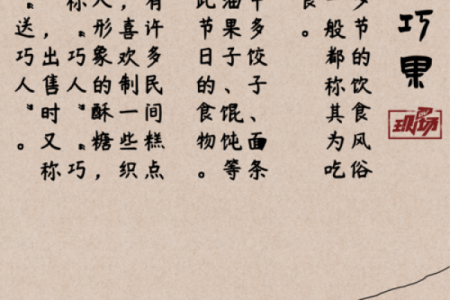

十月的节日习俗,贯穿了丰富的饮食与活动元素。中国传统的丰收节气往往伴随着丰盛的餐桌。中秋节与十月息息相关,作为秋季最重要的节日之一,中秋节的食物习俗尤为鲜明。月饼作为中秋的代表性食品,不仅仅是一种美味,更承载着团圆与和谐的象征。而在各地,十月的节日还会举行各种传统的祭祀活动,以感谢祖先和大自然的恩赐。

在这一季节,许多地区还有着独特的民俗活动,比如跳丰年舞、捉迷藏、丰收游行等。这些活动往往伴随着热烈的庆祝与欢乐的氛围,象征着人们对大自然恩惠的感恩与对未来一年的期许。

古代丰收祭祀的仪式

在中国古代,丰收节的祭祀活动被视为最重要的节庆之一。以《仪礼》为依据,古代的祭祀活动不仅仅是对天地神明的祈祷,更是农民与自然神灵沟通的方式。祭祀的仪式非常讲究,包括祭品的选择、祭祀场所的布置、参与者的行为规范等。农民通过祭祀活动表达对神灵的敬畏和感恩,并祈求来年风调雨顺、五谷丰登。

例如,唐代的“秋收祭祀”便是一个典型的历史案例。当时,唐朝政府会在十月举行盛大的祭祀活动,邀请百姓共同参与。祭品中最为重要的就是新鲜的谷物,这些谷物代表着丰收和粮食的充足。通过这种仪式,百姓不仅能体验到丰收的喜悦,更能感受到与天、地、祖先的紧密联系。

明清时期的秋收庆典

明清时期,秋收庆典在各地民间非常盛行。农民在完成秋收后,会举行盛大的丰收宴会,邀请亲友共聚一堂。不同地区的庆典习俗有所不同,但有一个共同点,就是将丰收的农作物作为重要的庆祝元素。例如,江西地区在十月举行的“秋收大典”便是一个历史悠久的传统节日。在这个庆典上,农民会将新收获的稻谷、红薯等食物制作成丰富的美食,一起分享。这个传统不仅传承了农业文明,也增强了社区之间的联系。

对农耕文化的继承与创新

随着时代的变迁,现代社会的农业生产方式发生了巨大的变化,但十月的丰收节日依旧在一些农村地区得以保留。在现代,许多地方的农民依然会在秋收季节举行传统的庆祝活动,传承古老的节日文化。同时,现代的丰收节还融入了更多的文化元素,如文艺演出、歌舞表演等,以丰富节庆的内容。

如今的丰收节,不仅仅是一个庆祝农耕成果的节日,更是对农民辛勤劳动的致敬。许多城市也会举办丰收节活动,邀请市民了解农耕文化,感受农民的辛勤劳作。通过这种方式,农耕文化得以在现代社会中传承与创新。

十月的丰收节日,是对古老农业文明的礼赞,也是对自然和劳动的尊重。这个节日既是对过去的回忆,也是对未来的期许。

起名大全

最近更新

- 五行格局揭秘:球类运动者的性格解析,如何发挥最佳潜能?

- 姓郭俏皮可爱的男孩名字,如何取才显俊逸?

- 2026年01月02日动土日子合黄道没? 今日动土好吗

- 2026年01月13日这日子结婚算黄道吉日不? 今日办喜事合适吗?

- 2026年01月01日(农历冬月十三)能否作为动土黄道吉日? 动土修造行吗?

- 如何改变沣字五行影响,打造你的最佳性格解析

- 五行格局大揭秘:颠覆传统,找出最适合你的职业路径

- 女孩取带萱字的名字:前后字搭配的吉祥度解析

- 2025年12月25日(农历冬月初六)领证能算好日子吗? 今日登记结婚算不算好日子?

- 2026年01月02日(农历冬月十四)订婚选的是良辰吉时吗? 今日定下亲事好吗

- 如何改变胡歌的命运?真命天女八字中的深层玄机

- 如何改变五行性格解析:破解命理误区,反而能帮助你找到人生真正的方向

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气