藏族火把节:习俗与健康的完美融合

每年农历六月二十四日,藏族人民都会举行一年一度的火把节,这个节日承载着丰收的希望、驱邪避灾的信仰以及祖辈流传下来的传统习俗。火把节不仅是一个民族的文化盛宴,更是藏族人和自然、宇宙深刻连接的象征。从农耕生产到天文观测,火把节的起源和传统习俗与健康息息相关。

起源:与农耕和天文的深厚联系

藏族火把节的起源有着深远的历史背景。它的出现可以追溯到农耕文明的初期,火把节的核心意义之一便是通过祭祀活动祈求丰收。火把节的最初形式可能是为了驱逐虫害,保护庄稼免受病害侵袭。古代藏族人民通过火光照亮黑暗,驱赶野兽,保卫村庄。在这个节日里,火把象征着光明与希望,它能驱除邪灵和不祥之物,给人们带来平安与健康。

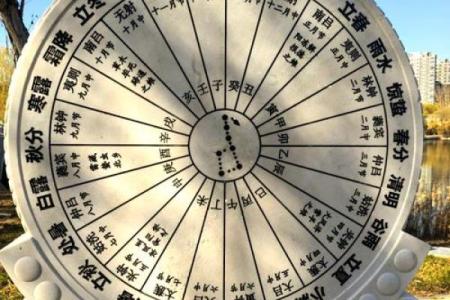

此外,火把节还与藏族传统的天文观测紧密相连。藏族人民对天象的观察早有记载,尤其是在火把节期间,许多地方的藏族人民会通过观察火光的变化来预示未来的天气和季节变换。火把节的时间选择恰好是藏区农耕的关键时期,这一时点的天文现象被视为人们与大自然对话的时机。

传统习俗:饮食与活动的健康之道

在火把节的庆祝活动中,饮食和活动都承载着深厚的文化意义,并直接关联着藏族人的健康。节日期间,藏族人民会准备丰盛的传统食物,比如糌粑、酥油茶、牛羊肉等。这些食物富含能量,特别适合藏族人民在高原地区生活的需要。糌粑富含淀粉和蛋白质,是藏族人民的主食,而酥油茶则有助于补充体力,增加耐寒能力,这些传统饮食不仅符合藏族人民的生活需求,也帮助他们适应严酷的高原环境。

在活动方面,火把节的庆祝形式丰富多彩,其中最具代表性的是围绕火堆跳舞和放火把竞赛。这些活动不仅是祭祀的一部分,也有强烈的健身作用。围绕火堆跳舞有助于增强身体的协调性和耐力,同时也是一种心灵的释放。放火把的活动既是对先祖的敬仰,也是对自身勇气和力量的展示。通过这些仪式,藏族人民不仅传承着文化,更在活动中锻炼身体,增强体魄。

传承千年的农耕信仰

火把节的传统习俗与农耕密切相关,尤其是在青藏高原地区,农耕不仅是一种生存方式,更是藏族文化的根基。古代藏族人民通过火把节的活动来祈求丰收。在《藏族风俗志》一书中,有着对火把节历史起源的详细记载,书中提到火把节的初衷就是通过祭祀神灵,祈求上天保佑五谷丰登。这个节日延续至今,藏族人依旧通过祭祀活动来祈求自然界的庇护,确保农作物的生长与成熟,体现了人与自然的和谐相处。

天文与火把节的相遇

火把节与天文的关系也早有记载。在古代,藏族人民根据火把节前后夜空的星象变化来预测天气的变化。例如,藏族的《天文历法》记载了火把节期间,若天上星宿闪烁明亮,则预示着来年丰收,若星光昏暗,则预示灾难。这种通过天文现象来指导农事的传统,不仅显示了藏族人民对天文知识的深刻理解,也体现了他们依赖自然规律的智慧。

创新中的坚守

尽管时代发展,火把节的传统习俗依旧在现代藏族社会中得到传承,并逐渐融入现代元素。如今,火把节不仅是农村地区的庆祝活动,也成为了城市藏民的一项文化盛事。在现代社会,火把节的庆祝方式变得更加多样化,尤其是在一些藏族社区,除了传统的火把、跳舞和祭祀活动外,越来越多的文化交流和艺术展览也成为节日的一部分。然而,无论形式如何变化,火把节的核心精神依旧未变——它依旧是对自然的敬畏和对健康生活方式的传承。

通过这些习俗和活动,藏族人民不仅保持了与自然的深厚联系,也在节庆中增强了体质,保持了良好的生活习惯。火把节作为藏族文化的重要组成部分,已经不仅仅是一个节日,它更是一种文化符号,象征着藏族人民与大自然和谐共生的智慧与力量。

起名大全

最近更新

- 2026年01月05日(农历冬月十七)这日子订婚是否黄道吉日? 今日提亲好吗

- 2026年02月14日(农历腊月廿七)乔迁算不算好日子? 入住新居吉日指南

- 妍字五行属什么?女孩用妍字取名的运势提升技巧

- 2026年01月05日(农历冬月十七)是否为动土黄道吉日 动土修造是否合适宜?

- 泊字男孩名字大全:属性适配与寓意美好的组合库

- 2026年02月13日(农历腊月廿六)乔迁合适吗 乔迁入住是否是好日子?

- 2025年12月18日(农历十月廿九)开业合不合适? 今日店铺开张好吗

- 命理薄弱的误区,你可能正走在改变命运的反向路上

- 2026年01月20日算不算搬家好日子? 今日搬家入伙有没有问题?

- 晨字取名女孩寓意:从字义看人生期许与祝福

- 2025年12月26日领证是否是黄道吉日 今天登记领证怎么样?

- 如何通过董洁的命理揭开命运的神秘面纱

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气