重阳节:敬老与登高,养生文化与自然节气的交织

在中国传统文化中,重阳节有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。作为一个既富有敬老之意,又承载着登高、养生文化的节日,重阳节的起源和传统习俗承载了丰富的农耕文明和天文知识。这个节日通过特定的饮食、活动以及与自然节气的关系,逐渐发展成了独特的文化现象。

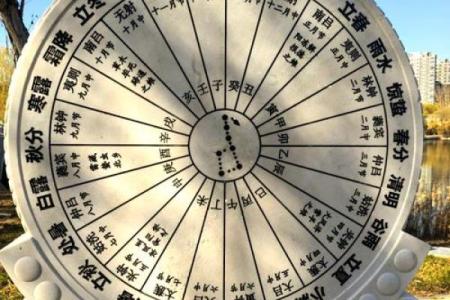

重阳节的起源与自然节气

重阳节起源于农耕社会的自然节气变化。农历九月初九,这一时节正是秋高气爽、气候宜人的季节,正是人们开始进入收获后的休整期。中国传统的天文历法中,九月九日被认为是阳气最旺盛的一天,故称为“重阳”,象征着阳气的充沛和力量的增强。

从农耕的角度来看,这一时节正是稻谷、玉米等作物的丰收期,也是人们感谢天地、祈求安康的时刻。通过重阳节的庆祝,人们不仅表达对大自然的感恩,也寄托着对未来丰收的期盼。在这个特殊的时节,人们通过登高、饮酒等活动来保健身心,增加与自然的亲近感。

重阳节的传统习俗

重阳节的传统习俗丰富多彩,其中“登高”和“敬老”是最具代表性的活动。登高的习俗,源自古人认为九月九日是登高望远、消灾避邪的吉日。古人认为登高可以祈求平安,避开灾祸,且在登高过程中能增强体质,增强对自然的适应力。现代人继承这一习俗,不仅通过登高欣赏秋天的景色,还赋予了这一活动更多的健身意义。

重阳节也是敬老的节日。敬老习俗的核心在于弘扬尊老爱老的传统美德,表达对长辈的尊重与感恩。这一传统在古代就有明确的体现。例如,唐代的《元和十年重九宴》便是记录了帝王在重阳节时与老臣共饮的典故。通过这些活动,人们强调家庭和社会对老年人群体的关怀和支持。此举不仅表达了敬老的精神,也反映了当时社会对长者智慧与经验的重视。

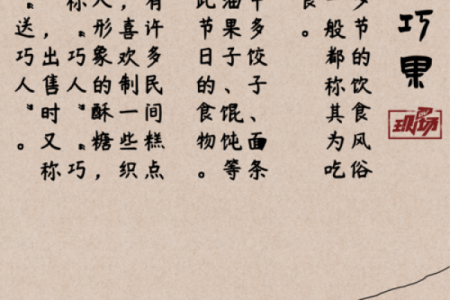

在饮食上,重阳节的传统食物也有着独特的养生寓意。菊花酒、重阳糕等食品常常出现在节日的餐桌上。菊花象征着长寿,而菊花酒不仅有美好的象征意义,还有驱邪保健的作用。重阳糕则是为了纪念重阳节的由来,有“吉祥如意”的寓意,吃重阳糕是人们对美好生活的向往和祝愿。

历史案例:唐代的重阳节

唐代是中国历史上文化繁荣的时期,重阳节的庆祝活动在这一时期达到了高潮。唐代诗人王维曾在《九月九日忆山东兄弟》一诗中提到,重阳节是一个思乡的节日,诗人通过写景抒发了对家乡兄弟的思念之情。唐代的重阳节不仅仅是一个敬老、登高的节日,更是一个情感表达的重要时刻。重阳节的诗词、歌曲以及对家乡的怀念,构成了这一时期的文化景观。

历史案例:宋代的重阳节

宋代的重阳节则更注重养生和文化活动。在宋代,重阳节被赋予了更多的哲理性和艺术性,成为文人雅士展现才华和修养的重要时机。宋代文人习惯在节日时聚会、赋诗、游览,这些活动不仅增进了人际间的情感交流,也使得重阳节成为了一个具有高度文化内涵的节日。重阳节的登高习俗,成了文人笔下的诗意场景,许多作品都围绕着重阳节的象征意义展开,体现了对自然与生命的深刻理解。

现代传承与重阳节的养生文化

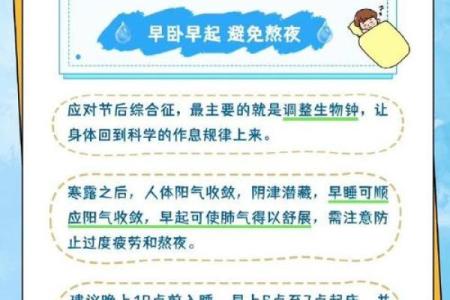

进入现代社会,重阳节依旧保留着许多传统的庆祝方式,尤其是登高和敬老活动。随着人们健康意识的提升,重阳节的养生文化也逐渐走向了现代化的转型。许多社区和医院在这一时节会举办健康讲座、长者体检等活动,鼓励老年人注重保健、增强体质。现代社会更加强调科学的养生方式,重阳节的传统活动也因此与现代养生理念相结合,成为全民健康管理的一部分。

无论是重阳节的起源、传统习俗,还是历史案例中的文化传承,都体现了人们与自然、与生命之间的深刻关系。在这个节日里,敬老、登高和养生文化交织在一起,构成了中国文化中一个独特而深远的节日意义。

起名大全

最近更新

- 鹿晗妻子命理分析:面相隐藏的命运密码,如何调整走向

- 想给费姓女孩取个灵动飘逸的名字,求建议

- 2026年01月04日(农历冬月十六)动土是好日子吗? 动土是否合适宜?

- 孜孜以求的五行格局,揭秘你的性格密码:如何精准调整你的生活节奏?

- 傣族泼水节:浸泡在传统文化与节令变化的习俗中

- 齐姓蕙质兰心的女宝宝名字,这样取寓意深远

- 2026年02月10日这日子乔迁旺不旺? 今日乔迁合适吗?

- 2026年01月04日订婚合良辰吉时吗? 今天定亲怎么样?

- 2026年01月18日搬家可不可以? 今日搬家入伙好吗

- 女孩用蕊字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 颠覆传统认知:布料五行格局如何影响性格?

- 2026年02月09日乔迁是黄道吉日吗? 乔迁入宅合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气