月圆夜:中秋节的天文意义与家庭团聚的文化传承

每年的农历八月十五,天上的明月总是格外圆满。这一晚,象征着团圆与丰收的中秋节也迎来了最盛大的庆祝时刻。中秋节的庆祝不仅是一种文化的表达,也是天文现象与人类情感交织的产物。从古代的天文观察到现代的家庭团聚,中秋节承载着深厚的文化意义。

中秋节的起源:天文与农耕的结合

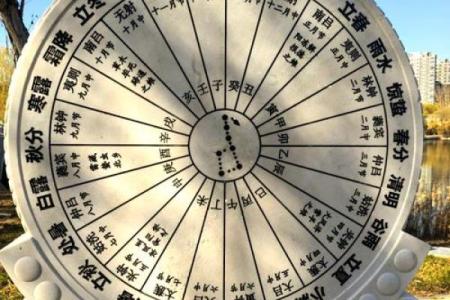

中秋节的起源可追溯到中国古代农耕文明。月亮在古人眼中不仅是时空的指引,也是农业生产的标志。农历八月,是秋收的季节,农田里金黄的稻谷象征着丰收,而月亮则代表着天地间的平衡与和谐。古人通过对月亮的观察,发展出与农业生产紧密相关的天文知识,并赋予了月亮特别的意义。

在古代,农民会根据月亮的变化来安排播种与收割的时机。尤其是中秋之夜的圆月,意味着农耕周期的完成,也是庆祝丰收和祈求来年好收成的时刻。那时的中秋节,充满了与农业生产密切相关的节令活动,如祭月、赏月和祈求丰收等。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

随着时间的推移,中秋节的庆祝活动逐渐发展成了一系列丰富的文化传统。最具代表性的传统习俗之一便是吃月饼。月饼的圆形象征着天圆地方的宇宙观念,也寓意着家庭的团圆与和谐。月饼的制作从古代到现代,已经有了多种不同的形式和口味,但无论是豆沙、莲蓉还是五仁,每一块月饼都承载着中秋节独特的文化寓意。

除了吃月饼,赏月也是中秋节的一个重要习俗。在这个夜晚,家人们通常会围坐在庭院或阳台上,举头望月,低头思亲。古人云:“海上生明月,天涯共此时。”这句话表达了远方亲人即使相隔千里,也能在同一轮明月下共度时光的情感。无论身处何地,圆月是连接亲情的纽带,象征着心灵的相聚与家族的凝聚。

唐代的“月下宴”

唐代是中国历史上文化最为繁荣的时期之一。中秋节在这个时期已经成为了盛大的节日之一。唐代诗人李白曾在《月下独酌》中描绘了中秋夜的月亮景象,表达了人们在月下独自饮酒、赏月的情景。除了个人的情感宣泄,唐代的宫廷和贵族们也会举行盛大的月下宴。唐代的“月下宴”是一种集娱乐、饮食和赏月于一体的活动,宴席上不仅有精美的月饼和美酒,还有雅致的诗词歌赋,体现了唐代对月亮的崇拜与对家庭团聚的向往。

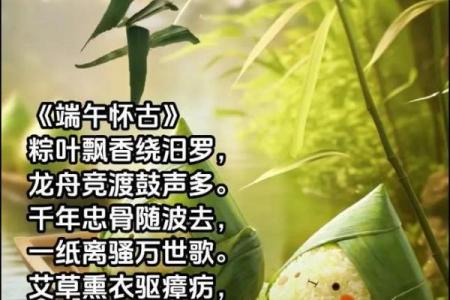

宋代的“月饼传说”

宋代是月饼文化发展的重要时期。据史料记载,在宋代,月饼不仅成为中秋节的传统食品,还成为了传递信息的工具。南宋时期,由于当时的政权与蒙古的统治者发生冲突,宋人通过在月饼中藏匿秘密信件,成功发动了起义。这一历史事件使月饼成为了中秋节不可或缺的象征之一。月饼的历史不仅仅是饮食的传承,更反映了中秋节作为家庭团聚和民族团结象征的重要性。

全球化背景下的中秋节

进入现代,随着全球化的推进,中秋节的庆祝方式也发生了变化。尽管如此,家庭团聚与月亮的象征意义依然深深植根于人们的心中。在海外的华人社区,无论是美国、加拿大,还是东南亚的许多国家,中秋节依旧是一个重要的传统节日。许多人选择通过视频通话、社交媒体等方式与远在他乡的亲人团聚,传递节日的祝福。

此外,现代的月饼已经发展出多样化的形式,结合了更多地方特色与创新口味,吸引了更多年轻一代的喜爱。在中国的大城市里,一些高端月饼已经成为了节日的奢侈品,成为人们送礼和庆祝的重要物品。尽管形式发生了变化,但“月圆人圆”的传统文化依旧延续。

无论是古代的天文观察,还是现代的家庭团聚,中秋节在时光的流转中逐渐承载了更丰富的文化内涵。从农耕文化到现代社会的全球庆祝,中秋节始终以其独特的方式将人与人之间的情感紧密联系在一起,成为了一个跨越时空的文化纽带。

起名大全

最近更新

- 五行格局揭秘:球类运动者的性格解析,如何发挥最佳潜能?

- 姓郭俏皮可爱的男孩名字,如何取才显俊逸?

- 2026年01月02日动土日子合黄道没? 今日动土好吗

- 2026年01月13日这日子结婚算黄道吉日不? 今日办喜事合适吗?

- 2026年01月01日(农历冬月十三)能否作为动土黄道吉日? 动土修造行吗?

- 如何改变沣字五行影响,打造你的最佳性格解析

- 五行格局大揭秘:颠覆传统,找出最适合你的职业路径

- 女孩取带萱字的名字:前后字搭配的吉祥度解析

- 2025年12月25日(农历冬月初六)领证能算好日子吗? 今日登记结婚算不算好日子?

- 2026年01月02日(农历冬月十四)订婚选的是良辰吉时吗? 今日定下亲事好吗

- 如何改变胡歌的命运?真命天女八字中的深层玄机

- 如何改变五行性格解析:破解命理误区,反而能帮助你找到人生真正的方向

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气