侗族端午节:龙舟竞渡与驱邪保平安的习俗

端午节是中国传统节日之一,不仅仅是一个普遍的节日,也有着浓厚的民族特色。尤其在侗族文化中,端午节更是与龙舟竞渡和驱邪保平安的习俗紧密相连,承载着深厚的历史和文化积淀。侗族端午节的庆祝活动,结合了农耕文化的自然观念以及对人类生活的保佑与安康的期盼。

起源:与农耕和天文的紧密联系

侗族的端午节,不仅是为了纪念古代的历史人物或事件,更深层次地与农耕社会的自然观念以及天文现象密切相关。侗族地区多处在山区,农耕为生,因此,端午节正是在农耕生产的重要时刻,它象征着农事的开始和一年丰收的希望。传统上,侗族人会通过龙舟竞渡、吃粽子等习俗来祈愿风调雨顺、五谷丰登。

从天文学的角度来看,端午节正值太阳到达夏至的前后,白昼最长,黑夜最短,这一时刻自然界的变化影响着人们的生产生活。侗族人视夏至为一个重要的节气节点,龙舟竞渡就是用来祈求风调雨顺、驱赶邪气的活动,它以特有的方式迎接这一时刻的到来,体现了侗族人对自然力的尊重与敬畏。

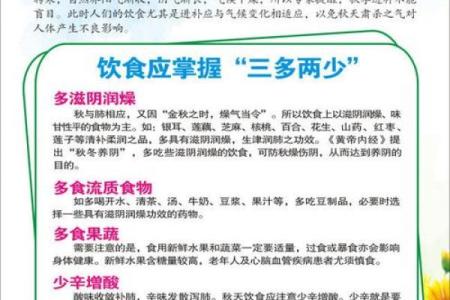

传统习俗:饮食和活动的紧密结合

端午节的饮食习俗在侗族文化中同样独具特色,最为人知的便是粽子。侗族粽子不仅是节日的传统美食,更具有丰富的文化内涵。粽子通常是用糯米和多种馅料包裹而成,象征着团圆和丰收。侗族粽子与其他地区的粽子有所不同,它的制作过程讲究手艺,并且粽子的形状、颜色、制作方法也都有着地域性的差异。食用粽子的习惯不仅是对过去丰收的纪念,也是对未来安康的期望。

除了饮食外,龙舟竞渡更是侗族端午节的重要活动。侗族的龙舟竞渡历史悠久,每年端午节期间,侗族人民会在江河湖泊上举行龙舟赛。这项活动不仅仅是体育赛事,更是文化的展示。龙舟上装饰着艳丽的旗帜,赛场上人声鼎沸,气氛热烈。龙舟竞渡的背后,寓意着驱赶瘟疫、祈求平安与繁荣。赛舟的速度和激烈程度,象征着侗族人民对风调雨顺和五谷丰登的渴望。

龙舟竞渡的传说

在侗族的民间传说中,有一个与龙舟竞渡相关的故事。传说很久以前,侗族的先祖曾遭遇一场突如其来的旱灾,农田干涸,百姓疾苦。在无助的情况下,侗族的长老决定通过一场特别的祭祀活动来呼唤上天的雨水。他们制作了象征神龙的龙舟,在村庄附近的河流上举行竞渡,随着龙舟的起伏奔腾,天上的云层渐渐聚集,最终降下了甘霖。为了纪念这一神奇的事件,侗族人民每年端午节都会举行龙舟竞渡,以祈求风调雨顺。

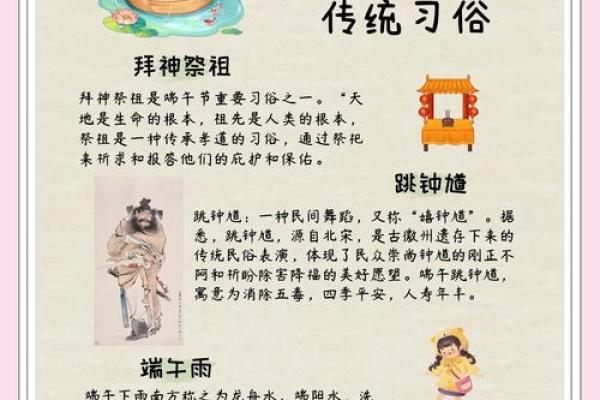

驱邪祈安的传统

侗族端午节中的驱邪保平安习俗,还与对古老传说的传承密切相关。据说,古时侗族村落常常遭遇恶灵的侵扰,特别是在端午时节,邪气最为浓重。为了保护村庄的安宁,侗族的长者会举行一系列的驱邪仪式。传统上,人们会点燃香火,举行祭祀,同时也会佩戴由草药、香料等制成的护符,挂在门口或身体上。这些驱邪仪式不仅具有宗教性质,也反映了侗族对自然与神灵的敬畏,以及对家庭和社区安宁的祈愿。

龙舟文化的延续

进入现代,侗族的端午节活动虽然形式上有所变化,但依旧保持着深厚的文化底蕴。在一些侗族聚居区,端午节的龙舟竞渡活动逐渐发展成了具有一定规模的赛事,吸引了大量游客和媒体的关注。现代化的竞技场地和技术手段使得龙舟竞渡更加规范化,但它所传递的“团结、奋进、祈福”的文化内涵依然如故。与此同时,侗族人还通过节日的庆典活动,加强对传统文化的传承与弘扬,让这项独特的文化遗产得以延续。

侗族端午节的龙舟竞渡和驱邪保平安的习俗,既承载着对古老传统的尊重,也展现了侗族人民对美好生活的追求。这些活动不仅让人们感受到浓厚的民族气息,也传递出对自然、对祖先和对未来的敬畏与期望。

起名大全

最近更新

- 今日是骨灰安葬吉日吗 2025年9月23日骨灰安葬是不是黄道吉日

- 想给胡姓宝宝起个内涵丰富的名字,女孩名字求分享

- 2025年9月30日几点搭牲畜棚最合适 搭牲畜棚吉时查询

- 今日是领结婚证吉日吗 2025年9月28日领结婚证好吗

- 2025年9月30日几点适合安门 安门几点是吉时

- 2025年10月24日(农历九月初四)装修符不符合黄道吉日 今天装潢合不合适?

- 今日是饲养猫咪吉日吗 2025年9月27日饲养猫咪是适合的吉日吗

- 2025年9月30日几点训练牛只最好 训练牛只几点几分是吉时

- 今日是骨灰安葬吉日吗 2025年9月25日骨灰安葬是不是黄道吉日

- 2025年9月30日几点购买房产吉利 购买房产几点是吉时

- 男孩用祥字的寓意:从诗词歌赋看文学美感延伸

- 今日是马匹训练吉日吗 2025年9月30日马匹训练是不是黄道吉日

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气