基督节日背后的天文象征与季节变化

冬日的到来总是伴随着一种特别的氛围,夜晚变得越来越长,白天逐渐缩短。而在这段时间里,许多文化和宗教节日都与自然的变化紧密相关。基督教的多个节日,尤其是圣诞节和复活节,往往与天文现象和季节的更替有着深刻的联系。

农耕与天文象征的起源

基督教节日的形成与古代农耕社会的周期性变化密切相关。在农业社会,人们的生活离不开四季的变换,而这些变换往往和天文现象如日夜长短、星辰的移动等紧密联系。圣诞节的日期设定正是在这一天,冬至已过,白昼逐渐变长,象征着光明战胜黑暗。在罗马帝国时期,冬至作为“太阳神”节日的庆祝日,标志着太阳从最短的白昼开始逐渐恢复力量,而圣诞节恰好选择了这个时间点,用来庆祝基督的诞生,也象征着“世界之光”的降临。

与此类似,复活节的日期并非固定,而是依照春分后第一个满月后的第一个星期日来确定,这与天文现象中的月亮周期和春季的到来息息相关。复活节通常出现在春季,这时自然界万物复苏,生命重生,与基督教中的耶稣复活故事紧密相连,体现了自然与信仰的和谐共振。

传统习俗:饮食与活动

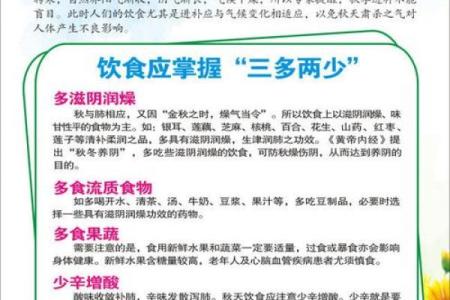

许多基督教节日的传统习俗,也往往与天文和季节变化有关。例如,圣诞节期间,家家户户都会准备丰盛的餐食,火鸡、圣诞布丁等美味成为了节日的标志。圣诞节的饮食习俗往往与冬季的农田收获紧密相关,特别是冬季的食材,如根菜类和坚果类,常常成为主食。火鸡等肉类食品也是应季食材,这些饮食习惯反映了当时农耕文化的产物。

在复活节,特别是复活节的周日,传统的食品之一是彩蛋。蛋在许多文化中都象征着生命的重生,而彩蛋的传统也正是与春天的来临紧密相关。在春分时节,生命从沉睡中复苏,彩蛋成为了这一时刻的象征。复活节的饮食习俗通过食物的象征意义,强化了与天文季节变化的连接。

历史案例:冬至与圣诞节的结合

冬至作为一年中最短的白昼,承载着古老的太阳崇拜文化。早在基督教的圣诞节形成之前,罗马帝国便有庆祝“不可战胜的太阳”(Sol Invictus)的节日,时间恰逢冬至。这一节日与农耕社会对太阳的依赖密切相关,太阳的恢复象征着春天的到来和丰收的希望。基督教借用这一时节,选择将耶稣的诞生定在此时,以此表示基督作为“世界之光”的降临。通过这样巧妙的结合,圣诞节逐渐取代了古老的太阳神节日,成为一个新的庆祝光明战胜黑暗的节日。

历史案例:复活节与春分的联系

复活节的日期设定则与春分这一天文现象直接挂钩。春分是白昼与黑夜几乎等长的日子,也是春天的正式开始。这一时节,万物复苏,自然界的一切开始重新焕发生命。基督教的复活节恰好选择在这一时节庆祝耶稣复活,象征着生命的重生与希望。这一节日不仅承载着宗教的意义,还深深根植于春天的自然循环之中,表达了人类对自然变换的敬畏与对生命重生的期待。

节日与自然的持续联系

在现代社会中,尽管许多人已不再从事传统的农业生产,但基督教节日的天文象征和季节变化的内涵依然被广泛传承。圣诞节和复活节不再仅仅是宗教活动的象征,它们已经成为全球范围内的文化盛事。现代社会中,圣诞节的庆祝仍然与冬季的寒冷和寒夜长有关,人们通过节日的装饰、饮食与家庭聚会,来温暖彼此的心灵。复活节的彩蛋活动也成为了家庭和社区的传统,春天的来临使得人们更加强烈地感受到自然界的变化与生命的奇迹。基督教节日的天文象征与季节变换的传统,至今依然是许多家庭庆祝这些节日的精神所在。

这些节日的起源不仅仅与宗教信仰相关,它们深深植根于自然和天文现象的变迁中,体现了人类与大自然的紧密联系。

起名大全

最近更新

- 今日是钓鱼星吉日吗 2025年9月23日钓鱼星当天黄历吉利吗

- 2025年9月30日几点修补窟窿最合适 修补窟窿吉时查询

- 2025年10月20日订婚合适吗 订婚是好日子吗?

- 今日是送定亲礼吉日吗 2025年9月24日适合送定亲礼吗

- 2025年9月30日几点商品销售最合适 商品销售吉时查询

- 2025年10月21日提车趋吉避凶了吗? 今日提车买车好吗

- 今日是送葬吉日吗 2025年9月30日今天送葬宜不宜

- 2025年9月30日几时提新车最好 提新车吉时查询

- 今日是酝酿计划吉日吗 2025年9月29日是不是酝酿计划最合适的日子

- 2025年9月30日佛像请供在几点合适 佛像请供的吉时是几点

- 2025年11月06日是否为结婚黄道吉日 办喜事合适吗?

- 今日是迁坟仪式吉日吗 2025年9月23日迁坟仪式当天黄历吉利吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气