清明时节:追思祖先与踏青习俗

清明时节是中国传统的节日之一,历来与祭祖、踏青等习俗紧密相连。每年四月初,随着温暖的春风吹拂大地,清明节成为人们缅怀先人、表达敬意的时刻,同时也是一个亲近自然、放飞心情的好时光。它的意义深远,融入了农耕文化、天文知识以及历史的传承。

清明节的起源:农耕与天文的双重影响

清明节的历史悠久,可以追溯到两千多年前的春秋战国时期。它与中国的农耕文化密切相关,作为二十四节气之一,清明标志着春季气温回升,万物复苏。农民在此时开始春耕播种,清明的时节也成为了他们关注天象与自然节令的关键时期。从天文角度来看,清明节所在的时段,太阳直射赤道,白昼与黑夜的时间几乎相等,这种天文现象影响了农业生产的规律。农耕社会中的人们依据这些自然变化安排农事,清明节也成为了与大自然和农业生产紧密相连的节日。

除了农耕,清明节也与人们的祭祖习俗密切相关。中国古人崇尚敬祖,认为祖先的精神能庇佑后代。而清明节正是祭拜祖先的最佳时机,家家户户都会在此时进行扫墓、上香等仪式,怀念祖辈,祈求家庭的安康与幸福。这一传统习俗的形成,与中国古代对天命与先人的崇拜有着深厚的历史渊源。

清明节的传统习俗:饮食与活动

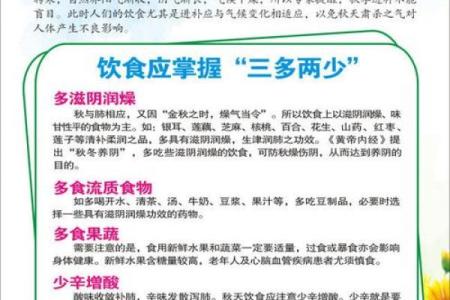

清明节的传统活动十分丰富,饮食习惯也与节日的象征意义息息相关。首先,扫墓活动通常是最为重要的习俗之一。在这一天,人们会前往祖先的墓地,进行扫墓、上香、祭拜等仪式,表达对先人的怀念与敬意。扫墓之后,人们还会举行家庭聚餐,吃一些具有清明节特色的食物,如清明果、艾叶饼等。这些食物通常以绿色植物为原料,象征着春天的气息以及自然的复苏。

另外,踏青是清明节不可或缺的活动之一。踏青的习俗最早出现在唐代,当时人们会在清明节时走出家门,去郊外踏青,享受大自然的美好。踏青活动不仅能够呼吸新鲜空气,放松身心,还寄托了人们对春天和大自然的喜爱和敬畏。在今天,许多人依然会选择在清明节期间去郊外游玩,赏花踏青,感受大自然的勃勃生机。

历史案例:古代的祭祖与踏青

第一个历史案例可以追溯到《左传》中的记载。春秋时期,齐景公便曾在清明时节举行祭祖仪式,表达对祖先的敬仰与祭祀。当时的祭祖活动已具备了明确的宗教与社会功能,通过这种方式,族群成员得以凝聚,同时祭祖也帮助人们建立起对祖先的集体记忆。此外,踏青在这一时期也逐渐成为贵族及士人的习俗,他们通过赏花、游春来放松心情,享受自然的美丽。

另一个案例出自唐代的《唐律疏议》。唐朝政府在清明节时对民间的扫墓活动给予了充分的支持与鼓励,政府不仅规定了节日期间的礼仪程序,还专门设立了祭祖的场所和时间,进一步推动了祭祀文化的普及。这一时期,踏青不仅仅是贵族的活动,普通百姓也开始参与其中,清明节成为了整个社会共同庆祝的节日。

清明节的文化延续

进入现代,清明节不仅仅保留了传统的祭祖和踏青活动,还融入了现代社会的各种元素。如今,许多人在清明节时,除了传统的扫墓与踏青外,还会借此机会进行一些公益活动,例如捐款助学、植树造林等,传递着对社会的责任感与爱心。此外,随着科技的发展,许多年轻人选择通过线上祭拜平台进行祭祖,尽管形式有所变化,但清明节的核心精神依然没有改变。这个节日依旧是家人团聚、怀念先人、亲近自然的时刻,也是对历史文化的传承与尊重。

清明节承载了太多的文化意义,它不仅是祭祖的时刻,也是人们与大自然亲密接触的时机。在这个节日里,人们通过各种活动表达对自然的敬畏,对生命的尊重,也让这一传统习俗在现代社会中焕发出新的生命力。

起名大全

最近更新

- 今日是骨灰安葬吉日吗 2025年9月23日骨灰安葬是不是黄道吉日

- 想给胡姓宝宝起个内涵丰富的名字,女孩名字求分享

- 2025年9月30日几点搭牲畜棚最合适 搭牲畜棚吉时查询

- 今日是领结婚证吉日吗 2025年9月28日领结婚证好吗

- 2025年9月30日几点适合安门 安门几点是吉时

- 2025年10月24日(农历九月初四)装修符不符合黄道吉日 今天装潢合不合适?

- 今日是饲养猫咪吉日吗 2025年9月27日饲养猫咪是适合的吉日吗

- 2025年9月30日几点训练牛只最好 训练牛只几点几分是吉时

- 今日是骨灰安葬吉日吗 2025年9月25日骨灰安葬是不是黄道吉日

- 2025年9月30日几点购买房产吉利 购买房产几点是吉时

- 男孩用祥字的寓意:从诗词歌赋看文学美感延伸

- 今日是马匹训练吉日吗 2025年9月30日马匹训练是不是黄道吉日

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气