立夏前夕如何养生:五四节气与健康的关系

立夏前夕,正是五四节气交替之际。五四节气是中国传统农历中的一个重要节气,标志着天气开始转热,气候变化对人们的身体健康产生了深刻的影响。因此,在这个时节,如何合理调节饮食和作息,保持身体的平衡成为了养生的关键。

五四节气的起源

五四节气的形成与古代农耕社会的生活密切相关。农民根据天文现象和自然节律安排农事生产,而五四节气恰好体现了这一点。根据天文推算,立夏前夕太阳的角度开始逐渐升高,白昼逐渐变长,气温开始回升。此时的气候变化对植物生长以及人类的身体健康产生重要影响。古人通过观察这些天象,逐渐总结出适合季节变化的生活方式和养生方法。

此外,五四节气的起源还与中国的阴阳五行理论有关。传统中医认为,五行相生相克,四季变化与五行的相应关系紧密相关。立夏前夕,五行中的“火”开始旺盛,正是阳气逐渐上升的阶段。此时,体内的阴阳平衡容易受到影响,因此调节饮食和作息有助于维持身体健康。

传统习俗与养生

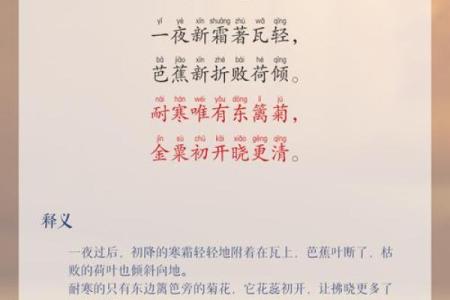

在中国古代,五四节气前后的传统习俗和饮食活动非常丰富。人们会通过饮食来调整身体,迎接夏季的到来。在五四节气前夕,民间常常会食用一些富含营养、清热解毒的食物,如绿豆、荷叶、桃花等。这些食物有助于排除体内的湿气,保持身体的清凉,预防夏季的高温对人体带来的不适。

此外,五四节气期间,人们还会进行一些与健康相关的活动。比如,春末夏初,气温变化较大,人们需要注重防暑降温,避免暴晒。此外,五四节气也是一个适合户外运动的时节,如郊游、登山等活动既有助于锻炼身体,又可以增加与大自然的亲近感。根据《黄帝内经》中的记载,适度的运动和保持心情愉快有助于调节身体的气血,增强免疫力。

历史案例1:古代养生的智慧

在中国传统医学中,很多经典著作提到了五四节气期间的养生方法。例如,《黄帝内经》明确指出,春夏交替时节,阳气升发,人体的生理功能也会受到影响。因此,古人非常注重保持充足的睡眠,避免过度劳累,并且通过饮食来调节体内的阴阳平衡。《黄帝内经》强调,夏季是人体阳气最盛的时节,要保持体内的阴阳平衡,以防止阳气过度旺盛导致上火。

古代的这些养生智慧在五四节气前夕显得尤为重要。通过适当的食疗、保养和活动,古人能够更好地适应季节变化,保持身体的健康和活力。

历史案例2:唐代养生文化

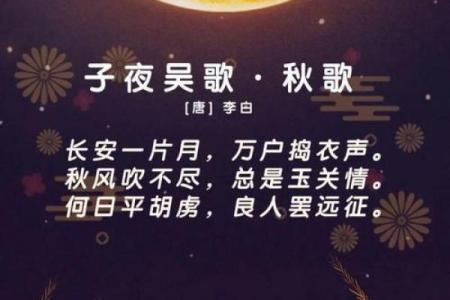

唐代是中国历史上文化昌盛的时期,养生文化也得到了高度发展。许多唐代的文人如王勃、白居易等,在其作品中提到了五四节气与健康的关系。例如,白居易在《与元九书》中提到,春末夏初时节要注重防暑,尽量避免过度劳累和暴露在烈日下。他认为,五四节气是人体养生的关键时期,保持心情愉悦和调节饮食能有效提升人的体质。

唐代人还非常重视五四节气时的饮食调整,像冷饮、汤水等便是他们常吃的食物,能帮助清热解毒。古人注重与季节相适应的生活方式,确保了身体的健康。

五四节气养生的延续

进入现代,五四节气的养生理念依然得到传承和实践。随着科技的发展,人们的生活方式发生了巨大变化,但五四节气前后的养生方法依然广泛应用于现代社会。现代医学也强调饮食对健康的影响,许多营养学家和中医专家在五四节气时节提醒人们,适当饮食清淡、避免过度进食辛辣食物,以保持体内的平衡。

在现代社会,随着快节奏的生活,很多人面临着巨大的工作压力和身体疲劳。此时,借鉴古人的养生方法,保持适量的运动、充足的睡眠和清淡的饮食,依然是保持健康的有效手段。现代社会中的一些健康养生课程也会在五四节气期间特别强调如何通过调整作息、饮食和活动来适应季节变化,保持健康。

起名大全

最近更新

- 男孩取名字带航字:文化内涵与现代审美的融合

- 顾姓诗意浓的男宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 如何改变五行格局?十二时辰性格解析,破解性格误区指南

- 2026年03月23日这日子领证是否黄道吉日? 登记结婚能算好日子吗

- 姓华女孩时尚前卫的名字,怎样取更显智慧?

- 2026年03月15日(农历正月廿七)搬家是上上吉时吗? 乔迁搬家能算好日子吗

- 中秋赏月与养生的完美结合

- 文化传承:清明节扫墓与祭祖的历史与现代意义

- 男孩名字用玮字的寓意解析及五行属性说明

- 2026年02月19日(农历正月初三)开业是上上吉时吗? 今日开门做生意好吗

- 妍五行格局误区大揭秘:原来这样改变性格反而更有效

- 2026年04月17日装修是上上吉时吗? 今天装修合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气