中元节:探索祖先崇拜与民俗传承的文化脉络

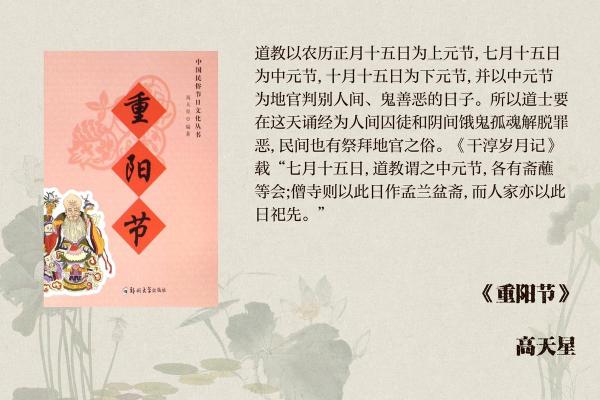

中元节,又称盂兰盆节,是中国传统节日之一,历来与祭祖、祈求祖先保佑、驱邪避灾等活动密切相关。它源自古代的农耕文化和天文观念,蕴含着丰富的民俗内涵。作为一个融汇了祖先崇拜和民俗传统的节日,中元节的庆祝活动不仅展示了中国人对先人的敬仰,也折射了中华文化在时间长河中的传承与变迁。

中元节的起源:农耕与天文的交织

中元节的起源可追溯至中国古代的农耕社会和天文观念。在农耕社会中,人们的生活与自然的循环息息相关,特别是农作物的生长周期与天文现象紧密相连。每年七月十五,恰逢夏季农忙结束,正是农民休息与祭祀祖先的时节。而天文学上的“中元”,指的是每年夏季太阳的“中天”时刻,这一时刻被认为是天地阴阳交汇的时机,因此被赋予了特殊的意义。

根据《左传》记载,周朝时期已有“盂兰盆”的祭祀仪式,这与中元节的祖先祭祀活动相契合。盂兰盆节最初源于佛教的“盂兰盆会”,传说中佛祖的弟子目犍连曾用盂兰盆为其母亲供食,借此表达对母亲的孝敬。随着佛教的传播与中国传统文化的结合,这一节日逐渐演变为具有祖先崇拜和民俗特色的节日,成为人们祭祖的时机。

传统习俗:饮食与活动的文化表达

在中元节的传统习俗中,祭祖活动是最为重要的组成部分。家庭成员会在这一天准备丰盛的祭品,包括水果、糕点、酒菜等,供奉给先人。特别是在南方地区,人们会烧香纸钱,祭奠祖先,表达敬仰与感恩之情。祭祀仪式通常在家中或庙宇进行,这一过程不仅体现了对先人灵魂的尊敬,也反映了家族对传统的传承。

饮食上,许多地方还保留了中元节特有的食物,譬如“盂兰盆粽”和“中元饼”,这些传统美食不仅具备节令特色,也带有浓厚的文化寓意。食品的制作和食用,不仅是为了祭祀,也是家族成员团聚的时刻。

此外,民间也有“放河灯”这一习俗。人们将灯笼漂浮在水面上,寄托对亡灵的思念与祈愿,这一活动具有浓厚的宗教色彩和文化象征。放河灯的习惯,源自佛教的盂兰盆供灯,以此帮助亡灵脱离苦海,回归宁静。

唐朝的“盂兰盆会”

唐代是中元节民俗传承的一个高峰期。在唐代,盂兰盆会已经成为了国家级的祭祀活动。根据《大元大一统志》的记载,每年七月十五,唐朝的各大寺庙会举行盛大的盂兰盆会,不仅供奉佛祖,也祭祀祖先。这一活动不仅限于寺庙,还涉及到地方政府和民间,体现了当时社会对祖先的深厚敬仰与佛教文化的融合。

唐代的盂兰盆会有一个特别的环节,即设立“施食台”,供养贫苦的百姓。通过这一传统,节日不仅有宗教性和家族性的祭祀活动,还呈现出社会的慈善精神和民间的团结氛围。

宋代的“祭月仪式”

宋代的中元节融合了更多的月亮崇拜元素。据《宋史》记载,宋代人们不仅在中元节祭祖,还要祭月。因为在宋代,人们普遍认为中秋与中元之间有着紧密的联系,祭月活动在许多地区成为了中元节的一部分。通过这一活动,人们不仅表达了对先人的敬仰,还寄托了对天命和宇宙的崇敬。

家庭与社区的共庆

在现代社会,尽管科技日新月异,生活方式发生了翻天覆地的变化,但中元节的传统习俗依然在许多地方得到了保留和传承。尤其是在一些传统村落和社区,仍然会举行盛大的祭祖活动。许多人将这一节日看作是家族团聚的时刻,特别是在海外华人社区,祭祖活动成为了连接现代生活与传统文化的重要桥梁。

如今,中元节不仅是对先人的追思,也是现代人反思生命、传承文化的重要时刻。在这个节日里,现代的庆祝活动不仅仅是传统的祭祀,也融入了更多创新元素,如数字化祭祀、网络祭祀等方式。这些方式不仅让更多的人可以参与其中,也使得中元节在新时代下焕发出了新的生命力。

起名大全

最近更新

- 男孩取名字带航字:文化内涵与现代审美的融合

- 顾姓诗意浓的男宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 如何改变五行格局?十二时辰性格解析,破解性格误区指南

- 2026年03月23日这日子领证是否黄道吉日? 登记结婚能算好日子吗

- 姓华女孩时尚前卫的名字,怎样取更显智慧?

- 2026年03月15日(农历正月廿七)搬家是上上吉时吗? 乔迁搬家能算好日子吗

- 中秋赏月与养生的完美结合

- 文化传承:清明节扫墓与祭祖的历史与现代意义

- 男孩名字用玮字的寓意解析及五行属性说明

- 2026年02月19日(农历正月初三)开业是上上吉时吗? 今日开门做生意好吗

- 妍五行格局误区大揭秘:原来这样改变性格反而更有效

- 2026年04月17日装修是上上吉时吗? 今天装修合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气