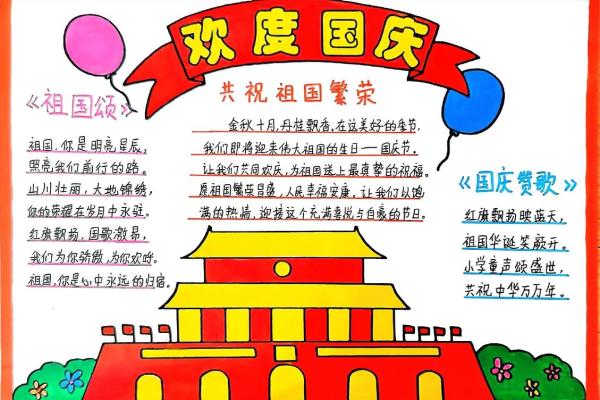

探秘国庆节的起源与发展

国庆节作为中国最重要的节日之一,它的起源和发展历程深刻反映了中国悠久的历史和丰富的文化传统。从农耕文明的兴起到现代化的国家庆典,国庆节不仅是国家统一的象征,也是民众团聚和欢庆的时刻。本文将从国庆节的起源、传统习俗以及现代传承三个方面进行详细解析。

国庆节的起源:农耕与天文的结合

国庆节的起源可以追溯到古代中国的农耕文明。中国古代农民的生产活动往往与天文现象密切相关,特别是节令和气候的变化。农历的传统节日通常与农耕生产的周期紧密相连。每年秋季,丰收的季节也成为了人们感恩自然、庆祝劳动成果的时刻。这一传统延续到近现代,成为了国庆节的重要基础。

从天文的角度来看,秋天是收获的季节,天高云淡,气候宜人,适合庆祝与团聚。历史上的一些重大事件,如帝王即位或重要的国家庆典,往往也选择在这个时节举行。这与天文现象的变化相契合,象征着新的开始和国家的繁荣昌盛。

传统习俗:饮食与活动

随着历史的发展,国庆节逐渐演变为一个全民族的庆典日,饮食与活动成为不可或缺的部分。古人习惯在节庆时食用一些具有象征意义的食物,如粽子、饺子、月饼等,这些食物不仅有着丰收的象征,还寄托了对未来生活的美好祝愿。在国庆节的庆祝中,人们常常以家宴的形式团聚在一起,享受丰盛的美食,表达对国家富强、家庭和谐的期望。

与此同时,国庆节期间的传统活动也丰富多彩。从古代的祭祀活动,到现代的烟花表演、阅兵式等,活动形式不断演变,但庆祝的主题始终未变:团结、奋进与自豪。传统的舞龙舞狮、歌舞表演以及民间戏曲演出,也成为了国庆节的代表性活动。这些习俗不仅仅是庆祝的手段,更是文化认同与传承的重要载体。

唐朝的“盛大庆典”

唐朝是中国历史上最为辉煌的时期之一,国庆节的庆祝活动也在这一时期达到了一个新的高度。唐玄宗即位时,曾举行盛大的庆典,展示国家的繁荣和天子的威仪。除了传统的祭天仪式,唐朝的国庆活动还包括大型的宫廷宴会、舞蹈表演以及体育竞技等,体现了国家的强盛和社会的和谐。

唐朝时期的这些庆典,不仅仅是政治权力的展示,更是文化繁荣的象征。人们通过这些活动,展示了对国家和皇帝的忠诚,也表达了对未来的希望和祈愿。这种庆典风格,至今影响着国庆节的传统习俗。

明朝的“开国大典”

明朝建立之初,国庆节的庆祝活动更加具有政治和社会意义。明朝的开国大典是一次具有深远意义的庆典,它不仅标志着一个新的王朝的诞生,也象征着民族的复兴。庆典中,除了传统的祭天祭祖等活动外,还进行了盛大的阅兵和舞蹈表演。这种大型庆典的形式,至今在中国的国庆节庆祝活动中得以延续,成为了现代国庆节的一个重要传统。

从1950年代到今天

现代中国的国庆节庆祝活动,最初从1950年代开始。1950年,中华人民共和国成立后的第一次国庆节庆典,标志着新的国家开始崛起。在这之后,国庆节逐渐发展成为全国范围内的大型庆祝活动,每年都会举行阅兵、文艺演出、烟花表演等一系列活动,体现出国家的团结与自信。

今天,国庆节不仅仅是一个政治意义上的节日,它已成为全民参与、全民庆祝的节日。人们通过多种形式的庆祝活动,表达对国家未来发展的美好期望。同时,随着时代的进步,现代科技也让国庆节的庆祝活动更加丰富多彩,从高科技的激光秀到全球直播,国庆节的庆祝方式也在不断创新与变化。

国庆节不仅是对历史的传承,也是对未来的展望。通过不断发展和演变,国庆节成为了中华民族文化自信的象征,也是中国走向未来的重要标志。

起名大全

最近更新

- 男孩取名字带航字:文化内涵与现代审美的融合

- 顾姓诗意浓的男宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 如何改变五行格局?十二时辰性格解析,破解性格误区指南

- 2026年03月23日这日子领证是否黄道吉日? 登记结婚能算好日子吗

- 姓华女孩时尚前卫的名字,怎样取更显智慧?

- 2026年03月15日(农历正月廿七)搬家是上上吉时吗? 乔迁搬家能算好日子吗

- 中秋赏月与养生的完美结合

- 文化传承:清明节扫墓与祭祖的历史与现代意义

- 男孩名字用玮字的寓意解析及五行属性说明

- 2026年02月19日(农历正月初三)开业是上上吉时吗? 今日开门做生意好吗

- 妍五行格局误区大揭秘:原来这样改变性格反而更有效

- 2026年04月17日装修是上上吉时吗? 今天装修合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气