赏月文化:中秋节的天文与养生之道

中秋节,是中华文化中一个深具历史意义的节日。它不仅与丰收的农耕文化息息相关,还与天文观测和养生有着密切的联系。每年农历八月十五,家家户户都会在月下团圆,赏月、品月饼、享受美好时光,表达对亲人和生活的热爱。在这背后,蕴藏着丰富的天文知识和养生智慧。

中秋节的起源:农耕与天文的交织

中秋节的起源,可以追溯到古代农耕社会。古人通过观察天象,逐渐形成了对月亮的崇拜与尊敬。农历八月十五是秋季的中点,气候宜人、农作物进入丰收期。此时,月亮圆满、光辉四射,象征着丰收和团圆。因此,古人选择在这个时节举行祭月活动,祈求丰收和家族的团聚。

天文学上,月亮的变化周期与地球、太阳的相对位置密切相关。古代中国人根据天象规律,将月亮的盈亏与农业生产、节令变化相结合,这也是中秋节成为传统节日的重要原因之一。月亮的圆缺变化,象征着自然的规律,也让人们对天地之道有了更深的敬畏和思考。

传统习俗:饮食与活动的双重文化

中秋节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的是赏月、吃月饼和灯谜活动。

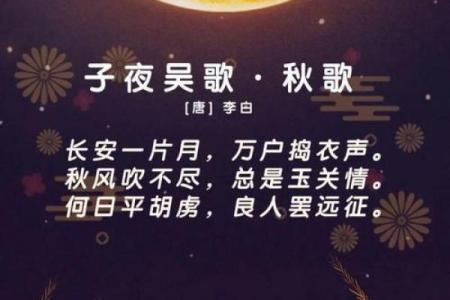

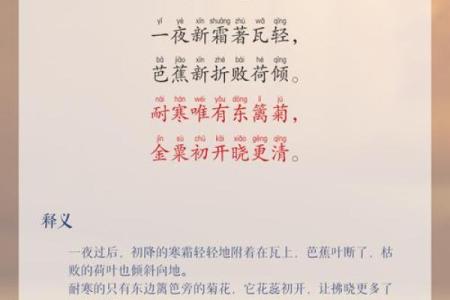

赏月是中秋节最核心的活动之一。人们在月光下,欣赏天上的圆月,象征着团圆和和谐。在古代,赏月不仅是一种娱乐活动,还是一种仪式,体现了人们对自然的崇敬和对家族的祝福。唐代诗人张九龄的《望月怀远》中写道:“海上生明月,天涯共此时。”这句诗表达了月亮圆满的象征意义,并且传达了无论身处何地,心灵上的团圆。

月饼作为中秋节的传统食品,也是不可或缺的一部分。月饼的圆形象征着月亮的圆满,也寓意着家庭团圆。月饼的内馅种类繁多,有豆沙、莲蓉、五仁等,其中有的还加入了咸蛋黄,象征着团圆的黄中带金。古人将月饼作为馈赠亲友的礼品,以表达对亲朋好友的美好祝愿。

灯谜活动是中秋节另一项传统习俗。人们会将灯笼挂在庭院中,灯笼内放上谜语,大家一起猜谜,既增加了节日的乐趣,也展示了智慧与幽默。灯谜活动逐渐发展成了一项深受民众喜爱的娱乐形式,体现了节日的欢乐氛围。

嫦娥奔月

在众多与月亮相关的传统故事中,最具代表性的莫过于嫦娥奔月的神话。据《山海经》记载,嫦娥原是后羿的妻子,因后羿射下九个太阳,得到了一颗不死药,但嫦娥为保护药物,最终不幸吞下药物飞向月宫。从此,她成为了月亮中的孤寂女神。这个神话不仅表达了对月亮的敬畏与崇拜,也寄托了人们对永恒与团圆的向往。

唐代的月下祭祀

唐代是中秋节文化最为盛大的时期之一。当时,赏月活动成为了皇家与百姓共同的节庆。在《唐代诗人张若虚的《春江花月夜》中,描绘了唐代人们在月光下诗意的生活场景。那时,人们常常在月下举行祭月仪式,供奉月亮,祈求丰收与安康。这种祭月仪式传承至今,依然成为了中秋节文化的重要组成部分。

传递文化与健康

随着时代的变迁,中秋节的庆祝方式虽有所变化,但赏月和团圆的核心价值却始终未变。在现代社会,人们不再单纯依赖月亮的天文现象来指导农耕生产,而更多地将其视为一种文化传承和情感寄托。现代的中秋节,往往充满了现代生活方式的元素,比如通过视频通话与远方的亲人共享赏月时刻,或者选择在城市的露天广场举办赏月活动。

同时,现代人对养生的重视也使得中秋节的饮食文化发生了变化。例如,许多人选择低糖、低脂的月饼,关注营养均衡。养生的观念也渗透到中秋节的活动中,像是散步赏月、做瑜伽等活动逐渐成为节日新风尚。

每年的中秋节,尽管现代科技不断进步,但月亮依旧是大家情感的纽带。月亮所代表的团圆与和谐,早已成为了这一节日最为重要的象征。

起名大全

最近更新

- 男孩取名字带航字:文化内涵与现代审美的融合

- 顾姓诗意浓的男宝宝名字,好听又有深意的有哪些?

- 如何改变五行格局?十二时辰性格解析,破解性格误区指南

- 2026年03月23日这日子领证是否黄道吉日? 登记结婚能算好日子吗

- 姓华女孩时尚前卫的名字,怎样取更显智慧?

- 2026年03月15日(农历正月廿七)搬家是上上吉时吗? 乔迁搬家能算好日子吗

- 中秋赏月与养生的完美结合

- 文化传承:清明节扫墓与祭祖的历史与现代意义

- 男孩名字用玮字的寓意解析及五行属性说明

- 2026年02月19日(农历正月初三)开业是上上吉时吗? 今日开门做生意好吗

- 妍五行格局误区大揭秘:原来这样改变性格反而更有效

- 2026年04月17日装修是上上吉时吗? 今天装修合不合适?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气