清明时节如何根据天文变化调整作息

随着清明时节的到来,自然界的天文变化为人们提供了指引。这个时期正是春暖花开、万物复苏的时节,人们不仅需要调整作息,更需要顺应天地之气,关注太阳的运动和气候变化,达到与自然和谐相处的状态。

农耕与天文的结合

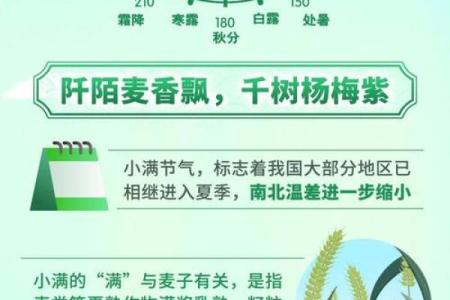

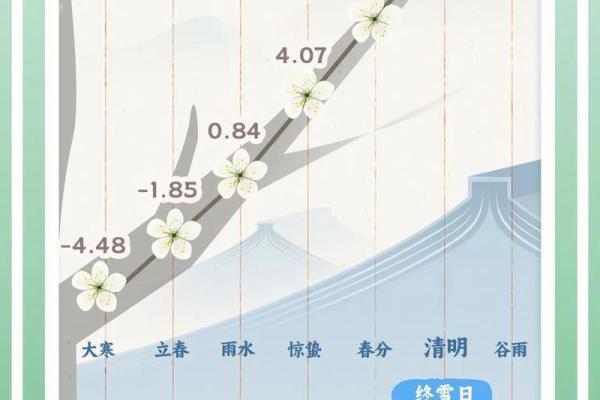

清明时节的天文变化与农耕活动密切相关。在中国古代,农耕社会深受天文变化的影响,四季更替、日月星辰的变化直接影响着农业生产。清明节期间,太阳的位置已经接近黄经15度,白昼时间逐渐延长,气温回升。这个时期是播种的好时机,正如《周礼·春官·考工记》所述:“清明,谷播。”这时,气候逐渐适宜农作物的生长,而农民们则会根据太阳升起和落下的时间来安排农田作业,从而使自己的作息与自然变化相适应。

而在天文角度,清明时节是春分之后,白昼与黑夜几乎平分,意味着这时的昼夜时间逐渐过渡到夏季的长日。在这样的天文背景下,人们的作息时间逐渐调整,白天早起、夜晚较晚休息,正好与自然界的节令变化和生物的活动规律相符合。

传统习俗与节令活动

清明节是一个具有深厚传统意义的节日。在饮食方面,清明节通常会吃一些富有时令特色的食品,如青团、扫墓祭品等。青团的绿色象征着春天的勃发,吃青团是一种传统习俗,它反映了人们对于春天自然气息的敬畏和感悟。同时,在清明时节,人们通常会选择早起到户外活动,踏青、郊游,迎接春天的生机。这样的活动不仅能调节身体的作息,还能增强对大自然变化的感知。

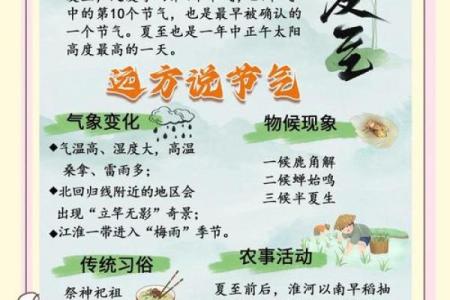

除了饮食和活动外,清明节还有着祭祖扫墓的习俗,这是中国人传统文化中不可忽视的一部分。祭祖活动在清明节期间尤为隆重,不仅是对祖先的缅怀,也是对自然和时间轮回的敬畏。祭祖活动通常在阳光明媚的清晨或傍晚进行,这也与清明时节的天文变化有关。由于清晨和傍晚的光线较为柔和,人们更容易在这段时间内保持清晰的思维和恭敬的心态。

历史案例:春秋时期与唐朝

春秋时期,天文变化对作息的影响尤为明显。在《春秋左氏传》中,有记载春秋时期的农耕社会,天文变化时常作为农事安排的依据。清明节前后,气温回暖,昼夜时间适宜播种,农民们根据太阳的位置和季节变化,调整自己的作息。例如,春秋时期的贵族和士人便常通过观察天文现象来安排出征与祭祀活动。春秋时期的作息时间较为贴近自然界的变化,尤其是清明节前后,民众会在白天劳作,傍晚开始休息,以此顺应天时。

唐朝时期,清明节作为一个重要的节令,已经被确立为祭祖、扫墓的重要时刻。在唐代诗人杜牧的《清明》一诗中,他写道:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这不仅表达了节令的忧伤氛围,也提醒人们在清明时节要调整作息,安静地进行思考和怀念。唐朝时期的官员和百姓,尤其在农忙时节,会根据天文变化来合理安排作息,确保身体的健康和农事的顺利进行。

现代传承与作息调整

进入现代,虽然科学技术使人们能够更精确地掌握天文现象,但清明时节的天文变化依然对人们的作息有所影响。在现代社会,许多人借助智能设备来提醒清明节的天文变动以及合适的作息时间。现代城市生活的节奏虽然快,但很多人依然保留了清明节期间早起、晚上稍晚休息的习惯。现代人不仅在饮食上重视清明节时令食物,许多人会在这个时节进行户外运动,特别是踏青和远足,借此放松心情,调整生物钟。

尤其是在都市中,工作压力大,许多人通过适应清明时节的自然节律来改善作息,调节身体和精神状态。例如,走出室外享受自然光,晒晒太阳,保持规律的作息时间,逐渐走出冬季的沉闷,迎接春天的活力。这种与自然节令相融合的生活方式不仅提升了生活质量,也帮助现代人在忙碌的生活中找到与自然对接的和谐平衡。

起名大全

最近更新

- 2026年03月12日安门适合吗? 今日安门好吗

- 暗藏玄机:四字金如何决定你的人生运势

- 钮姓温润如玉的男宝宝名字

- 2026年03月11日(农历正月廿三)安门是黄道吉日吗? 今日装大门有没有问题?

- 2026年03月09日搬家行吗? 搬家入伙算不算好日子?

- 永字五行属什么?男孩取带永字的名字寓意解析

- 你不知道的八字命运密码,台湾命理老师揭开暗藏玄机

- 2026年05月13日乔迁日子有没有选对? 乔迁入宅行吗?

- 广西日背后的历史文化与习俗探索

- 清明节:祭祖习俗中的文化与养生哲学

- 2026年03月08日(农历正月二十)搬家可不可以? 乔迁新居适合吗?

- 2026年03月22日(农历二月初四)订婚日子有没有选对? 提亲行不行?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气