冬至节:天文变换中的养生之道与寒冬应对

冬至节是中国传统节气中的一个重要时刻,它不仅在天文变换中具有深刻的意义,也与养生息息相关。每年冬至,太阳直射南回归线,白昼最短,黑夜最长,标志着寒冷的冬季正式开始。冬至的起源深植于农耕文明和天文知识的结合,而它所蕴含的养生之道和应对寒冬的智慧,至今仍对现代生活产生着深远的影响。

冬至节的天文与农耕起源

冬至节的起源可以追溯到远古时期的天文观测。古人通过观察太阳的运行轨迹,发现冬至这一天太阳直射南回归线,象征着“阳气”开始重新回升,代表着寒冷的极点和阳气的回升。这个天文现象不仅指引了农耕文明中的播种与收获,也为人们的生活提供了重要的时间节点。

在农耕社会,冬至节通常是一个重要的农事时节。根据《农政全书》中的记载,冬至是农作物休养生息的时刻,也是农民准备来年耕种的时刻。冬至节后,天气渐冷,农民会着手进行土壤的深耕和冬季的储备工作,确保来年春耕的顺利进行。因此,冬至不仅是天文现象的体现,更是与农事紧密相连的节气。

传统习俗中的饮食与活动

在中国传统中,冬至不仅是一个天文节气,更与养生和食俗息息相关。古代典籍如《黄帝内经》中提到,冬至是“阳气始生”的时刻,意味着人体应当顺应天时,保持体内阳气的增长,因此冬至的养生要注重补充营养和增强体质。

冬至期间,吃饺子是许多地方的传统习俗。根据《清明上河图》的记载,北方人在冬至时节,吃饺子以“驱寒暖身”,而饺子的形状象征着冬至阳气回升。南方则有吃汤圆的习惯,寓意团圆和温暖。此外,冬至时节,许多地方还会进行祭祖活动,表达对先人和自然的敬畏,并祈求来年风调雨顺。

宋代冬至习俗

在宋代,冬至不仅是天文变换的时刻,也是社会生活中的重要节日。宋代的“冬至大祭”是最盛大的节日之一,皇帝会在这一天举行祭天仪式,祈求来年的丰收与国家的安定。这一传统不仅体现了天文变换对古代社会的影响,也反映了人们对自然规律的敬畏。

此外,宋代的冬至节令,还引发了一个重要的文化现象——文人们会在冬至之日聚集,举行诗词会。这样的活动不仅是寒冷季节中的一丝温暖,也成为了交流思想、弘扬文化的重要方式。通过历史文献和典籍,如《大元大一统志》中记载的,冬至节期间的宴会和诗词会成为了贵族文人之间的重要社交场合,冬至不仅是天文节气,也成为了一个文化节日。

明清时期的养生之道

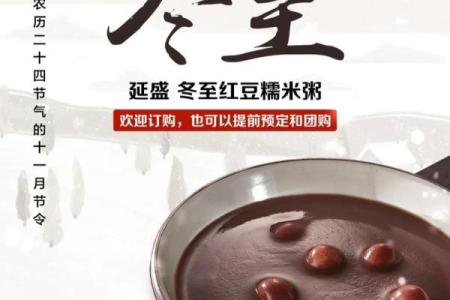

明清时期,随着医学和养生理论的进一步发展,冬至的养生意义得到了更多的关注。明代医学家李时珍在其《本草纲目》中提到,冬至时节是“阳气潜藏,阴气滋长”的时候,人体的养生要注重温补和防寒。根据传统中医理论,冬季是养藏的季节,应该通过食疗和适量运动来增强体质。

在这一时期,冬至节的习俗中,滋补养生成为一个重要的内容。清朝的《清宫医方》记载了许多适合冬至的药膳,常见的如参鸡汤、桂圆红枣汤等,具有温补和提高免疫力的作用。这些传统习惯至今仍在现代社会中有着广泛的应用。

冬至与健康生活

进入现代社会,冬至的养生之道依然有着深远的影响。现代人虽然不再面临农耕生产的压力,但冬至节气仍然是提醒人们关注健康的一个重要时刻。随着养生意识的普及,冬至的传统习俗在现代得到了一定的传承和发展。

如今,许多人通过食疗和运动来应对冬季的寒冷。现代医学也证明了冬季应当注重补充维生素、增强免疫力,因此冬至期间,很多家庭会通过食用温暖的汤品、加入姜蒜等食材来增强体质。此外,冬季保持适量的运动、充足的睡眠,也被认为是顺应冬至节气的养生之道。

起名大全

最近更新

- 命运密码解锁:如何通过八字命理颠覆你的命运轨迹

- 2026年03月11日(农历正月廿三)能否作为动土黄道吉日? 建筑房屋有没有问题?

- 2026年03月09日(农历正月廿一)是否是安门吉日 今日安装大门好吗

- 五行格局解码:揭秘你的性格秘密与未来方向

- 燊字五行性格解析:揭秘你的内在力量与弱点

- 八字暗藏玄机,掌握这些技巧改变命运

- 2026年02月10日开业适合吗? 开门做生意吉日宜忌查询

- 2026年03月08日(农历正月二十)安门可不可以? 今天装大门行不行

- 2026年04月09日(农历二月廿二)装修选的是良辰吉时吗? 今日装潢房子行吗?

- 男孩名字用吉字的寓意解析及五行属性说明

- 如何改变你的欣五行属性?揭秘五行格局提升之道

- 女孩用芳字取名:属性属金的坚韧寓意与字序搭配

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气