解密保安族习俗:每年一度的节庆如何传承文化

保安族是一个拥有丰富文化历史的民族,每年一度的节庆活动是传承文化的重要途径之一。通过这些节庆,保安族不仅能表达对自然、祖先的敬畏,也能增强族群的凝聚力。节庆的传承方式,既保留了传统文化的精髓,又结合了当代的变化。本文将从节庆的起源、传统习俗、历史案例以及现代传承等方面,深入探讨保安族的文化传承。

节庆起源:农耕与天文的交织

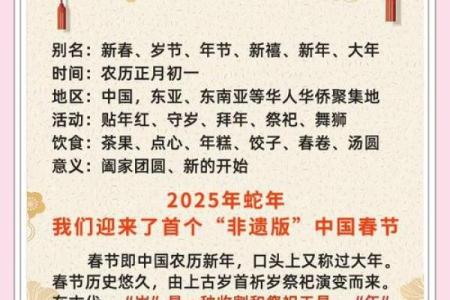

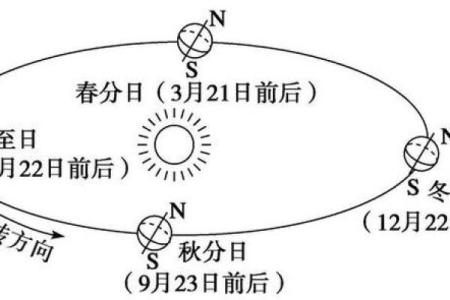

保安族的节庆习俗深受农耕文明和天文观测的影响。作为一个传统的农耕民族,保安族的节庆大多围绕着自然节律展开,尤其是春夏秋冬四季的更替。春耕时节,保安族会举行祭祀活动,祈求丰收。与此同时,天文现象对节庆的影响也不容忽视。例如,太阳和月亮的周期变化、星座的升降都成为节庆安排的依据。

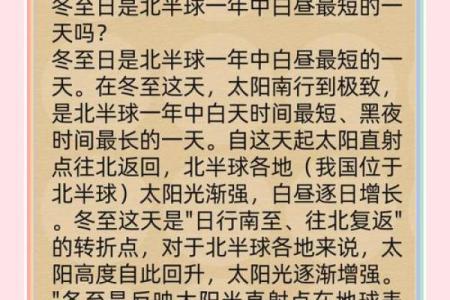

以古代的"春祭"为例,这个节日通常是在春分时节进行,标志着播种的开始。人们通过祭祀太阳神和土地神,表达对大自然的感恩,祈祷农作物的丰收。此外,天文现象如夏至和冬至也常常影响着节庆的时间安排,因为这些时刻被认为是季节转换的标志,象征着自然的轮回与生生不息。

传统习俗:饮食与活动的文化体现

在保安族的节庆中,饮食和活动是文化传承的重要载体。每一项节庆活动,都充满着象征意义和文化深度。节日期间,保安族的人们会精心准备特色食品,这些食品不仅美味,更富含象征意义。

例如,在"秋收节"时,保安族会制作糯米饭、红枣糕等食物,这些食物象征着丰收和团圆。特别是糯米饭,它代表着保安族人与土地之间深厚的联系,也体现了族人对土地的崇敬。在传统活动方面,舞蹈和歌唱是必不可少的环节。族人们会围成圈,跳起传统的舞蹈,歌声悠扬,表达对自然和祖先的敬意。

此外,节庆期间还会举行一些竞技活动,如摔跤和赛马,既能增进族人之间的联系,又能够展示保安族勇敢与智慧的精神。这些活动不仅是娱乐,更是对保安族生活方式的体现,彰显了他们的勇气、力量和团结。

明清时期的“丰收祭”

明清时期的保安族,特别注重农业的丰收和社会的安定。每年秋季,保安族都会举行盛大的“丰收祭”,祭祀活动会持续数天。在这一期间,族人们会向土地神、祖先和自然神灵献上祭品,表示感谢,并祈求未来一年的丰收。在这个过程中,饮食、舞蹈和歌唱成了祭祀活动的重要组成部分。

这一节庆活动不仅是农业生产的延续,也是保安族社会组织和民众信仰的体现。历史文献中记载,保安族的“丰收祭”参与人数众多,活动气氛庄重而热烈,显示了这个民族与大自然之间紧密的联系。

民国时期的“春耕节”

民国时期,保安族的“春耕节”具有重要的社会意义。这一节庆主要是为了庆祝农耕的开始,并祈祷一年的好收成。人们会在节日当天,向土地神和祖先祭拜,表达对土地的敬畏和感恩。同时,春耕节也成为了保安族社会生活的一部分,族人们通过这个节日加强了相互之间的联系和合作。

“春耕节”的庆祝活动通常包括传统舞蹈、歌唱、打糍粑等项目,节日氛围浓厚。这个节日不仅是对自然的敬畏,更体现了保安族对农耕文明的深刻认同。

与时俱进的文化延续

在现代,保安族的节庆活动虽然受到了许多外部文化的影响,但其核心价值依然得以保留。随着社会的发展,传统节庆逐渐融入了更多现代元素。比如,在一些地区,保安族的节庆活动开始通过网络平台进行直播,使得更多的人能够了解和参与其中。此外,许多保安族的青年一代也通过社会实践、文化活动等方式,继续弘扬这些传统。

这些现代化的传承方式不仅让保安族的节庆文化得以保留,也让更多的人了解这个民族的历史和文化,增强了文化自信和民族认同感。

起名大全

最近更新

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)动土有问题吗? 动土建房有没有问题?

- 女孩用诤字取名的五行讲究与组合技巧

- 女孩用雯字取名:单名vs双名的寓意强化对比

- 2026年01月24日(农历腊月初六)这日子结婚是否黄道吉日? 今日办喜事有问题吗?

- 男孩名字用可字:五行属什么?寓意如何延伸?

- 2026年02月02日(农历腊月十五)算不算搬家好日子? 适合乔迁搬家吗?

- 2026年03月05日(农历正月十七)是否适宜乔迁? 乔迁合适吗?

- 2026年01月23日算不算结婚好日子? 办喜事合不合适?

- 生字男孩名字:属性属土的沉稳寓意与职场适配

- 五行格局中的叶元素,揭秘性格中的隐秘力量

- 2026年02月04日是否为装修黄道吉日 今日装修新房有问题吗?

- 宗姓才华横溢的女宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气