与端午节的关系:传统节日背后的文化底蕴

端午节作为中国传统节日之一,其背后蕴含了丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴。这个节日不仅有着与农业生产、天文现象密切相关的起源,还有独具特色的传统习俗,这些习俗与中国的古代文化、宗教信仰和社会习俗息息相关,至今依然在现代社会中得到传承。

起源与农耕文化的关系

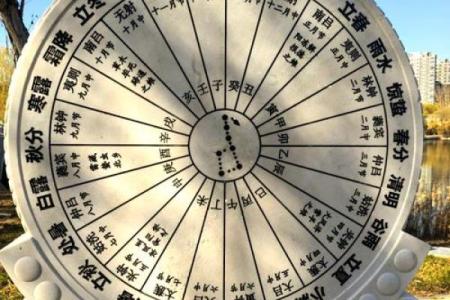

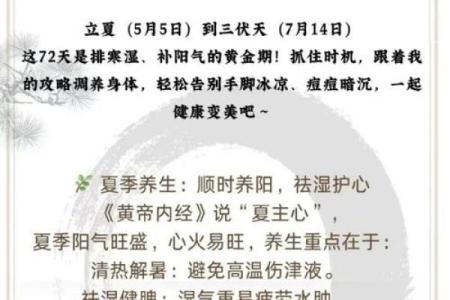

端午节的起源可追溯到古代的农耕文明。在中国古代,端午节的日期大致与夏季的“立夏”相对应,农历五月初五是二十四节气中的“端午”,此时天气炎热,农民的田间劳作正进入高峰期。在这一时节,传统的农耕社会会根据天文和自然现象进行节令的调整,端午节恰恰与这段时期的气候、农事密切相关。五月的高温和湿气容易滋生瘟疫和疾病,因此民间有了驱邪祈安的习俗。

在古代中国,农业生产依赖自然环境的变化和天文现象的预测,尤其是对季节变化的观察尤为重视。端午节的产生便与此相关,体现了古人对自然界变化的应对智慧。在这个时候,家庭成员会通过端午节的一系列习俗,如佩戴艾草、挂香包、放龙舟等活动,来祈求一年的健康和平安。

端午节的传统习俗与饮食文化

端午节最具代表性的传统习俗当属赛龙舟与吃粽子。赛龙舟作为端午节的重要活动之一,不仅是祭祀屈原的方式,也是一种古老的水上竞技活动。这项活动的起源可以追溯到战国时期,当时人们为了纪念忠诚的爱国诗人屈原,纷纷划龙舟赴江中投水,寻找其遗体。随着时间的推移,赛龙舟逐渐演变成一项具有竞技性质的民间活动。

而粽子作为端午节的传统食品,最初也与屈原的纪念活动相关。据传,屈原投江自尽后,百姓纷纷划船投食,以防水中的鱼虾侵蚀屈原的尸体。粽子便成为这一传统的象征,成为端午节不可或缺的食品。粽子的形状、馅料和做法因地域不同而有所变化,但其象征意义一直未变,粽子在端午节期间成为家庭团聚和祭祀祖先的重要载体。

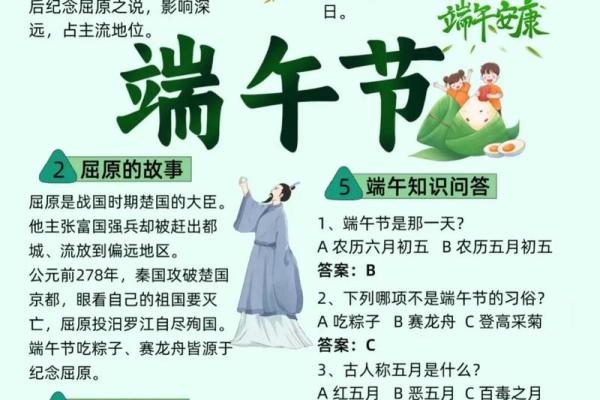

历史案例之一:屈原与端午节

屈原是中国古代文化中最为重要的文学人物之一,他的诗作《离骚》成为了文学宝库中的瑰宝。屈原的死因与端午节有着密切关系。屈原因直言不讳、忠诚爱国而受到排挤,最后投江自尽,成为了中国历史上最具悲壮色彩的英雄之一。为了纪念这位伟大的诗人,民间流传下了许多关于屈原的传说,其中最著名的就是赛龙舟和吃粽子的习俗。端午节成为了一个纪念屈原的节日,象征着人们对忠诚、勇气和国家情怀的尊崇。

历史案例之二:五毒节与端午节

端午节的起源除了与屈原相关外,还与中国古代的五毒节有着紧密的关系。五毒节是古代为了驱除毒虫、驱赶瘟疫而设立的节日,端午节正好处于夏季虫蛇滋生的时节。因此,在端午节期间,古人会佩戴五色丝线、挂艾草、蒜头等,用以驱邪辟恶。这些习俗的存在,反映了古人对自然界与健康的深刻认识和敬畏。

随着历史的演变,五毒节与端午节逐渐融合,形成了如今我们所熟知的端午节形式。通过赛龙舟、吃粽子、挂香包等活动,人们继续传承着这一天的文化与意义,保持着对自然界的敬畏和对疾病的防范。

从民间到国家节日

在现代,端午节的文化内涵得到进一步的传承与发展。1991年,端午节被列为中国法定节假日,标志着这一传统节日的文化价值和社会意义得到了官方的认可。在当今社会,端午节不仅仅是一个传统节日,它还成为了弘扬中华文化、增进民族团结的重要载体。

现代的端午节虽然在形式上与古代有所不同,但核心的文化传承仍然得以保留。无论是家庭聚餐时的粽子,还是社区的龙舟赛,抑或是通过各种活动弘扬爱国精神和传统文化,端午节都在不断适应时代变化,成为了一个深具民族特色、彰显传统美德的节日。

起名大全

最近更新

- 2026年01月14日搬家避凶了没? 搬家入伙算不算好日子?

- 误入命理陷阱?如何从八字中破解命运密码,迎接好运

- 2025年12月23日能否作为领证黄道吉日? 登记结婚有没有问题?

- 今日端午,传统文化与健康饮食的双重盛宴

- 2026年01月13日(农历冬月廿五)搬家可不可以? 今日乔迁搬新房有问题吗?

- 松字取名男孩:寓意美好且符合八字的名字推荐

- 2026年02月04日乔迁适合吗? 入宅算不算好日子?

- 五行格局解析:属水之人,如何找到自己的命运密码?

- 回族过年:在习俗与天文历法中找寻节气的智慧

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)装修合良辰吉时吗? 装潢房子算好日子?

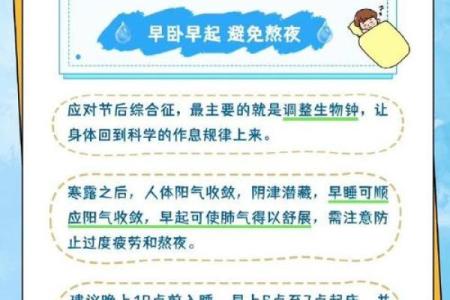

- 寒露节气:深秋的保健与食疗方法

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)搬家有问题吗? 今日搬家入宅合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气