小年祝福的诗词——辞旧迎新庆团圆

小年,是中国传统节日之一,通常在农历腊月二十三或二十四,标志着春节的前奏。人们在这一天辞旧迎新,庆祝团圆,寄托着对新一年的期盼与祝福。小年的由来与农耕文明以及天文现象息息相关,成为了春节前的重要节日之一。本文将通过小年的起源、传统习俗及其历史案例来一窥这一节日的深厚底蕴。

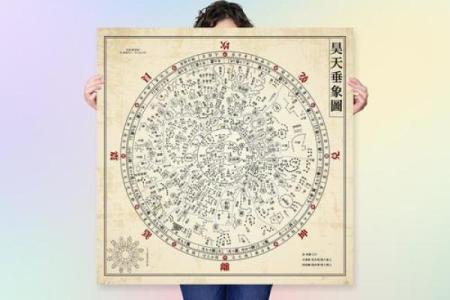

小年的起源:农耕与天文的交织

小年的起源可以追溯到古代的农耕文化。在中国古代,腊月二十三或二十四是农历年节的重要时间节点,标志着冬季的结束与春耕的开始。此时,农民会为农田做最后的准备工作,为新一年的耕作奠定基础。由于古人将冬至视为阴气最盛的时刻,因此他们期盼小年这个节日能够带来一丝温暖和希望,驱赶寒冷的冬气,迎接充满生机的春天。

同时,小年的时间也与天文现象密切相关。古代天文观测和农业生产有着紧密的联系,而二十四节气则成为农民判断季节变化的依据。小年之所以设立在腊月二十三或二十四,正是符合冬至后的一段寒冷时节,代表着“岁寒三友”之一的梅花即将开放,象征着温暖的春气即将到来,农民也开始为来年的生产做规划。

传统习俗:团圆与饮食的温情

小年不仅是一个辞旧迎新的节日,它还具有浓厚的家庭团聚与祭祀文化。习俗上,家家户户会提前打扫卫生,寓意扫除晦气,迎接新春的到来。小年这一天,很多地方都有祭灶神的习惯,意在向灶神祈求来年家中平安,生意兴隆。祭灶活动通常伴随着供奉食物和香火,而灶神的形象往往在各地有所不同。

在饮食方面,小年也有着独特的风味。南方与北方的传统饮食各有特色,北方通常会吃糖瓜和饺子,而南方则以汤圆、年糕为主。糖瓜作为小年特有的食品之一,寓意着甜蜜和团圆,而饺子作为象征财富和好运的食物,寓意着来年“招财进宝”,为新的一年带来好运和祝福。

古代祭灶与农业结合

历史上,小年有着许多值得传承和纪念的传统。比如,在汉代时,小年的祭灶活动已经成为了固定的节日习俗。据《礼记》记载,当时的祭灶活动是家家户户必不可少的仪式。古代中国农业社会的生产周期性强,农民依赖天时和气候进行生产,而祭灶的意义则在于寻求来年的丰收与安宁。祭灶的过程和仪式被精心安排,意在通过与神灵的沟通获得对生活的庇护。这个习俗在后来的朝代得到传承和发展,成为小年庆祝活动的一部分。

民间团圆习俗与小年的延续

在明清时期,小年逐渐成为了家庭团圆的象征。那个时代的人们重视家庭聚会,尤其在这一年之末,家庭成员纷纷归家,团聚一堂,分享一年的成果与心愿。这个时段,尤其是小年的夜晚,家家户户会吃上一顿丰盛的团圆饭,交换一年的问候与祝福,增进亲情。无论身处何地,游子都会尽量赶回家中,参与这一年一度的团圆时刻。

小年在当代社会的延续与创新

进入现代社会后,小年的传统习俗在一些城市仍然得到了较好的传承。随着社会的进步,许多城市开始举办以小年为主题的庆祝活动,吸引着越来越多的人参与其中。小年的传统祭灶活动,也在许多地方保留了下来,变成了一个文化和历史的象征。许多年轻人通过参加这些活动,不仅感受到了传统节日的文化氛围,也通过这一过程更加认识和理解了祖先的生活方式与习俗。

此外,现代的饮食文化也让小年的食品更加丰富多样。尽管糖瓜、饺子、汤圆等传统食品依然受到人们的喜爱,但随着时代的变化,各种新型的节日美食也层出不穷,给小年增添了更多的色彩和趣味。

小年作为中国传统节日的重要一环,承载着人们对美好生活的向往与追求。它不仅在农耕文化中找到了自己的根基,也在现代社会中焕发出新的生机和活力。

起名大全

最近更新

- 2026年01月07日搬家能算好日子吗 今天乔迁新房怎么样?

- 2025年12月28日订婚日子有没有选对? 今天提亲是好日子吗?

- 解析女孩名字中娜字的五行属什么及寓意内涵

- 想给倪姓宝宝起个豁达从容的名字,男孩名字怎么取好?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)装修合不合适? 装修开工算不算好日子?

- 命运密码:揭开巨富命理的神秘面纱,你不可不知的关键

- 钟姓坚韧刚毅的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 金泰熙命理解析:命运密码背后的暗藏玄机,如何改变人生轨迹?

- 迟重瑞的命运密码:如何解开命运中的隐藏玄机?

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)结婚日子合黄道没? 办婚礼吉日宜忌查询

- 2025年12月07日开业合良辰吉时吗? 开张合不合适?

- 女孩名字用妍字的五行平衡与寓意美好解析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气