元宵节日期背后的农耕智慧与节令变迁

元宵节,作为中国传统节日之一,其背后不仅蕴含着浓厚的文化内涵,还反映了古人对自然规律的深刻理解和尊重。它的日期与农耕社会的节令变化密切相关,展现了古代农民如何通过观察天象和自然环境来安排农事活动。同时,元宵节也承载着丰富的传统习俗,体现了中国人对家庭团圆和丰收的美好祝愿。

起源:农耕与天文的智慧

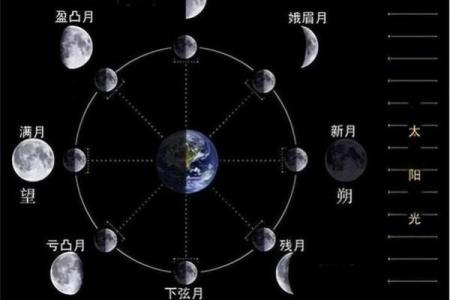

元宵节的起源与农耕密不可分。中国古代的农民依据天文现象来安排农业生产,特别是根据月亮的变化来确定播种和收获的时机。元宵节是在农历正月十五日,这一天是农历新年的第一个满月之夜,象征着冬去春来,万象更新。古人通过观察月亮的盈亏,深刻理解到季节的更替与农作物生长的关系,因此正月十五日被定为庆祝丰收和祈求丰年的节日。

从天文学角度来看,元宵节正好对应着一年中第一个满月的出现,这一现象在农耕社会中具有重要意义。农民相信,元宵节这一天月亮圆满象征着圆满的生活和丰收的希望。此时,冬季严寒的天气逐渐退去,春天的气息渐渐浓厚,为即将开始的播种季节奠定了基础。

传统习俗:饮食与活动的传承

元宵节的传统习俗既丰富多彩,又富有象征意义。最具代表性的习俗便是吃元宵和赏灯。元宵作为这一节日的标志性食品,寓意着团圆和幸福。传统的元宵是用糯米粉制成的,内里包裹着各种馅料,如芝麻、花生和红豆等,甜美的味道象征着生活的甜蜜和团圆的美好。古人通过食用元宵,表达了对家人团聚和生活圆满的祝愿。

另外,元宵节还有一项重要的活动——赏花灯。花灯是元宵节的象征之一,灯会的起源可以追溯到汉代。当时,人们点亮灯笼,以驱除邪气和病魔,祈求平安与幸福。随着时间的推移,赏灯活动逐渐发展为一项盛大的庆典,不仅包含了花灯展览,还有舞龙舞狮、猜灯谜等多种形式,成为人们欢聚一堂、共度佳节的重要方式。灯谜、猜谜游戏也增加了节日的趣味性,弘扬了民间智慧。

历史案例:两位先贤的贡献

在中国古代,许多历史人物对元宵节的传承和发展起到了推动作用。首先,汉武帝时期,元宵节的庆祝活动得到了官方的认可和支持。汉武帝采纳了百姓的提议,定元宵节为全国性的节日,并且命令百姓在这一天举行盛大的灯会,供奉月亮以祈求国家的昌盛与人民的安康。汉代的元宵节,成为了中华文化中最早的一个全民庆典,标志着元宵节的正式起步。

另一位历史人物,唐朝的诗人唐婉,也在她的诗作中提到了元宵节。唐婉通过对灯会和民间活动的描绘,让元宵节的节庆氛围和文化内涵得以更加广泛的传播。在她的诗中,灯笼代表着希望与光明,月亮则象征着团圆与家人团聚,显示出元宵节不仅仅是一个民间的娱乐活动,它更是一个象征着家庭和睦、社会和谐的重要节日。

元宵节的文化延续

进入现代,元宵节依然在全国范围内广泛庆祝,并且逐渐融入了现代社会的特色。尽管现代社会的发展改变了传统农耕社会的生产模式,元宵节的庆祝方式却得到了更为多样化的呈现。除了传统的赏灯和吃元宵,现代人还通过举办各种形式的文艺演出和社区活动来庆祝这一节日。

在大城市中,元宵节的灯会变得更加绚丽多彩,花灯的设计也更加创新,吸引了大量游客和市民参与。此外,元宵节的文化也被融入到旅游产业中,许多地方举办的灯会成为了当地的旅游亮点,吸引了成千上万的游客前来参观。可以说,元宵节不仅是一种节庆,更是中国文化软实力的一部分,成为了向世界展示中国传统文化的重要窗口。

通过这些现代的活动与创新,元宵节不仅保留了其传统的文化底蕴,还注入了新的时代气息,使得这一古老节日焕发出新的生命力。

起名大全

最近更新

- 五行格局颠覆传统:94年性格如何影响你的命运

- 封字五行属什么?男孩用封字取名的文化意义

- 甜馨的八字背后:如何改变你的命运,避免误入八字陷阱

- 姓贺有什么温婉可人的男孩名字?实用取名方案

- 2025年12月30日提车可不可以? 提车买车合适吗?

- 佚字五行属什么?解析女孩名字中该字的能量特质

- 如何改变命运?从余五行格出发,重塑你的五行格局之路

- 晴字女孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 2026年01月09日搬家有没有问题? 乔迁搬新房黄道吉日查询

- 2025年12月10日开业可不可以? 营业是好日子吗?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)乔迁合适吗 今日乔迁能算好日子吗

- 2026年01月30日算不算乔迁好日子? 乔迁入住算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气