上元节的民间活动与社区凝聚力

每年农历正月十五,元宵节如期而至。作为中国传统的节日之一,元宵节承载了丰富的历史文化和民间习俗。从古至今,这一节日的庆祝活动不仅为人们带来了欢乐,也起到了增强社区凝聚力的重要作用。本文将从上元节的起源、传统习俗和民间活动出发,探讨这一节日如何促进社区的文化传承与团结。

上元节的起源:农耕与天文的结合

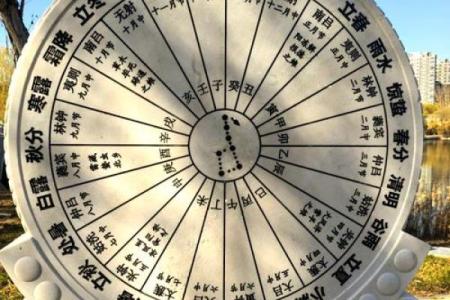

上元节的起源可以追溯到远古时期,源自中国传统的农耕文化和天文观测。农耕社会的人民根据天文现象来安排农业活动,尤其重视二十四节气的变化。正月十五作为农历新年的第一轮满月,象征着丰收和吉祥,古人将这一节日视为“天官赐福”的时刻。

从天文角度来看,正月十五这一天正值月亮最圆之时,代表着光明和希望的象征。古人认为,元宵节是宇宙中的天官降临、赐福的时机,因此,人们通过灯火和祭祀活动来表达对天地神灵的敬畏和感恩。这一时期,百姓会在庙会、街头等地点亮彩灯、放烟花,以庆祝这一天的到来。

传统习俗:饮食与活动的相互结合

上元节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的莫过于吃元宵和观灯。元宵,又叫汤圆,象征着团圆和幸福。元宵节当天,家家户户都会制作或购买元宵,作为节日的主食,寓意着家人团聚、圆满幸福。此外,元宵还象征着“圆满”和“和谐”,这一文化内涵通过饮食传递了对美好生活的向往。

与此同时,元宵节还有各种丰富的民间活动,如灯谜、舞龙舞狮、踩高跷等。特别是在庙会和社区集会中,灯谜成为了元宵节的传统项目。社区成员通过猜灯谜、参与文艺表演等形式,增强了彼此的互动和联系,形成了浓厚的节日氛围。在这一过程中,社区居民不仅在享受节庆的喜悦时,还加深了相互间的理解与信任。

唐代的盛大灯会

唐代是中国历史上灯会文化的鼎盛时期,元宵节的庆祝活动更是达到了空前的规模。唐玄宗时期,长安城的元宵灯会被称为“千灯会”,它不仅仅是一个宗教性活动,还是一场展示皇室权威与民间风情的大型庆典。灯会上的灯笼五光十色,百姓与官员共聚一堂,灯谜和歌舞表演使整个城市充满了热烈的气氛。

这一盛大活动不仅是对节日的庆祝,更加深了社会的互动与联系,巩固了唐代社会的团结。在当时,元宵灯会成为了民众沟通、表达诉求与欢乐的主要平台,也是加强社区凝聚力的有效途径。

宋代的“元宵游艺”

宋代的元宵节活动更加注重民众的参与和互动。除了灯会和祭祀活动,元宵节还设有各种游艺活动,譬如街头的杂技表演、马术比赛和舞龙舞狮等。宋代的城市街道上,民众与商贩、艺人共同营造出一种热闹非凡的节日景象。市井之间,元宵游艺成为了民众休闲娱乐的重要方式。

这种活动不仅增强了社区成员的凝聚力,也促进了不同阶层和群体之间的交流与融合。在宋代的元宵节庆中,参与的各类民众共同分享着节日的欢乐,体现了社会的和谐与团结。

社区活动与文化传承

在现代社会,元宵节的庆祝形式虽然有所变化,但它依然是社区活动的重要组成部分。尤其是在一些传统文化保存较好的地方,社区组织会举办丰富多彩的元宵节活动,如灯展、民俗表演、元宵宴会等。这些活动不仅让居民们感受到节日的氛围,也加强了他们之间的联系和文化认同。

随着社会的变迁,元宵节逐渐融入了更多现代元素。许多地方通过举办大型的元宵灯会和亲子活动等形式,吸引了不同年龄段的人群参与。通过这些活动,现代社区不仅延续了传统节日的文化,还加强了跨代际的互动和社区凝聚力。

上元节的民间活动不仅仅是节日的庆祝,更是社区凝聚力的重要体现。无论是在历史的长河中,还是在今天的社会里,元宵节都始终是一个连接人心、传承文化的重要纽带。

起名大全

最近更新

- 2026年01月14日搬家避凶了没? 搬家入伙算不算好日子?

- 误入命理陷阱?如何从八字中破解命运密码,迎接好运

- 2025年12月23日能否作为领证黄道吉日? 登记结婚有没有问题?

- 今日端午,传统文化与健康饮食的双重盛宴

- 2026年01月13日(农历冬月廿五)搬家可不可以? 今日乔迁搬新房有问题吗?

- 松字取名男孩:寓意美好且符合八字的名字推荐

- 2026年02月04日乔迁适合吗? 入宅算不算好日子?

- 五行格局解析:属水之人,如何找到自己的命运密码?

- 回族过年:在习俗与天文历法中找寻节气的智慧

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)装修合良辰吉时吗? 装潢房子算好日子?

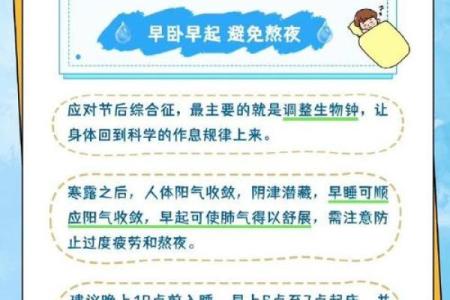

- 寒露节气:深秋的保健与食疗方法

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)搬家有问题吗? 今日搬家入宅合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

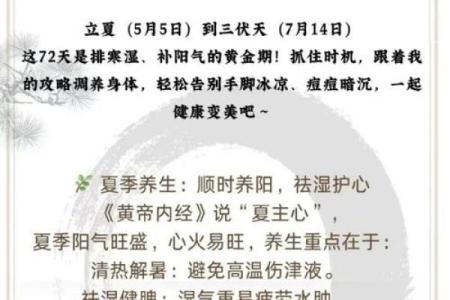

- 节气