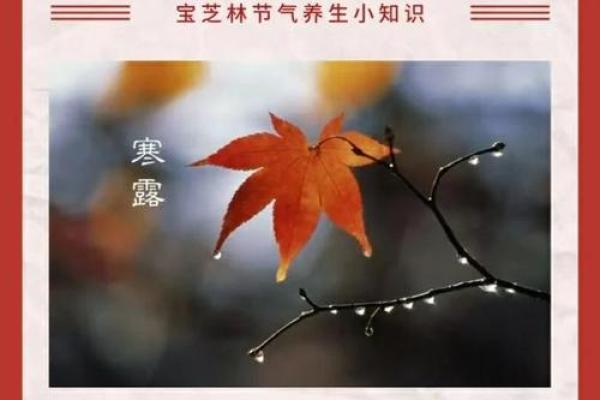

寒露节气的养生秘诀与健康生活指南

寒露节气,作为二十四节气之一,通常出现在每年的10月8日到10日之间,标志着秋季逐渐深入,气温逐渐下降。寒露意味着气温更加凉爽,露水增多,空气湿度较大。根据天文和农耕的变化,寒露节气不仅影响着自然环境,也与人们的健康生活息息相关。不同的历史背景和文化传承为我们提供了丰富的养生知识,结合传统习俗和现代智慧,寒露的养生之道有着独特的价值。

寒露的起源与农耕文化

寒露节气的起源与天文、农耕紧密相关。在古代,农民根据天象和气候变化来调整生产生活。寒露的到来标志着秋季深入,气温逐渐降低,是农耕周期中的重要节点。根据天文学的解释,寒露时节太阳黄经达到195度,昼夜温差加大,露水开始变得寒冷,植物进入休眠期。这一时期,传统农业生产开始进入秋收季节,农民忙于收割和储存粮食,以备过冬。

根据《黄帝内经》中的记载,秋冬季节是收敛和养阴的时期,寒露节气的到来提醒人们要注意调养身体,增强抵抗力,防止寒气入侵。传统农耕文化中,人们通过细心观察自然变化,合理调整饮食、起居,达到顺应天时、保养身体的目的。

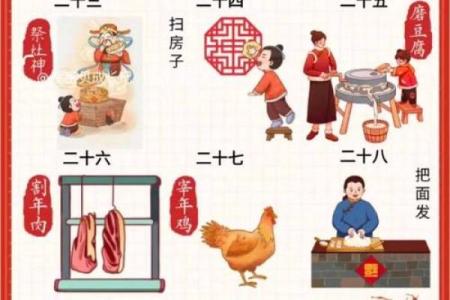

寒露的传统习俗与饮食调养

在传统习俗中,寒露节气有许多独特的饮食和活动方式,体现了与自然和谐共生的智慧。寒露时节,天气渐凉,早晚温差较大,许多人会开始调整饮食结构,注重温补。食物上,推荐食用具有滋补作用的食材,如桂圆、枸杞、龙眼等,这些食材有助于增强体力,滋养身体。此外,温热食物如羊肉、鸡肉、南瓜等也是秋冬季节的热门食材,这些食物能够为人体提供充足的热量,抵抗寒冷。

同时,寒露也是丰收的季节,农民会在此时开始享用秋收的成果,如新鲜的水果、秋季的谷物等,增强身体免疫力,预防感冒和其他季节性疾病。在饮食方面,传统的“秋冬养阴”理念也会提醒人们减少辛辣油腻的食物,避免加重身体负担。

明代《养生方》中的寒露养生

明代《养生方》一书中提到,在寒露时节,养生的重点是“润肺养阴,防寒保暖”。书中介绍了许多养生的食疗方,如用杏仁、百合、雪梨等煮汤,既可以清润肺部,又有助于润泽肌肤,防止因秋季干燥而引起的皮肤问题。此外,书中还强调保持适当的运动,以增强身体抵抗力,特别是在秋冬季节更应注重腹部的保暖。

宋代《本草纲目》中的寒露养生建议

宋代李时中编纂的《本草纲目》中,也对寒露时节的养生提出了独到的见解。在这一时期,草药被广泛运用来调节身体健康。例如,李时中建议在寒露节气时,服用枸杞和人参等药材,这些草药可以起到滋补肝肾、提高免疫力的作用。同时,书中还指出,适当进行轻柔的运动,如太极拳、散步等,有助于疏通经络,防止秋季寒气入侵。

寒露节气的养生与健康生活

随着时代的发展,寒露节气的养生理念依然传承至今,尤其是在现代社会中,人们依然强调根据季节变化调整生活方式。现代医学和中医养生相结合,为寒露养生提供了更多科学依据。如今,寒露养生不再仅仅是依赖食疗和草药,现代人更加注重生活方式的综合调整。

在现代社会,寒露时节人们更加注重饮食的多样化和健康平衡,减少油腻食物的摄入,增加富含维生素C和抗氧化物质的水果蔬菜,如柑橘、苹果、胡萝卜等。此外,秋季气候较干燥,适当的湿度调节成为现代家庭生活的关键,空气加湿器和保湿产品逐渐成为寒露时节的必备品。

运动方面,尽管寒露气温降低,但适度的户外活动依然重要。慢跑、登山、瑜伽等轻度运动有助于提高身体的耐寒能力,增强心肺功能。

寒露不仅是自然季节变化的标志,也给现代人提供了与自然和谐共处的健康智慧。通过合理的饮食调整、适度的运动和科学的生活方式,我们能够在这一季节中保持健康,迎接冬季的挑战。

起名大全

最近更新

- 愚人节的心理学解读:为什么我们喜欢开玩笑?

- 五行格局如何影响江行人生?性格解析中的五大误区

- 想给羊姓男孩取温文尔雅的名字,有什么好名字?

- 男孩用豪字取名好吗?豪字寓意及五行属性详解

- 想给缪姓宝宝起天真无邪的名字,男孩名字怎么构思?

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)能否作为搬家黄道吉日? 乔迁新居行不行?

- 男孩用铭字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 颜姓取洋气的名字,女孩名字有哪些灵秀动人的?

- 王源八字分析:命运的误区与颠覆性真相

- 中秋佳节月圆人圆,探寻传统文化背后的深意

- 2026年02月03日(农历腊月十六)乔迁是否是黄道吉日 今日入住新居好吗

- 2025年12月23日(农历冬月初四)是否为安门好日子? 安门算不算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气