春节后:迎接春天的养生与农耕习俗

春天是一个充满生机与希望的季节,农耕文化与养生之道在这时显得尤为重要。自古以来,中华大地上的人们便在迎接春天的时节,开展各种养生与农耕活动,以顺应天时,保养身心,促进农业丰收。

农耕与天文:春天的节气与农忙

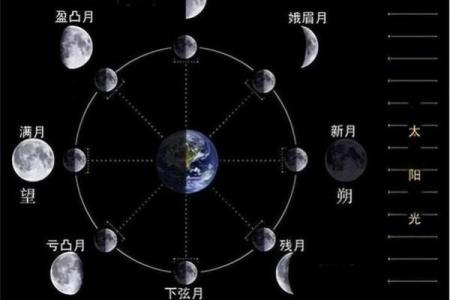

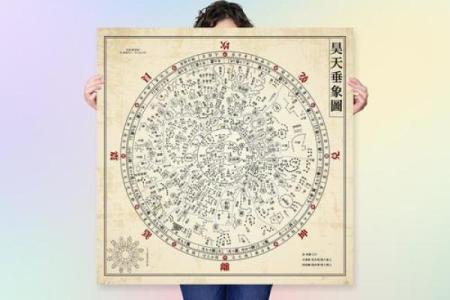

春天的到来不仅意味着自然界的复苏,还与古代农耕文化息息相关。农历中的春季开始于立春,紧接着是雨水、惊蛰等节气,这些节气的变化直接影响着农业活动的安排。古代农民依靠天文现象来判断最佳的耕作时机,尤其是在春耕季节,气候的变化对于农作物的生长至关重要。

春耕的起源可以追溯到远古时期,那时的农民通过观察太阳的角度、月亮的变化、星辰的排列,来预知春季的到来。尤其是“惊蛰”节气,意味着春雷响起,万物复苏。这个时候,农民们会开始松土、播种,力求抓住春天的每一分阳光与温暖,确保一年的丰收。

传统习俗:饮食与活动的养生之道

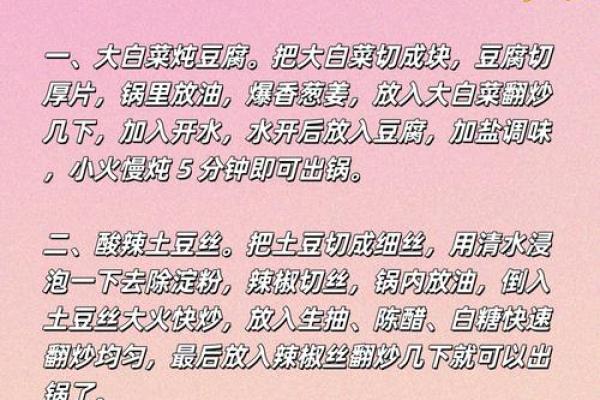

春天的饮食文化具有显著的养生功能。自古中国的养生思想便强调“春养肝”,因为春季是肝气旺盛的季节,保持肝脏的平和与舒畅对于健康至关重要。因此,春季的饮食多以清淡、温和为主,避免过于油腻和辛辣的食物。

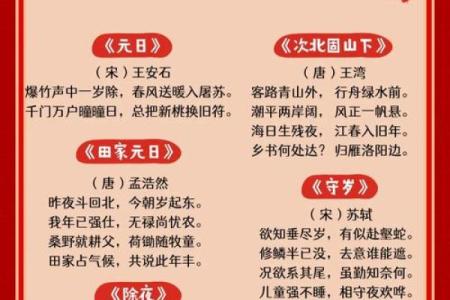

传统上,春天人们常吃的食物包括春笋、野菜等,这些食物不仅富含丰富的营养,也具有清热解毒的作用,帮助身体排除冬季积累的湿气。同时,节令性的饮食也体现了中华养生文化的智慧,例如“春分”的时候,会有吃春饼的习惯,象征着一年的丰盈与吉祥。

除了饮食,春天的传统活动也多与养生相关。例如,在春天到来时,人们会进行春游、踏青,呼吸新鲜空气,沐浴阳光,这不仅能够舒展筋骨,还能增强体质。在一些地区,春天的“迎春活动”也包含了植树、祭祀等内容,既是对自然的敬畏,也是祈求一年的好收成。

周朝的春耕仪式

周朝时期,春天的农耕活动具有极高的政治和文化意义。周朝的“春祭”是一个重要的仪式,祭祀大地神和祖先,以祈求来年的丰收与安定。在这个时期,春耕不仅是经济活动,更是国家的重大祭祀活动之一。周朝的祭天祭地仪式,体现了农业社会对于自然力量的敬畏和依赖。

此外,春耕时期的天文观察也是周朝重要的文化活动之一。周人根据天象的变化,决定农耕的时节与作物的选择,这一切都反映了当时社会对天命与自然规律的深刻认识。

唐朝的春耕节

唐朝时期,春耕节被认为是一个象征着农田丰收的节日。在这个节日里,农民会举行盛大的祭祀活动,祈求上天赐予丰收。唐代的农耕文化得到了极大的发展,这一时期的农业技术不断创新,春耕节不仅是祭祀的场合,也是农耕文化交流与传承的重要平台。

春耕节的传统习俗包括赠送春牛、种植象征富饶的植物等,活动的开展为民众提供了一个凝聚力强、意义深远的团体节庆,进一步促进了农业生产与社会稳定。

春季养生与农耕文化的再现

进入现代,春季的养生与农耕文化依然被广泛传承。在一些农村地区,春天的传统农耕活动依旧如旧时一般,农民们在春耕时节忙碌着播种、施肥,遵循着古老的农耕仪式。而在都市,春天的养生理念则更多地体现在日常饮食与运动的选择上。现代人通过合理饮食、锻炼身体,以及参与春游等活动,来迎接春天,调节身心,以适应春季特有的气候变化。

如今,一些城市还会举办春耕节或春季养生活动,通过民间艺人、传统手工艺的展示,让人们重新感受到农耕文化的魅力。这不仅是对历史的继承,也是对现代人健康生活的倡导。

通过这些传统习俗的延续与创新,春天的养生与农耕文化不仅为我们提供了丰富的文化资源,也让我们在现代生活中依然能感受到与自然紧密相连的传统智慧。

起名大全

最近更新

- 2026年01月07日搬家能算好日子吗 今天乔迁新房怎么样?

- 2025年12月28日订婚日子有没有选对? 今天提亲是好日子吗?

- 解析女孩名字中娜字的五行属什么及寓意内涵

- 想给倪姓宝宝起个豁达从容的名字,男孩名字怎么取好?

- 2026年01月10日(农历冬月廿二)装修合不合适? 装修开工算不算好日子?

- 命运密码:揭开巨富命理的神秘面纱,你不可不知的关键

- 钟姓坚韧刚毅的男孩名字,有哪些清新自然的?

- 金泰熙命理解析:命运密码背后的暗藏玄机,如何改变人生轨迹?

- 迟重瑞的命运密码:如何解开命运中的隐藏玄机?

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)结婚日子合黄道没? 办婚礼吉日宜忌查询

- 2025年12月07日开业合良辰吉时吗? 开张合不合适?

- 女孩名字用妍字的五行平衡与寓意美好解析

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气