九月十日天文现象观察,如何看待天文变化与节日习俗

在传统文化中,天文现象的变化与节日习俗往往有着深刻的联系。人们通过观察天体的运动,感知季节的更替,安排农耕活动和庆典。特别是在九月初,天文现象的变化常常成为节日习俗的核心,既是对天文知识的认可,也是对自然规律的敬畏。

天文变化与节日的起源

天文现象与节日的起源可以追溯到古代的农业社会。早期的农耕文明中,人们依赖天象来指导农田的耕作和收获。天象的变化不仅代表着自然季节的更替,也决定着农业活动的时间安排。例如,九月初,秋季的开始,昼夜长短变化显著,意味着庄稼进入了收获的季节。这一时节,农民通常会举行丰收祭祀活动,感谢天地赐予的丰收。

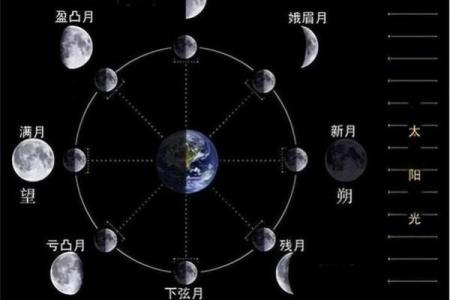

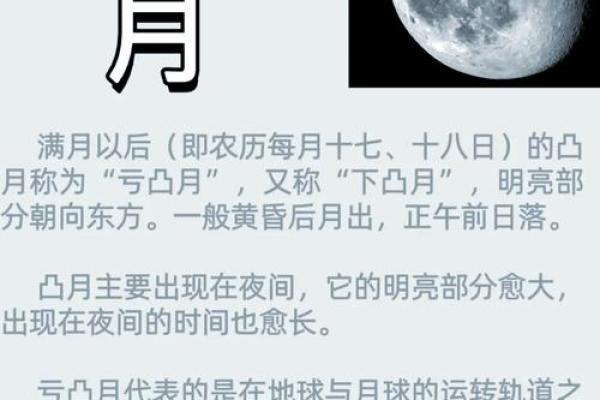

在中国传统中,天文现象和节日的结合早已在经典文献中有所体现。农历八月十五的中秋节便源于“望月”这一天文现象,古人认为月亮最圆最亮,象征着团圆与丰收。而九月的天象变化,也会通过各种祭祀和庆典,表达对自然的敬畏与感谢。

传统习俗:饮食与活动

在传统节日中,饮食与活动不仅仅是娱乐,它们往往承载着人们的情感和文化价值。九月初,正是秋季的开始,这时的节日习俗常常与丰收、祈求平安、团圆等主题相关。人们通常会举行各类活动来庆祝,如祭祖、聚餐、赏月等。

饮食习俗方面,秋季的食物富含营养,特别是与丰收相关的食材,如柿子、葡萄、栗子等,常常出现在节庆的餐桌上。比如在一些地方的九月节庆中,秋季的美食成为节日的亮点,家家户户都会准备一顿丰盛的宴席,既是对自然赐予的感谢,也是人们对未来丰收的期许。

此外,一些地区还保留着与天文现象紧密相关的活动。九月时节,赏月、放灯、拜祭等习俗屡见不鲜。在一些地方,民众会举行传统的祭月仪式,祭品多为应季的水果和美食,象征着对天体的崇敬与感恩。

古代中秋节与天文现象

中秋节是中国传统节日之一,与天文现象有着密切的关系。每年农历八月十五日,月亮最圆最亮,古人将其与团圆、丰收联系在一起,形成了赏月、祭月的习俗。在古代,农民通过观测月亮的圆缺变化,来判断季节的变化和农事的进程。中秋节不仅是丰收的象征,更承载着人们对自然规律的敬畏和感恩。

例如,《诗经》中的“月出惊山鸟,时鸣春涧里”,诗句描绘了月亮的美丽,也反映了古人对天文现象的细致观察。在中秋节的庆祝活动中,祭月、赏月成为重要的传统,体现了天文现象与节日习俗的深厚联系。

古代秋分节令与农耕

古人通过天文现象来调整农耕生产,秋分作为一个重要的节气,其时间通常与九月初的天文现象紧密相关。秋分时节,白昼与黑夜几乎等长,气温适宜,正是收获的关键时刻。古人将秋分视为一个丰收的节令,进行大规模的祭祀活动,祈求五谷丰登。

例如,《礼记》中的“秋分,祭天、祭地、祭祖”记载了秋分时节的祭祀活动,反映了古人通过祭天仪式来感谢自然的馈赠,并祈求来年的农事顺利。这一习俗不仅是对天文现象的敬畏,也是对农耕文明的深刻体现。

天文与节日的结合

在现代社会,虽然农业生产方式已发生巨大变化,但天文现象与节日的结合依然保留着重要的文化意义。现代人不仅仅是为了观赏天文现象而参与节庆活动,更是通过这些活动来弘扬传统文化,传递家族团圆与感恩的情感。

例如,在当今社会,随着天文爱好者的增多,赏月和观星活动成为了节日庆祝的一部分。许多地方会组织观星活动,鼓励大众走出家门,亲近自然,感受天文现象的美妙。同时,这些活动也成为现代人传承传统节日文化的一种方式,既能享受天文带来的乐趣,又能通过文化活动来加强人们的归属感与凝聚力。

起名大全

最近更新

- 五行格局颠覆传统:94年性格如何影响你的命运

- 封字五行属什么?男孩用封字取名的文化意义

- 甜馨的八字背后:如何改变你的命运,避免误入八字陷阱

- 姓贺有什么温婉可人的男孩名字?实用取名方案

- 2025年12月30日提车可不可以? 提车买车合适吗?

- 佚字五行属什么?解析女孩名字中该字的能量特质

- 如何改变命运?从余五行格出发,重塑你的五行格局之路

- 晴字女孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 2026年01月09日搬家有没有问题? 乔迁搬新房黄道吉日查询

- 2025年12月10日开业可不可以? 营业是好日子吗?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)乔迁合适吗 今日乔迁能算好日子吗

- 2026年01月30日算不算乔迁好日子? 乔迁入住算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气