八月一日的农耕节日与节气变化对农业的影响

在中国传统文化中,农耕节日和节气的变化一直对农业生产起着至关重要的作用。每年的八月一日,正值农耕社会的一个重要时刻,它不仅与农业的生产周期紧密相关,也与人们的饮食、活动及节令习俗息息相关。本文将探讨这一节日与节气的影响,分析其历史起源及传统习俗,结合典籍,通过两个历史案例和一个现代传承,深入了解这一文化现象。

农耕节日与天文变化的历史渊源

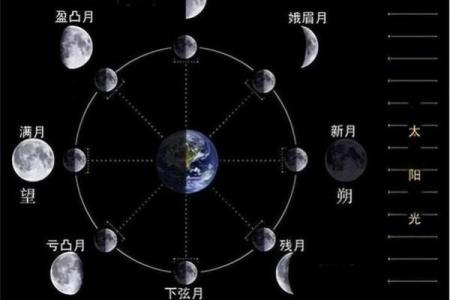

八月一日的农耕节日与节气变化,源自中国古代天文与农耕活动的紧密结合。早在先秦时期,天文学家就已经开始根据天体的运行轨迹来预测四季的更替和农事的安排。通过观察太阳、月亮及星辰的位置,农民能够准确把握播种和收获的最佳时机。尤其是到了唐宋时期,农业技术逐渐成熟,人们更加依赖天文的变化来指导农事活动。

在典籍《周礼》中,已有明确记载关于农耕节气的内容,表明当时农民对于节气变化有着高度的敏感性。每个节气的到来,都代表着不同的农业生产要求。例如,立秋时节气温开始转凉,农民开始进行秋季的收割,而立秋后的一段时间正是稻谷、玉米等作物的最佳成熟期。通过这些天文和气候的变化,农民能够精准地调整耕作方式,最大化农业生产的效益。

传统习俗与饮食活动的紧密联系

在八月一日这一节日里,传统习俗与农耕活动密切相关,尤其体现在饮食和节令活动中。在中国传统社会,节日不仅是对农业生产的纪念,更是家庭团聚与文化传承的重要时刻。每到这个节令,许多地区会举行丰收祭祀活动,祈求来年的五谷丰登。

在饮食方面,八月一日通常与秋季的丰收紧密相关,人们会食用一些季节性食物,如新鲜的水果、稻米和玉米等,这些食物不仅象征着农业的丰收,也反映了人们对自然季节变化的顺应与尊重。同时,传统的节日食品如“秋糕”也是这一时期的特色食品,代表了人们对秋季农作物的祝福。

宋代的农耕节日庆典

宋代是中国历史上农耕文化发展的一个高峰期,农耕节日与节气的变化有着广泛的社会影响。以八月为例,宋代的农民通过天文变化准确预测农事进程,确保农业生产的顺利进行。宋代的《农书》详细记载了这一时期农耕节气的变化及其对农业的深远影响。在这段时间,宋代的农民会在八月一日举行祭祀活动,祭祀大地之神,祈求风调雨顺,五谷丰登。

此外,宋代的农业生产力得到了进一步提升,土地的合理利用和作物种植的多样化使得这一节令的农事活动更为复杂,也为后代农业生产的发展奠定了基础。

明代的丰收庆典

明代时期,农耕节日的庆祝活动愈发盛大,特别是在八月一日这一节气时节,乡村会举行一系列的丰收庆典。明代的《大明一统志》记载,秋季的丰收庆典不仅仅是对粮食的庆祝,也包括了对农民辛勤劳作的赞美。在这一节日,农民会一起分享丰收的果实,并通过舞蹈、歌唱等形式表达对自然的感恩。

明代的这种节日文化与农业的生产密不可分,它不仅体现了对农业节气变化的敏感性,还反映了人们对自然规律的尊重与顺应。

乡村振兴中的农耕节日文化

进入现代,尤其是在乡村振兴的背景下,农耕节日与节气的文化传统逐渐得到了新的传承和发展。以八月一日这一农耕节日为例,许多地区开始通过组织节庆活动、举办农业文化节等形式,来传承和发扬这一传统。在这些活动中,除了传统的饮食和祭祀活动,现代科技也被引入,提升了农业生产的效率和可持续性。

如今的农耕节日不仅仅是对过去的回顾,更是乡村振兴与现代农业发展相结合的纽带。通过这些活动,年轻一代能够更加深入地了解农耕文化,同时也能感受到现代农业科技与传统文化的完美融合。

起名大全

最近更新

- 五行格局颠覆传统:94年性格如何影响你的命运

- 封字五行属什么?男孩用封字取名的文化意义

- 甜馨的八字背后:如何改变你的命运,避免误入八字陷阱

- 姓贺有什么温婉可人的男孩名字?实用取名方案

- 2025年12月30日提车可不可以? 提车买车合适吗?

- 佚字五行属什么?解析女孩名字中该字的能量特质

- 如何改变命运?从余五行格出发,重塑你的五行格局之路

- 晴字女孩取名:现代流行趋势与传统寓意的结合

- 2026年01月09日搬家有没有问题? 乔迁搬新房黄道吉日查询

- 2025年12月10日开业可不可以? 营业是好日子吗?

- 2026年01月31日(农历腊月十三)乔迁合适吗 今日乔迁能算好日子吗

- 2026年01月30日算不算乔迁好日子? 乔迁入住算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

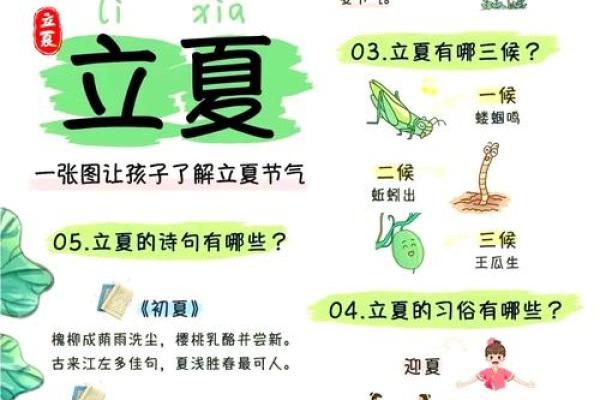

- 节气