清明节:祭祖与踏青的双重传统

清明节自古以来便是一个有着深厚文化底蕴的节日,它不仅与祭祖紧密相关,也有踏青、扫墓等活动。这个节日的传统渊源深厚,涉及农耕文化、天文现象等方面,体现了中国古代人们对自然与祖先的尊敬。

起源的农耕文化与天文背景

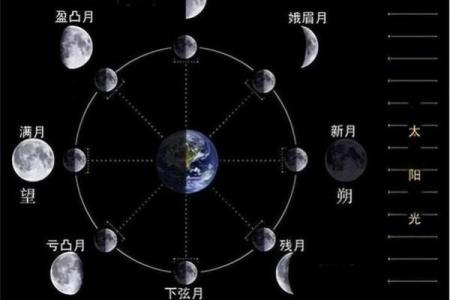

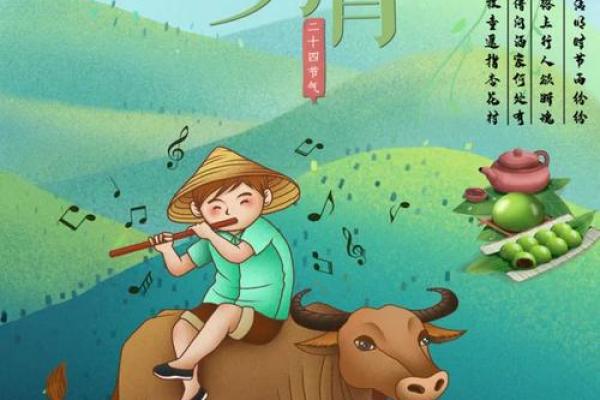

清明节的起源与中国古代的农耕文化密切相关。清明节通常在阳历4月4日至6日之间,这个时节正是春暖花开的季节,也是农田播种的关键时期。古人把这一天定为祭祖与踏青的时刻,不仅是对祖先的敬仰,也寓意着希望新的一年丰收与安康。清明作为二十四节气之一,象征着春天的完全到来,天气逐渐变暖,万物复苏。根据天文学原理,清明正值春分后的十五天,是太阳直射赤道时分昼夜均等的时期,象征着天地之间的和谐与生生不息。

农耕社会的重视季节变化,使得清明节成为一个重要的农业节日。人们在清明这天祭祀祖先,祈求他们的庇佑,确保一年的丰收与家族的繁荣。而踏青这一活动,则是人们在农闲之时,享受大自然馈赠的美好时光,舒展身心的方式。

传统习俗:祭祖与踏青

祭祖是清明节的主要活动之一。自古以来,祭祀祖先便是华夏文化的重要组成部分。古人认为,祖先的精神并未消逝,他们的庇护仍然影响着后代的生活和农耕生产。清明节的祭祖活动通常包括扫墓、献花、烧纸、摆设祭品等。这些习俗源自周朝的宗法制度,强调子孙对祖先的敬重与传承。通过祭祀,后代不仅能表达对祖先的思念,还能承载家族的精神与文化。

饮食方面,清明节也有一些独特的传统。例如,吃清明果(又叫青团)便是一项广受喜爱的习俗。青团用艾草、蒿草等天然草本植物制成,色泽翠绿,口感清香。它不仅是清明节特有的美食,也是古代人们对春天的象征性庆祝。这些传统食品不仅营养丰富,也融入了对自然的敬畏与感恩。

踏青作为清明节的另一大活动,代表着人们与大自然的亲近。古代文人常常在清明时节出游,赏花踏青,以放松心情,享受春光。这一传统至今仍被广泛传承,成为许多人在清明假期的主要活动。无论是走进山野,还是游览名胜,踏青活动都富有象征意义:与大自然的和谐共生,也体现了人类对生命力的敬畏。

历史案例:唐代与宋代的祭祖传统

唐代的清明节,祭祖活动已经非常盛大。唐代文人李白便曾在诗中提到清明节的祭祖习俗,表达了对故人的深切怀念。在唐代,除了祭祖,人们还常常在清明节期间举行祭祀祖先的社日活动,这不仅仅是一个简单的宗教仪式,更多的是一种文化的传递和情感的表达。这一习俗延续至今,成为现代清明节不可或缺的部分。

宋代的清明节则在祭祖的基础上增添了更多文人雅士的参与。宋代时期,踏青成为了重要的文化活动。许多文人将清明节与赏花、登山等活动结合,赋予它更加深刻的文化内涵。例如,苏东坡在清明时节常有踏青游览,并写下大量诗文,寄托对祖先的敬仰和对自然的热爱。这种文化氛围深刻影响了后代的清明节习俗。

清明节的现代变迁

在现代,清明节的传统得到了不同的传承与发展。随着社会变迁,清明节的形式和内容也发生了一些变化,但其核心精神未曾改变。现在的祭祖活动不仅限于墓地祭扫,越来越多的人选择通过线上平台或家庭聚会来缅怀祖先,特别是在城市化进程中,传统的扫墓方式逐渐被一些创新形式所替代。

此外,现代人对于踏青的理解也更加多元化。随着生活水平的提高,现代人不再仅仅局限于周边的郊外游玩,而是选择出国旅游、参加户外探险等活动,踏青不仅仅是为了纪念祖先,更是为了放松身心,享受生活。清明节成为了亲友相聚、外出休闲的重要时刻。

虽然时代在变化,但祭祖与踏青这两项传统活动依然深深扎根于中华文化中,延续着对自然与祖先的敬仰与怀念。

起名大全

最近更新

- 手指五行图破解术:揭秘你的性格秘密,反而让你更强大

- 小陶命理深度分析:命运密码如何影响你的成功与失败

- 2026年02月01日(农历腊月十四)乔迁是好日子吗? 乔迁入住合不合适?

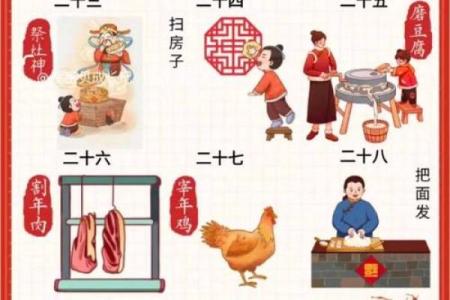

- 农历新年:传统习俗与现代生活的融合

- 2025年12月12日这日子开业旺不旺? 今天开张是好日子吗?

- 2025年12月31日(农历冬月十二)这日子提车旺不旺? 提车买车是好日子吗?

- 2025年12月20日(农历冬月初一)这日子领证旺不旺? 领证合适吗?

- 如何通过生辰八字破解命运密码,发现暗藏玄机

- 2025年12月11日是否是开业吉日 今日店铺开张好吗

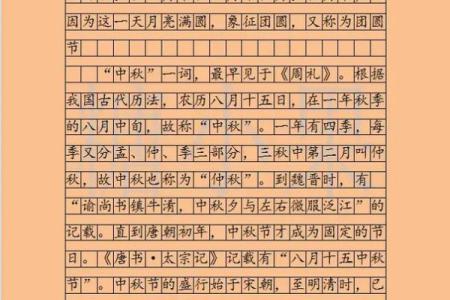

- 中秋节与天文历法的千年传承

- 五行格局揭秘:属土之人性格解析,如何改变命运走向?

- 2025年12月19日是否宜领证? 今日登记结婚吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气