清明节祭祖文化的深远影响与养生之道

清明节作为中国传统节日之一,其深远的影响不仅体现在祭祖文化的传承上,更在于它对养生之道的潜移默化作用。从古至今,清明节一直是祭奠先祖、缅怀故人的重要时刻,而这一传统文化的形成,深受农耕文化与天文现象的影响。

清明节的起源:农耕文化与天文规律的交织

清明节的起源可以追溯到古代农耕社会。在这一时期,农民们依赖自然环境的变化来安排生产活动,而清明节恰好与春季的农耕密切相关。清明节在每年的4月4日或5日左右,它标志着春季气候的稳定和气温的回升,是一年之中适合播种的时节。这一节气的到来,象征着大地复苏,万物生长,是农民准备耕作、播种的关键时刻。

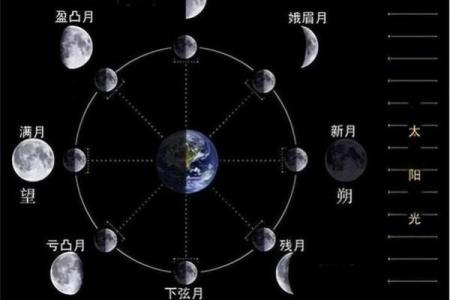

此外,清明节还与天文学的规律密切相关。古代的天文学家发现,清明前后,太阳的直射角度与地球的纬度恰好相符,气候逐渐转暖,正是进行扫墓和祭祖活动的好时机。通过这些天文现象,清明节成为了祖先祭祀的最佳时机,这种天人合一的思想影响了人们的文化认知,并逐步演变为今天的祭祖传统。

传统习俗:饮食与活动的文化传承

在清明节,祭祖是最为核心的活动。清明祭祖不仅仅是一种祭祀活动,它也是家族联系和团结的重要体现。人们会在这个节日里,带着香烛和祭品,前往祖先的墓地,进行扫墓和祭祀,以表达对先人的缅怀与敬意。这个习俗体现了中国人对祖先的崇敬,也象征着家族延续与血脉相传的理念。

除了祭祖,清明节还有许多独特的饮食习惯。例如,清明时节,人们常吃的“青团”是用艾草等植物制作而成的,既具备健康养生的功能,又富有浓厚的节令特色。这些食品常常带有清香,寓意着大自然的清新与生机。同时,清明节也是踏青的好时机,春光明媚,人们在这个时节外出踏青,呼吸新鲜空气,活动筋骨,以增强体质。

唐代祭祖与养生的融合

唐代是中国历史上的盛世之一,在这一时期,清明节的祭祖活动和养生文化有着深刻的联系。唐代的诗人杜甫在《清明》一诗中提到:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”这不仅表现了节日的氛围,也反映了人们在清明时节通过祭祖来缅怀故人、修身养性的重要意义。

唐代文化中,对祖先的祭祀不仅是对亲情和血脉的传承,还融入了养生理念。在那个时期,人们认为祭祀活动不仅仅是宗教仪式,它也具有调节身心、安抚情绪的作用。通过这种方式,人们得以在节日中与自然和祖先对话,达到精神和身体的双重养生。

宋代祭祖与节令养生的结合

宋代时,清明节的祭祖活动逐渐有了更加丰富的文化内涵。宋代的养生之道强调“天人合一”,人们通过调整饮食和作息来顺应自然规律,保持身体的平衡。在清明时节,宋代的医学家们推荐人们食用一些适合时令的食物,如时令蔬菜和草药,这些食物不仅有助于清热解毒,还能增强免疫力,帮助人们更好地适应春季的气候变化。

在祭祖的过程中,宋代人们还注重通过仪式来调节心理健康。祭祖的场合往往与家庭成员的团聚密切相关,大家一起在先祖的墓前默哀,彼此倾诉,也有助于化解内心的压力,促进情绪的稳定。通过这种形式,清明节在宋代成为了养生的一个重要组成部分。

清明节祭祖与养生的当代意义

今天,清明节的祭祖文化和养生之道依然深深影响着现代社会。在现代社会中,清明节不仅是对祖先的追忆,也成为了人们传承家族文化、增强家庭凝聚力的重要时刻。同时,随着健康意识的提升,清明节的养生功能也越来越被现代人所重视。许多人在这一天注重调整作息、饮食,增加户外活动,达到顺应季节变化、保持健康的效果。

清明节的祭祖活动依然广泛存在,不仅仅是对先人的敬仰,更是对生命意义的深刻理解。通过祭祀活动,人们将思考生命的短暂与家族的延续,进而激发珍惜当下、健康生活的意识。

起名大全

最近更新

- 手指五行图破解术:揭秘你的性格秘密,反而让你更强大

- 小陶命理深度分析:命运密码如何影响你的成功与失败

- 2026年02月01日(农历腊月十四)乔迁是好日子吗? 乔迁入住合不合适?

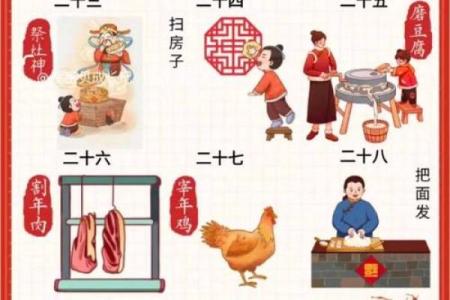

- 农历新年:传统习俗与现代生活的融合

- 2025年12月12日这日子开业旺不旺? 今天开张是好日子吗?

- 2025年12月31日(农历冬月十二)这日子提车旺不旺? 提车买车是好日子吗?

- 2025年12月20日(农历冬月初一)这日子领证旺不旺? 领证合适吗?

- 如何通过生辰八字破解命运密码,发现暗藏玄机

- 2025年12月11日是否是开业吉日 今日店铺开张好吗

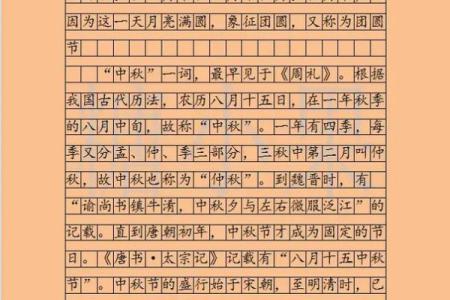

- 中秋节与天文历法的千年传承

- 五行格局揭秘:属土之人性格解析,如何改变命运走向?

- 2025年12月19日是否宜领证? 今日登记结婚吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气