半节日与农耕社会的深层联系

在中国传统文化中,节日一直承载着浓厚的历史底蕴,尤其是半节日这一特殊形式的节庆活动。它与农耕社会息息相关,通过与天文现象和季节变迁的结合,形成了一种与自然节律密切对接的庆典形式。

农耕与天文的结合:半节日的起源

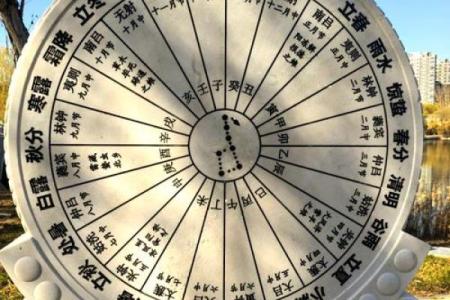

在农业社会中,人们的生产活动和节令紧密相连,尤其是与天文现象的结合,决定了农事的安排和生活的节奏。许多半节日的设定都源于此。例如,春分和秋分这两个时刻,不仅标志着昼夜平分,更是农耕生产周期中的重要节点。在这些时刻,农民根据天文变化调整耕作计划,祭天祈求丰收。历史上,春分和秋分被认为是天地阴阳交替之时,反映了宇宙的和谐与生长的力量。

在农耕社会中,节日不单纯是休闲娱乐的时间,它往往意味着与土地和季节的连接。传统的半节日便是这样,在这些节令中,既有祭祀,也有休息与娱乐,形成了人们与自然、与季节、与祖先之间的互动仪式。

饮食与活动:传统习俗的延续

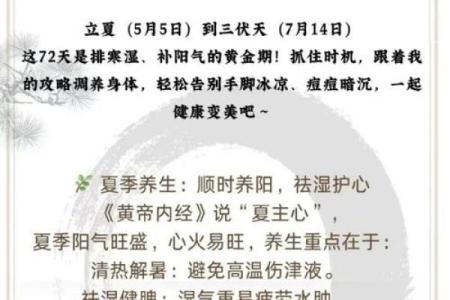

半节日的传统习俗往往与饮食和特定的活动紧密相关,许多活动不仅反映了农耕社会的生产特点,还承载着象征意义。例如,在春分节,农民常常会食用春饼,这不仅是对新一季农作物的庆祝,也是对冬季艰辛劳作的告别,寓意着新的一年的希望和活力。而在秋分时节,食物更偏向丰收和储备,像是月饼等象征团圆和富饶的食物便成为节令食俗的一部分。

此外,半节日常常伴随着一些特定的民俗活动,如舞龙舞狮、放焰火等。这些活动不仅具有娱乐性质,还象征着驱邪避灾,祈求农田丰收。它们深深植根于农耕社会的生产方式与节令观念中,展现了人们在劳动之余,借助这些庆典活动表达对自然和宇宙力量的敬畏与感恩。

清明节的农耕传统

清明节是一个典型的半节日,它不仅与农耕社会的农业生产密切相关,也与祖先崇拜和家族祭祀文化紧密结合。根据《礼记》的记载,清明节是春耕季节的重要节点,古人认为这个时节适合祭祖和扫墓,既是对先人的尊重,也是祈求新一年的农业丰收。因此,清明节成为了半节日的代表之一。

在清明期间,家家户户都要举行扫墓祭祀活动,同时也会进行春游、放风筝等活动。这些活动与春耕的季节性特点紧密相连,既有对祖先的缅怀,也有对自然和土地的尊敬。清明节的饮食习惯,如吃青团、吃春饼,体现了季节与农田生产的紧密结合。

冬至节的农耕习俗

冬至节是农历二十四节气中的一个重要节气,也是另一个典型的半节日,它标志着一年之中的白昼最短,夜晚最长。冬至节在中国古代社会有着重要的地位,农民认为这个时刻是一个生产周期的起点,需要进行祭天活动来祈求来年的丰收。

冬至的传统习俗包括食用饺子和汤圆等,具有温暖和团圆的象征意义,这些食物的选择不仅体现了节令的特点,也表达了人们对于家庭团聚、农业丰收的期许。在这个节日里,许多地方还会举行祭祖活动,向先人祈求庇护和保护,增强了节日的社会和文化意义。

半节日的当代意义

进入现代社会后,虽然传统的农耕方式逐渐淡出人们的日常生活,但半节日作为文化符号仍然深深根植于中国人的生活中。现代社会的半节日往往更注重休闲与团圆,但它的根基依然来源于古代农耕社会的节令文化。

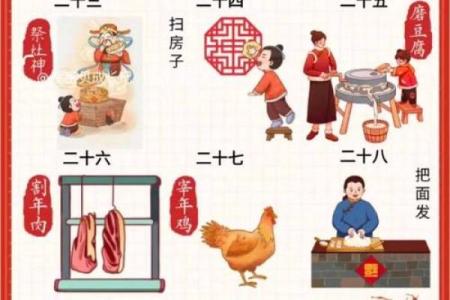

以春节为例,尽管现代社会的经济发展和城市化进程使得许多传统农业活动逐步消失,但春节依然是人们最为重视的半节日之一。无论是在城市还是乡村,春节期间的年夜饭、祭祖、放鞭炮等传统活动,依然承载着对祖先的敬仰以及对新一年丰收的期许。

这种从农耕时代延续下来的节庆形式,不仅让人们保持了与自然、与季节的联系,也强化了社会中的家族和社区凝聚力,展示了传统文化的持久生命力。

起名大全

最近更新

- 2026年01月14日搬家避凶了没? 搬家入伙算不算好日子?

- 误入命理陷阱?如何从八字中破解命运密码,迎接好运

- 2025年12月23日能否作为领证黄道吉日? 登记结婚有没有问题?

- 今日端午,传统文化与健康饮食的双重盛宴

- 2026年01月13日(农历冬月廿五)搬家可不可以? 今日乔迁搬新房有问题吗?

- 松字取名男孩:寓意美好且符合八字的名字推荐

- 2026年02月04日乔迁适合吗? 入宅算不算好日子?

- 五行格局解析:属水之人,如何找到自己的命运密码?

- 回族过年:在习俗与天文历法中找寻节气的智慧

- 2026年01月14日(农历冬月廿六)装修合良辰吉时吗? 装潢房子算好日子?

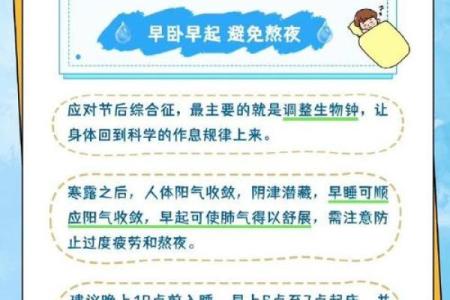

- 寒露节气:深秋的保健与食疗方法

- 2026年01月12日(农历冬月廿四)搬家有问题吗? 今日搬家入宅合适吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气