重阳登高:养生与诗意人生的结合

重阳节,又叫重九节,是中国传统的重要节日之一,源远流长,与农耕文化和天文观测密切相关。重阳节的传统活动,如登高、赏菊和饮菊花酒,既蕴含了养生的智慧,又充满了诗意的人生哲理。这个节日不仅是一个追思先人、祈求健康的时刻,也是一个通过登高望远与自然互动,达到身心和谐的好时机。

重阳节的起源

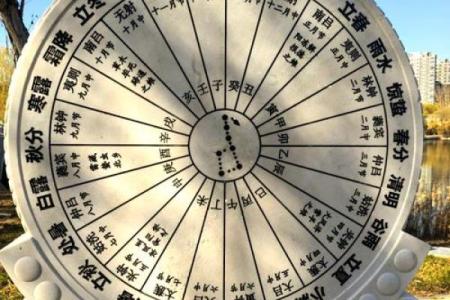

重阳节的历史可以追溯到中国古代的农耕文明。在古代农耕社会,人们对于季节和天象的变化非常敏感,重阳节的设立便与天文现象息息相关。每年的农历九月九日,正是秋季的尾声,意味着自然界由旺盛的生长转入宁静的成熟期。在这个时节,天气逐渐转冷,农作物也进入丰收期,农民通过登高望远,既可消除一年的疲惫,又能祈求来年的安康。

从天文学的角度来看,九月九日的数字“九”在古代五行中属火,而重阳节则被认为是阳气最旺盛的时刻,因此人们也通过在这一天进行登高等活动,来祈求健康与长寿。

传统习俗中的养生元素

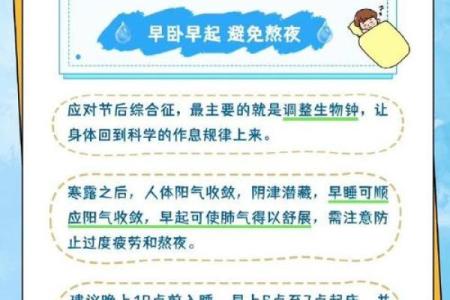

重阳节最具代表性的活动之一便是登高。登高不仅仅是一种身体活动,更是一种养生方式。中国古代的养生理念强调“天人合一”,认为人和自然界的互动对健康至关重要。登高能够让人远离尘嚣,达到与自然亲密接触的效果,同时提升身体的免疫力与抵抗力。这一习惯在《黄帝内经》中有详细的阐述,书中提到,“登高可通气”,意思是登高能够帮助疏通气血,提升健康。

此外,重阳节的另一个传统活动便是饮菊花酒。菊花酒是利用菊花的药用价值来增强体质,尤其在秋季,菊花被认为具有清热解毒、增强免疫力的效果。据《本草纲目》记载,菊花酒具有“养生延年”之效,常饮此酒有助于调节体内气血,防止秋冬季节常见的感冒等疾病。菊花的寓意也与重阳节的健康长寿密切相关。

历史案例中的传承

在历史上,有许多关于重阳节的记载,其中最著名的便是唐代的诗人王维和宋代的词人辛弃疾的作品。他们的诗词不仅表现了重阳节的节令特色,还融入了浓厚的养生思想。王维在《九月九日忆山东兄弟》一诗中写道:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”这首诗表达了他在重阳节时对于家乡的思念,同时也寄托了对亲人健康的祝福。王维的诗句通过自然景象和个人情感的结合,展现了重阳节的深厚文化内涵,体现了通过节令活动寄托健康和长寿的美好愿望。

而辛弃疾的《青玉案·元夕》中也提到,通过诗词的形式表达了在节庆期间人们的身心体验与思考,强调了节令对养生的积极影响。虽然辛弃疾所描述的节日并非重阳,但他通过对节令活动的关注,强调了人在自然规律和天象变化中的智慧与适应。

现代的传承与创新

进入现代,重阳节的传统习俗依然得到广泛传承,但随着时代的发展,活动形式也发生了一些变化。现代人对健康和养生有了更深的认识,重阳节的登高、饮菊花酒等活动在城市中也得到了新的演绎。例如,在一些大城市的高楼大厦上,许多人仍然会参与登高活动,但更多的是一种心灵的释放和身体的放松。而菊花酒,也被逐渐开发成了各种口味的保健饮品,成为现代养生文化的一部分。

一些现代的社交媒体和健康平台,也开始推崇重阳节作为“全民养生日”,提倡人们在这个节日里进行户外运动,享受大自然的恩赐,关注健康、延年益寿的生活理念。这种方式让重阳节不仅仅是传统节日的延续,更成为了一种融入现代生活方式的健康文化象征。

重阳节通过悠久的历史背景和丰富的传统习俗,不仅在文化层面传承着中国的养生智慧,也在现代社会中焕发出新的生命力。无论是从古代文人的诗词中,还是从当代的健康理念中,我们都能感受到它对生命的尊重与诗意的表达。

起名大全

最近更新

- 桐字五行属什么?男孩名字中该字的属性平衡技巧

- 2026年01月16日(农历冬月廿八)这日子装修算黄道吉日不? 今日装潢房子好吗

- 婉字取名的寓意是什么?女孩用婉字的吉祥含义

- 2025年12月31日订婚能算好日子吗? 今日定下婚约行吗?

- 2026年01月03日(农历冬月十五)提车算不算好日子? 提车是否合适宜?

- 2026年01月15日(农历冬月廿七)是否宜装修? 今天装潢合不合适?

- 景字男孩取名:寓意美好且符合五行的名字推荐

- 羽字女孩取名:从地域文化看字义的独特解读

- 焘字五行属什么?男孩取带焘字的名字优势分析

- 八字命理中的暗藏玄机,你了解多少?

- 圣帕特里克节:爱尔兰文化的绿意盛宴

- 2025年12月30日订婚算不算好日子? 定亲有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气