双十一与中国传统节日的文化碰撞与融合

“双十一”作为中国最大的购物节,已经深深地扎根于现代消费者的生活中。然而,许多人可能没有意识到,它与中国传统节日之间存在着千丝万缕的联系。通过对历史案例的分析,我们可以看到双十一与中国传统文化的碰撞与融合。

一、农耕文化与双十一的起源

中国传统节日的形成,许多都与农耕文化密切相关。在古代社会,人们根据天文、气候变化来安排农业生产和节庆活动。例如,中秋节的形成与农历八月的丰收季节密切相关,象征着农民的辛勤劳作与丰盈收获。而双十一,作为现代消费的节日,其背后的起源可以追溯到消费市场的周期性需求。尽管双十一并非源于农耕文化,但它与传统节日的共通之处在于,都是基于人们对时间、节令的感知而产生的活动。

在古代,天文观测不仅决定了节令,还深刻影响了农民的生产生活。双十一的兴起可以看作是现代人类与季节变化的一种互动,尽管不再依赖天文和农耕,但与传统节日共同的“周期感”使得这一节日应运而生,成为现代人日常生活的一部分。

二、饮食与活动的传统元素

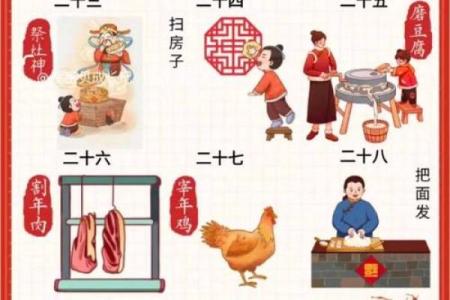

中国的传统节日往往伴随着丰富的饮食文化和节庆活动,如春节的团圆饭、端午节的粽子、元宵节的汤圆等。每一个节日背后都有着其独特的饮食象征,承载着人们对美好生活的祝愿。

双十一虽然是一场购物盛宴,但其中的消费行为、购物习惯与传统节日的活动有一定的相似性。例如,购物促销中的“满减”优惠、赠品等策略,仿佛与节日里的“互赠礼物”和“集体庆祝”有着某种相似性。传统节日的饮食习俗通过家庭团聚和共享美食来表达对亲人的关爱,而在双十一中,家庭成员通过共同参与购物,享受“购物盛宴”,也体现了类似的团结和共享精神。

对于购物者来说,双十一也像传统节日的活动一样,充满了期待和欢乐。在这一天,许多人会与朋友和家人一起参与线上线下的购物狂欢,这种行为不禁让人联想到节日中人们共同参与的庆祝活动。

三、历史案例:端午节与双十一的节令意义

端午节作为一个具有深厚文化底蕴的节日,源于对古代历史人物的纪念,同时也与农耕季节密切相关。端午节期间,举行赛龙舟、吃粽子等活动,这些习俗与节令、农业生产有着紧密的联系。通过这些习俗,人们表达对自然、祖先以及节令变化的敬畏之情。

与端午节相似,双十一虽然没有直接的传统文化传承,但它的出现并非偶然。它实际上也是社会和经济的“节令”现象,是根据现代市场经济的周期规律而设立的,恰似传统节日通过农时变化来安排活动。双十一作为一种文化符号,逐渐嵌入了现代社会的消费生活中,成为一种新的“节日”,即使其起源与传统节日不同,但它所带来的节庆氛围和民众的参与感,已然构成了现代社会的一部分。

四、新媒体与双十一的文化表达

现代社会中的双十一不仅是一场购物狂欢,它同时也是互联网时代的文化传承。通过网络平台,双十一将传统节日的庆祝方式与现代科技融合,形成了一种新型的节庆文化。在这一天,消费者通过电商平台的促销活动参与到这场全球范围的购物节庆中,数字化平台让这种节庆活动跨越了时间和空间的限制,使得更多的人能够参与其中。

新媒体的介入,也让双十一不仅仅是一个购物活动,更是一种社交互动和文化交流的方式。与传统节日通过家庭聚会来传递感情和亲情不同,双十一通过社交平台的分享与互动,成为了一个全球性的大型网络社交事件。

双十一虽然在形式上具有现代化特点,但其背后蕴含的文化元素却与中国传统节日有着异曲同工之妙。节庆的意义不仅仅局限于单一的经济活动,它承载着人们对生活的热爱、对未来的期盼,以及在变动不居的社会中,寻找共同体验和文化认同的渴望。

起名大全

最近更新

- 愚人节的心理学解读:为什么我们喜欢开玩笑?

- 五行格局如何影响江行人生?性格解析中的五大误区

- 想给羊姓男孩取温文尔雅的名字,有什么好名字?

- 男孩用豪字取名好吗?豪字寓意及五行属性详解

- 想给缪姓宝宝起天真无邪的名字,男孩名字怎么构思?

- 2026年01月11日(农历冬月廿三)能否作为搬家黄道吉日? 乔迁新居行不行?

- 男孩用铭字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 颜姓取洋气的名字,女孩名字有哪些灵秀动人的?

- 王源八字分析:命运的误区与颠覆性真相

- 中秋佳节月圆人圆,探寻传统文化背后的深意

- 2026年02月03日(农历腊月十六)乔迁是否是黄道吉日 今日入住新居好吗

- 2025年12月23日(农历冬月初四)是否为安门好日子? 安门算不算好日子?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气