习俗与传承:三月初三如何融入日常生活

三月初三,作为中国传统的节日之一,承载着丰富的文化内涵,体现了中华民族对自然、对生活的尊重与传承。从古至今,这一天不仅是农耕文化的重要节令,也蕴含着深厚的天文意义。今天,我们将从习俗与传承的角度,探讨如何将三月初三这一传统节日融入到日常生活中。

起源:农耕与天文的结合

三月初三的节日源于农耕社会。古人通过天文观察,发现每年的三月初三是春分后的第十三天,气候渐暖,万物复苏,正是农田播种的时节。因此,这一天有着浓厚的农业背景,农民们通常会在这一天祭祀土地神和先祖,祈求丰收与平安。根据《周礼·天官·大司命》记载,天文学家会根据季节变化,帮助农民选择最适合耕种的时机。而三月初三,作为春季的节令之一,标志着一个新的播种季节的开始。

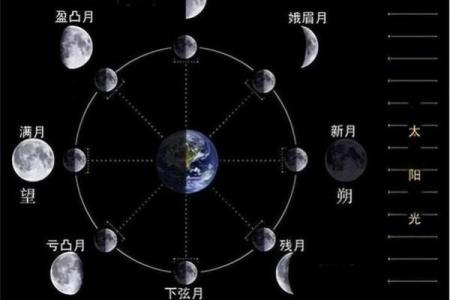

天文上的意义也不可忽视。三月初三接近太阳黄经的0度,也就是春分点,此时白昼与黑夜平衡,象征着天地的和谐与平衡。古代天文学家依据这一天象,定下了春耕的时间和农事安排。因此,三月初三不仅是农耕节令的重要标志,也代表着对自然秩序的尊重与顺应。

传统习俗:饮食与活动的传承

三月初三的传统习俗丰富多彩,其中饮食和活动尤为重要。在传统习俗中,三月初三有着“踏青”与“食春饼”的习惯。踏青,是指在这一天,人们会到郊外踏青游玩,感受春天的气息,享受大自然的恩赐。古代诗人如杜牧在《清明》一诗中曾写道:“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这种踏青的活动,不仅增强了人们与自然的亲近感,也象征着对生命的敬畏与感恩。

在饮食方面,三月初三有食用春饼、吃花糕的传统。春饼通常用小麦粉做成,象征着新一年的丰收与希望。而花糕则是用多种食材精心制作的,代表着多彩的生活和多福的愿望。《礼记》中曾提到,“食不厌精,脍不厌细”,这表达了古人对饮食的讲究与对生活细节的尊重。因此,三月初三的饮食习俗不仅仅是为了满足口腹之欲,更是传递了一种对生活品质和自然的尊重。

古代帝王祭祀

在古代,三月初三常常是帝王祭祀的日子。例如,汉武帝曾在这一节令时举行盛大的祭祀活动,祭天、祭地、祭祖,祈求国家安定、百姓富裕。这种祭祀活动,不仅是对祖先的尊敬,也彰显了天子对于自然秩序的顺应和对国家繁荣的期盼。通过这些活动,三月初三不仅在民间流传,也成为了宫廷的重要节令。

民间信仰与祈福活动

在民间,三月初三更是一个充满祈福意味的日子。人们会在这一天进行各种祈求活动,如放风筝、烧香祷告等,祈求风调雨顺、五谷丰登、家人平安。这些活动充分展现了传统社会对于自然灾害的恐惧与对美好生活的渴望。通过这些简单而有意义的活动,三月初三的习俗得以在民间代代相传。

三月初三与当代生活

随着时代的变迁,三月初三的节日习俗在现代社会得到了新的诠释。如今,虽然许多人依然保留着踏青和食春饼的传统,但更多的年轻人将三月初三作为放松身心、享受自然的机会。在都市化进程中,越来越多的人选择在周末的三月初三前后,组织亲友一同出游,感受春天的气息。此外,许多现代企业也会借此时机开展团队建设活动,让员工在自然中放松身心,增强团队凝聚力。

此外,随着社会对文化传承的重视,许多地方的文化活动也开始在三月初三举行。例如,书法、绘画、民俗展示等活动,向现代人普及这一传统节日的历史与文化。这种现代化的传承方式,使得三月初三不仅成为了一个传统节日,也成为了人们反思传统与现代结合的一个时刻。

通过这些方式,三月初三不仅在民间得到了传承,也在现代社会找到了新的意义。

起名大全

最近更新

- 手指五行图破解术:揭秘你的性格秘密,反而让你更强大

- 小陶命理深度分析:命运密码如何影响你的成功与失败

- 2026年02月01日(农历腊月十四)乔迁是好日子吗? 乔迁入住合不合适?

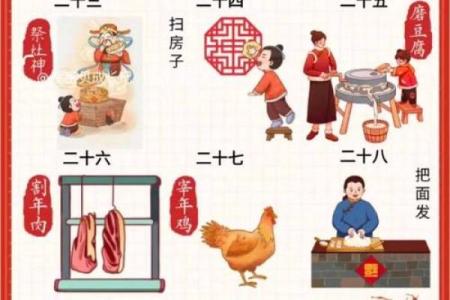

- 农历新年:传统习俗与现代生活的融合

- 2025年12月12日这日子开业旺不旺? 今天开张是好日子吗?

- 2025年12月31日(农历冬月十二)这日子提车旺不旺? 提车买车是好日子吗?

- 2025年12月20日(农历冬月初一)这日子领证旺不旺? 领证合适吗?

- 如何通过生辰八字破解命运密码,发现暗藏玄机

- 2025年12月11日是否是开业吉日 今日店铺开张好吗

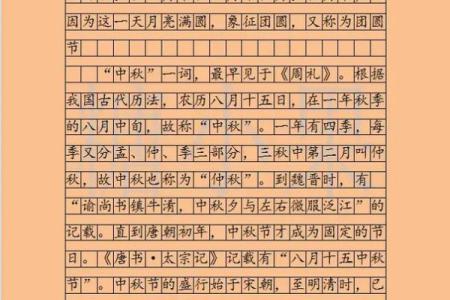

- 中秋节与天文历法的千年传承

- 五行格局揭秘:属土之人性格解析,如何改变命运走向?

- 2025年12月19日是否宜领证? 今日登记结婚吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气