春节与农耕周期的关系解析

春节,是中华文化的重要节日,也是人们一年中最为盛大的庆典之一。这个节日有着深厚的历史根基,不仅代表着辞旧迎新,更与农耕文化息息相关。通过对春节起源的分析,可以发现它不仅与天文变化、气候节令紧密相连,而且在历代文化传统中,春节的习俗与农耕周期紧密交织,形成了独特的节庆意义。

农耕起源与春节的天文关联

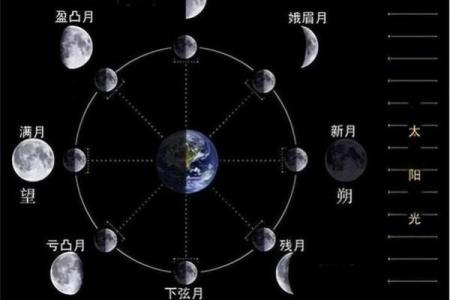

春节的日期与农耕周期有着密切的关系。春节通常发生在农历正月初一,而农历的日期是依据月亮的变化而定,与太阳和地球的关系息息相关。传统农耕社会的生产活动与天文现象密切相连,农民在耕作之前需要根据天象来判断播种的最佳时机。

古代中国有着丰富的天文知识,农历的设定就是依据太阳、月亮与星象的变化来确定的。在古代,人们通过“二十四节气”来划分四季,并据此安排农业生产。春节的到来标志着“冬去春来”的交替,也象征着农业生产的复苏。在这个时节,北方的寒冬逐渐过去,南方的水稻开始进入播种期,整个农耕社会的生产生活都受到季节变迁的影响。因此,春节不仅是庆祝丰收和新年的节日,更是与农业生产周期相结合的节令性节日。

传统习俗中的饮食与活动

春节的饮食和活动习俗也直接与农耕周期相关,尤其是与农民的生产生活密切相连。春节期间,家家户户都会准备丰盛的年夜饭,传统的年菜中包含了许多寓意丰收与吉祥的食物,如鱼(代表“年年有余”)、饺子(象征着团圆和财富)等,这些食物的象征意义与农耕文化的丰收和财运紧密相连。

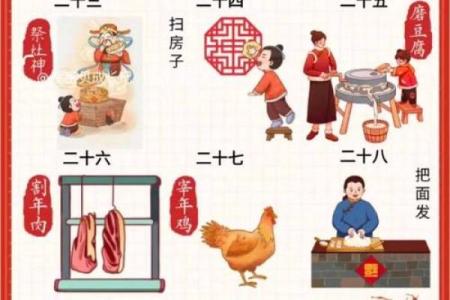

同时,春节的传统活动,如放鞭炮、舞龙舞狮等,也与驱除灾难和祈求丰收有着深厚的联系。古人相信,年节的这些活动能够驱逐邪气、保佑来年五谷丰登。春节前后的“扫尘”习俗,实际上也体现了人们对清除过去一年困扰、迎接新一年的美好希望。这种活动体现了农耕社会人们对大自然、对天命的敬畏与祈求,也与当时的农业生产有着深刻的联系。

历史案例:唐代与宋代的春节习俗

唐代是中国历史上的一个盛世,也是农耕文化逐渐成熟的时期。唐代的春节活动丰富多彩,尤其注重与农业的结合。在《大元大一统志》中,有记载唐代春节前后的农事活动,节令性庆典活动与农民的耕作密切结合。例如,唐朝的春节在迎春的节庆活动中,还包含了“送灶神”的仪式,这一习俗既有对农业丰收的祈愿,也有对天时变化的响应,体现了春节作为农耕节令的重要性。

宋代的春节文化更加注重民俗活动的丰富性。在《东京梦华录》中,宋代的春节庆祝活动盛大,社会各阶层都会参与其中。节令变化和天象的作用仍然是宋代春节习俗的重要基础。农民通过观察天象、祭拜祖先来祈求来年的五谷丰登,而这些习俗一直延续至今。宋代人对于春天的重视不仅表现在节庆活动上,还通过一系列的农事准备,确保新一年的耕作顺利。

春节与农业的融合

进入现代,春节与农耕周期的关系依然未曾改变,尽管农业生产方式发生了巨大变化,但传统习俗和节庆文化依然深深植根于民间。现代的春节习俗传承了传统文化的精髓,尤其是在农村地区,春节不仅是家庭团聚的时刻,也是农民们总结过去一年生产成果、准备来年农业工作的时机。现代社会虽然有了更多科技手段,但“年年有余”的祝愿与“春耕秋收”的传统依旧贯穿在节日习俗中。

例如,现在许多地方的春节活动仍旧保留了祭灶神、扫尘等传统习俗,家家户户通过这些活动迎接新春,表达对丰收的期盼。尽管现代化的农业生产不再完全依赖天文历法,但春节这一节日依然承载着人们对农耕文化的尊重与怀念,尤其是在农田附近的村庄,春节依然是一个与农耕息息相关的重要时刻。

起名大全

最近更新

- 手指五行图破解术:揭秘你的性格秘密,反而让你更强大

- 小陶命理深度分析:命运密码如何影响你的成功与失败

- 2026年02月01日(农历腊月十四)乔迁是好日子吗? 乔迁入住合不合适?

- 农历新年:传统习俗与现代生活的融合

- 2025年12月12日这日子开业旺不旺? 今天开张是好日子吗?

- 2025年12月31日(农历冬月十二)这日子提车旺不旺? 提车买车是好日子吗?

- 2025年12月20日(农历冬月初一)这日子领证旺不旺? 领证合适吗?

- 如何通过生辰八字破解命运密码,发现暗藏玄机

- 2025年12月11日是否是开业吉日 今日店铺开张好吗

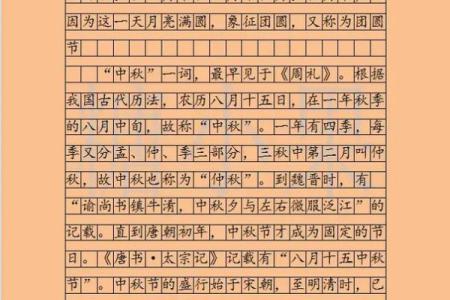

- 中秋节与天文历法的千年传承

- 五行格局揭秘:属土之人性格解析,如何改变命运走向?

- 2025年12月19日是否宜领证? 今日登记结婚吉利吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气