夏至时节的农业活动与天文现象

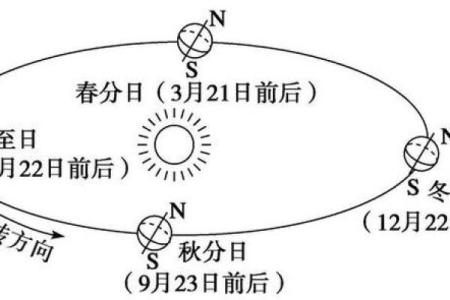

夏至,作为一年四季中的重要节气之一,在中国的农耕社会中具有特殊的意义。这一天,太阳直射地球的北回归线,白昼最长,夜晚最短。这个天文现象对于农田耕作及人们的生活习惯产生了深远影响,尤其是在农业生产和民俗活动中表现得尤为突出。

农耕活动的规律性

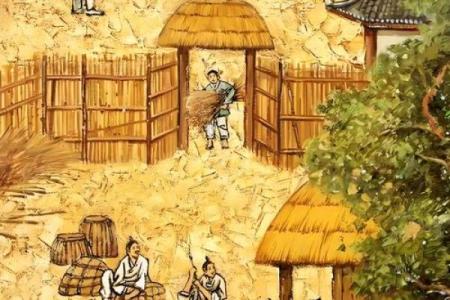

夏至是夏季的中点,气温逐渐升高,白昼变长,农田的水分和温度也随着季节变化而有所调整。对于农业来说,夏至是一个非常关键的节气,因为它标志着小麦的收割期即将结束,而早稻的栽种正进入旺季。自古以来,中国农民便以这一节气为重要的农业生产节点。在古代,农田的灌溉、田间管理往往与太阳的升起和落下、昼夜的长短密切相关。夏至过后,北方多地进入了夏季的高温阶段,水稻和其他作物的生长开始加速。此时,农民需要更多的灌溉与施肥,确保作物能够顺利生长,抵抗高温的影响。

从《诗经》到《周易》,都提到过“时序”对农业生产的影响,认为天时地利是成功农业的关键。农民会根据这些节气的变化安排播种、灌溉、施肥等一系列农事活动。因此,夏至时节,农田的管理与灌溉成为了这一时期最为重要的农业活动。

夏至的传统习俗与活动

夏至节气的到来也伴随着一系列丰富的民间习俗和活动。古人认为,夏至是天地阴阳转化的重要时刻,白昼最长,意味着阳气最旺盛,因此,在这个时节,人们常举行各种祈福活动,期盼一年四季的五谷丰登。

在古代,夏至节气有食用“夏至面”的习俗。面条象征着生命的延续和运势的畅通,夏至吃面寓意着人们在炎热夏季中能够保持精力充沛,度过一个丰收的季节。特别是在南方地区,夏至过后,雷阵雨频繁,降水量较大,夏至前后是农作物生长的重要时机,祈求天降甘霖,也是传统的习俗之一。

此外,夏至的夜晚,许多地区的人们还会举行盛大的祭祀活动,祭拜祖先,祈求一年安康。民间流传着“夏至三庙,祭祭神仙”的说法,即通过祭祀活动安慰神灵,保佑五谷丰登,万事顺利。

历史中的两次案例

首先,我们可以从唐代的历史中找到对夏至节气活动的记载。当时,唐朝时期的农民非常注重天文现象对农业的影响。唐代诗人杜甫在《夏至夜》一诗中提到过夏至时节的景象,他写道:“夜来风雨声,花落知多少。”这句诗不仅仅反映了夏至时节雷雨的特点,也反映了农民在这个时节对于天气的高度敏感。

其次,在明清时期,夏至节气的农事活动更是被赋予了重要的文化意义。明代的《农政全书》明确指出,夏至前后是收割麦子的最佳时机,许多地方在这一节气时,会组织“麦收庆典”,农民们在麦田中举行丰收祈福仪式,以感恩上天的恩赐。

现代的传承与创新

进入现代,夏至的农事活动与传统习俗逐渐被淡化,但仍有许多地方保留了夏至的民间习俗。现代社会虽然农业机械化已大大提高了生产效率,但一些传统习俗依然被传承下来。例如,在一些农村地区,依然会在夏至时节举办“夏至祭祀”活动,举行丰收祈愿仪式。同时,夏至也是农民进行夏季农田管理的关键时期,现代化的农业技术帮助农民科学调控水肥,保证作物在这个时节能够健康生长。

在城市中,虽然传统的夏至习俗较为简化,但一些大城市的餐饮业却会在这个时节推出特别的“夏至套餐”,以纪念这一节气。这些套餐通常包含了传统的夏至食品,如面条、凉菜等,融合了现代人的口味和需求,既传承了古老的饮食习惯,又为现代人提供了与传统节气的连接。

从古代的农耕文明到现代的农业生产,夏至的天文现象与农业活动相辅相成,而与此相关的民俗习惯也从未真正消失,依旧在现代社会中焕发着新的生命力。

起名大全

最近更新

- 威字男孩取名:寓意歧义的规避与正向引导技巧

- 女孩头上三个旋,命运密码竟然如此深奥,你如何改变?

- 2026年01月07日(农历冬月十九)能否作为安门黄道吉日? 今日安装入户门好吗

- 2025年12月24日开业合适吗? 今日开业好吗

- 2026年01月06日安门吉利吗? 今日安装入户门是好日子吗?

- 五行性格解析:如何改变格局,让你的生活焕然一新?

- 2026年02月02日(农历腊月十五)装修合适吗 今天装修怎么样?

- 想给张姓宝宝起个涵养足的名字,男孩名字怎么取好?

- 春节:探秘春节背后的农耕文化与家族团圆习俗

- 添字取名寓意男孩:从字形字义看吉祥内涵

- 2026年02月24日(农历正月初八)是否是乔迁吉日 今天乔迁行不行

- 2026年02月01日(农历腊月十四)装修是好日子吗? 今日装修动工有没有问题?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气